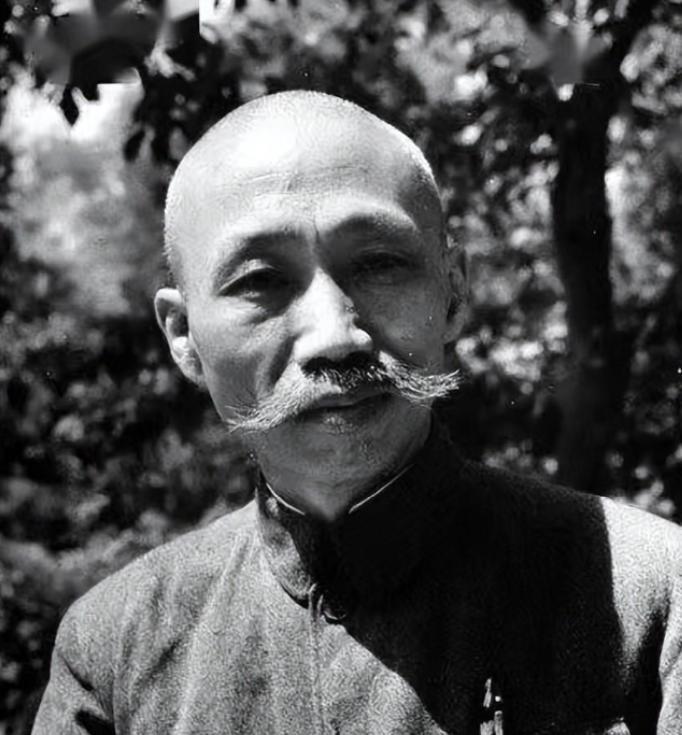

1950年,89师进入朝鲜前,在沈阳停留一天,师长和政委在检查御寒装备时,脸色大变,接着就下令:“把棉被拆掉,棉花也掏出来!” 1950年,那会儿朝鲜战场的形势很紧张。89师作为第二批入朝的部队,在沈阳做了最后休整。就在这个节骨眼上,发生了一件怪事。师长肖锋和政委刘立轩,俩人去检查后勤部门刚发下来的御寒装备。这可是战士们在零下三四十度雪地里保命的东西,谁都得瞪大眼睛看。可看着看着,两位首长的脸色就从严肃变成了铁青。 没等周围人反应过来,师长肖锋就下了一道让所有人目瞪口呆的命令:“把刚发的棉被全都给我拆了,里面的棉花,掏出来!” 马上要开赴天寒地冻的朝鲜,保命的棉被说拆就拆?这不是胡闹嘛!别说战士们想不通,就连后勤的干部都懵了。 但军令如山。大家伙儿只能憋着一肚子疑问,拿起剪刀,刺啦刺啦地划开崭新的被套。可当里面的东西露出来时,所有人都倒吸一口凉气。 那根本不是我们想象中洁白、蓬松的保暖棉花。那是啥?一团团发黑、发硬,甚至夹杂着谷壳、碎布条的玩意儿。用手一捻,又潮又粘,还散发着一股霉味。 这就是当时所谓的“黑心棉”,或者叫“再生棉”。说白了,就是用回收的破烂玩意儿简单加工一下,重新填充的。这种东西,别说保暖了,它根本就不透气,人睡在里面,身体散发的热气和汗水排不出去,会在棉被里结成冰疙瘩。 在零下三四十度的朝鲜,盖着这种被子睡觉,跟自杀没什么两样。 这不是一件装备的好坏问题,这是人命关天的大事。 肖锋和刘立轩两位首长,在那个瞬间看到的,绝不仅仅是劣质的棉花。他们看到的是,如果这批物资被带到前线,89师上万名弟兄,可能还没见到敌人,就得成建制地冻死在异国他乡的雪地里。 这事儿就引出了一个更深层的问题:我们当年的家底,到底有多薄? 1950年的中国,刚刚从百年战乱里爬出来,一穷二白。整个国家一年的钢产量才60万吨,连给美国塞牙缝都不够。后勤保障能力,说难听点,基本就是靠人力和畜力。在这样艰苦的条件下,要支撑起一场现代化的战争,难度可想而知。 当时为了给志愿军赶制棉衣,全国上下都在想办法。东北地区紧急动员,把能用的棉花都拿了出来。但缺口实在太大了。一些无良的奸商,就动了歪脑筋,把这种要人命的“黑心棉”送到了部队手上。 这就是当时最真实的困境。我们有最勇敢的战士,有最坚定的意志,但我们的物质基础,真的太脆弱了。 肖锋师长的这一声怒吼,拆掉的不仅仅是棉被,更是拆掉了后方供应可能存在的侥幸心理,是把对战士生命负责的态度,摆在了第一位。 他们是怎么解决的?没别的办法。两位首长当即下令,把师里所有干部、后勤人员,甚至他们自己的棉被、棉大衣里的棉花都掏出来,优先给一线作战的战士们用。同时,紧急向东北军区和中央求援。 就是在这种近乎“拆东墙补西墙”的极端操作下,89师才勉强凑够了入朝的御寒物资。 75年过去了,弹指一挥间。如果今天,我们的一支部队即将开赴极寒地区执行任务,会是怎样的情景? 首先,那个叫“黑心棉”的词,在我们的军队后勤里,早就成了历史垃圾堆里的古董。现在的解放军,光是一套冬季作训服,科技含量就高得吓人。 最新的21式作训服,可不是一件单薄的棉衣。它是一个模块化的多层穿配体系。从里到外,包括吸湿排汗的内衣层、保暖的抓绒或羽绒层、防风防水的最外层硬壳。每一层都用了最新的合成纤维材料,又轻便又保暖。 更有甚者,咱们现在已经把石墨烯这种黑科技材料用上了。石墨烯是什么?是目前最薄、最坚硬的纳米材料,导热性极强。用它做的智能温控服装,可以通过一个小型充电宝,在几秒钟内就把衣服加热到人体舒适的温度,而且是均匀发热。 咱们的战士在零下三四十度的环境里,穿的不再是笨重的棉袄,而是一身轻便、灵活,还能自己发热的“战甲”。这是当年89师的官兵们,想都不敢想的科幻场景。 这种变化,背后是什么?是我们国家整体国力的跃升,是科技的进步,更是我们对每一个士兵生命价值的珍视。 75年前,肖锋师长只能用最原始的办法——拆了棉被,用自己的体温去温暖战士。这是一种无奈,但也是一种如山的责任感。 75年后,我们的指挥官考虑的,可能是如何通过天上的卫星网络,给单兵装备进行最优的能源分配,如何让后方的智能仓库,用无人机把热食和弹药最快送到前线。 手段变了,工具变了,但那份把士兵的生命看得比天还大的责任感,我相信,它一直根植在人民军队的血脉里,从未改变。 一个国家,一支军队,乃至一个社会,真正的强大,不仅仅在于它有多少高楼大厦,多少先进武器。更在于,它是否把每一个普通人的生命和尊严,放在了最重要的位置。 从1950年沈阳那间仓库里的一声怒吼,到2025年我们身上这件集合了尖端科技的衣服,这条路,我们走了75年。走得不容易,但走得无比扎实。