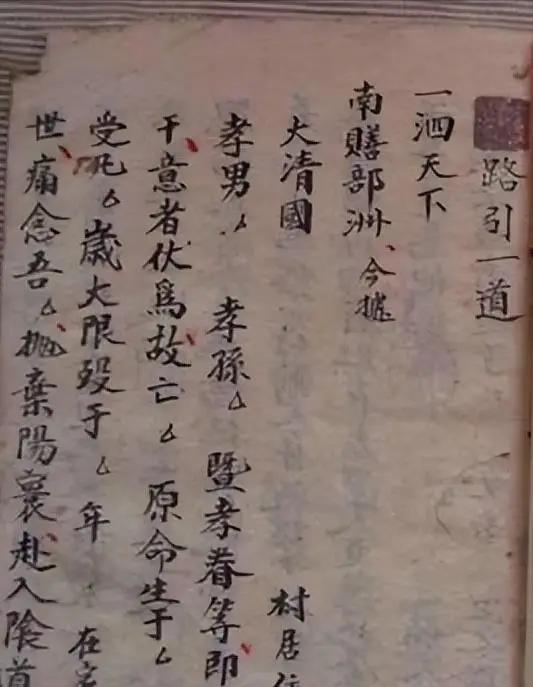

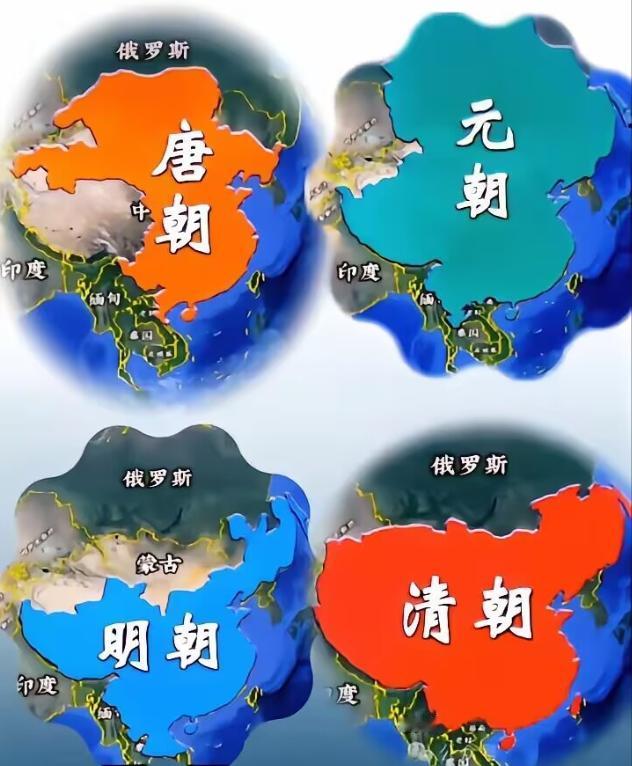

古人没有身份证,该怎么证明自己身份呢? 在中国古代,想出门绝不是一件简单的事,没有今天随身携带的卡片,一张证明身份的小木板、一个简单的竹片,就是你能不能走得动、住得下的全部保障。 几千年来,这一纸凭证的变化,其实折射了国家对老百姓掌控的每一次变革,普通人的“身份证明”背后是巨大的社会秩序。 时间追溯到秦朝,这时候国家开始严格地管理每一个人。不论家里几口人、你长什么样、是不是正经出身,都要写在官府的本本上。 那个年代想离开家乡,必须带着叫“验”的竹牌和由地方开具的“传”——类似于今天盖章走流程的证明,没有这两样,不仅住宿没人敢接待,路口的官差也不会放行。 正是这种严密规定,把平民锁定在自己的地界里,稍微想活动一下都得递证明。 后来朝代虽换,比如到了汉唐,国家依然没放松管控,人要远行,一纸“过所”必不可少,路上还得一路给各处官府查。 这个“过所”上,家里几个人、路上带的东西,全都写得明明白白,哪怕弄丢了都要出大事。 到了唐朝,哪怕当和尚尼姑,也不自由,官方必须给“度牒”,没有这东西身份都不算正式,很多人觉得当时越往后社会越宽松,其实并不是,除了守规矩,别无选择。 进入宋朝,经济一下子活跃了起来,商人走南闯北,当时的凭证变得更直观实用。 国家需要收税,于是商人只要有交税后开具的“公凭”或“公验”,走到哪里都方便多了,住宿也不像早些年那样千防万防,只要国家那一纸证明,店家就敢接。 这个变化让身份和经济利益挂上了钩,国家也借由税务掌控人群。 再看明清时期,这种制度越来越严密。到了明朝,家家户户都被记在“户帖”里,一本小小的册子,定格了你全家的所有信息。 如果要离开家乡,不光要有“户帖”,还要有“路引”,尤其成年男子得单独申请“远行丁引”,步步都得有据可查。 官员们的“身份”更高级,得凭牙牌、腰牌、告身这些,没带齐就别想进衙门,每个证明都明码标注级别、权利和责任,没带好要被问责甚至革职,制度像一张大网,把日常活动全都纳入掌控。 这些身份凭证,形式虽然从木牌变成了纸本,最后又是卡片,但核心变化不大,每个朝代都试图用更有效的办法,让国家更好的管理民众。 不管是普通人为了吃住顺利,还是僧人、官员维护地位,都逃不开那份证明,古代“身份证明”的故事,每一次变化,不只是材料和样式上的进步,更是社会对安全和秩序永不停歇的追求。