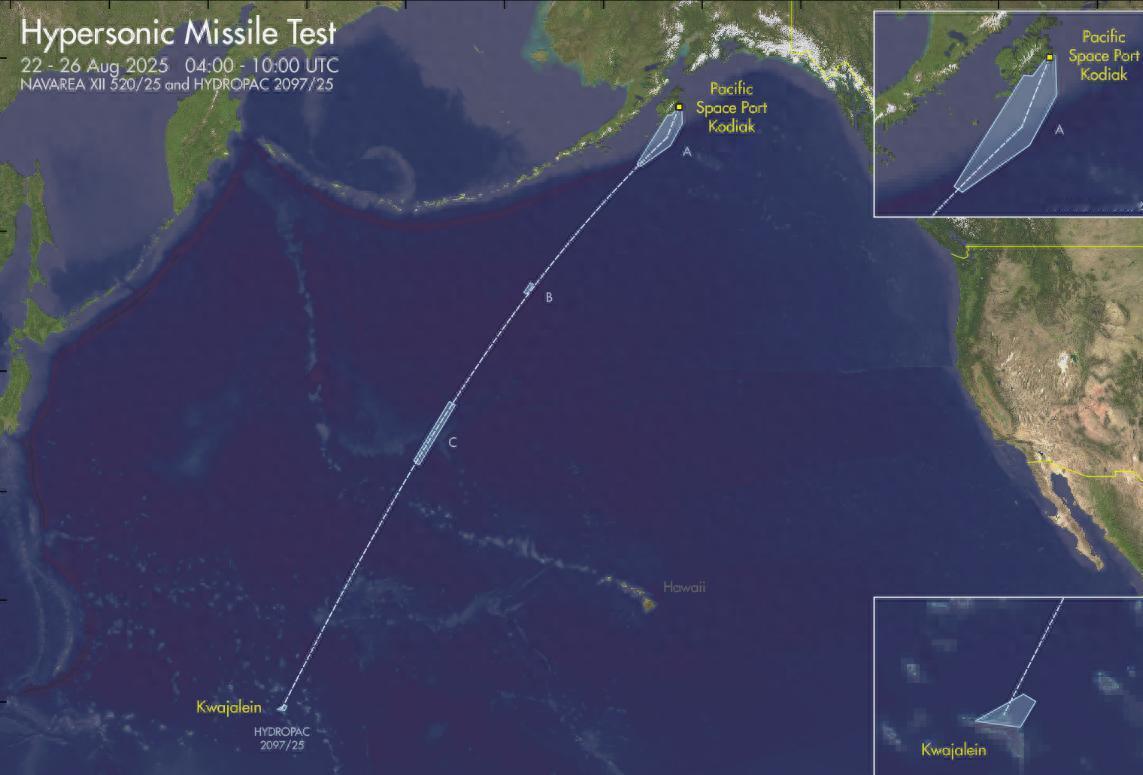

美国打算抢在中国9·3阅兵之前,在太平洋地区试射自己的新款高超音速导弹——暗鹰。美国媒体称其为“美版东风-26”,威力巨大! 美国军方近期公布一项远程高超音速武器“暗鹰”的试射计划,预定在八月下旬进行。这次试射划设了从阿拉斯加延伸至夸贾林群岛的广阔海域,警告区长度达到六千公里。媒体将这个武器系统称为“美版东风-26”。 此次试射的时机显得高度敏感,恰逢中国九月三日阅兵前夕。外界普遍认为,这是美国对中国的一次战略性姿态,这不仅是一场技术测试,更成为观察中美两国在尖端军事技术领域,尤其在高超音速武器发展上理念冲突与战略角力的一个缩影。 这次行动反映出美国在高超音速领域追赶的紧迫感,意图维护其军事优势。测试地点选择在过往曾有失败记录的区域,美国试图通过“展示肌肉”来维持其威慑力,尤其在中国已取得领先地位的背景下。 “暗鹰”此前有过多次试射失败的记录。本次试射可能带有缓解国内压力的意味,被视为一次仓促的验证。 “暗鹰”的部署面临量产进度滞后、技术成熟度不足等阻碍。美国缺乏配套防御体系,难以有效应对中俄的反制能力。部署区域的地缘敏感性可能引发地区紧张,甚至触发军事对抗风险。 美国的“威慑牌”被视为虚张声势,实际效果可能大打折扣。将先进武器系统引入敏感区域,可能触发不稳定性甚至军事对抗的风险。 “暗鹰”宣称射程可达六千公里,超越东风-26公开的五千公里射程。然而,为实现远射程,“暗鹰”在战斗部威力上做出了显著妥协。其战斗部重量约在四百五十五至五百四十四公斤,仅为东风-26推测战斗部约三分之一。 较小的载荷限制了“暗鹰”搭载重型钻地弹头或复杂子母弹药的能力。这导致“暗鹰”对加固地下工事或大型水面舰艇的打击威力可能不足。 东风-26的重型战斗部旨在确保对高价值目标的有效摧毁。中国在高超音速武器设计上,体现了为确保核心打击能力而适当调整极限射程参数的思路。这反映出两国在武器设计理念上的根本差异。 “暗鹰”采用“桑格尔弹道”,即跃出大气层后跳跃式滑翔再入,最高速度可达十七马赫。但“桑格尔弹道”在高速再入时会产生“黑障”现象,导致导弹与指挥系统通信中断,无法接收实时目标数据。 这意味着“暗鹰”在黑障期间只能依赖预设轨迹飞行,难以对移动目标进行精准打击,末端命中精度存疑。这种技术特性,限制了其对动态目标的锁定能力。 相比之下,中国的东风系列导弹普遍采用“钱学森弹道”,弹头全程在大气层边缘滑翔。这种弹道的优势在于能够全程保持与指挥系统的数据链通信,实现实时数据修正。 全程可控的特性对于打击海上移动目标至关重要,确保高精度追踪。中国导弹系统的设计,显然更侧重于应对现代海战中对移动目标的精确打击需求。 “暗鹰”此次试射的目标被设定为“海面固定靶”,回避了打击移动航母战斗群的核心难题。一种只能打击固定靶的远程武器,其在真实战场环境下的威慑力受到质疑。 东风-26之所以被称为“航母杀手”,关键在于其经过了实战化检验。它曾在2020年南海演训中成功命中移动靶船。这验证了其对动态目标的实际打击能力。 “暗鹰”目前仍属单一型号,缺乏与其他武器系统的协同作战能力,战略价值相对孤立。单一先进武器在复杂战场环境中,若无完整作战体系支撑,其战略价值可能受限。 中国已构建东风-17、东风-26、东风-27等多层次高超音速打击网络。中国的“东风快递”是一个功能互补、梯次衔接的系统化作战体系,形成了完整的“反介入区域拒止”能力。 据美方评估,东风-27这类武器具备复杂变轨能力,拦截概率趋近于零。中国高超音速体系可能动摇美国“岛链战略”,迫使美军航母战斗群后撤数千公里,压缩其在西太平洋的战略空间。 高超音速竞赛的本质是体系对抗,美国“单点突破”难以撼动中国的防御纵深与战略韧性。中美在高超音速领域的竞争,是不同国家战略在武器研发上的直接体现。 一个国家服务于全球干预和军事霸权,另一个则立足于防御性国防政策。真正的军事优势源于对实战需求的清醒认知、技术的稳定可靠以及武器与国家战略的深度融合。 决定未来格局的是武器背后的战略定力与综合国力的较量,并非单一武器的射程比拼或华丽参数。美国此次“示威”难以实现真正的战略突破。 中国在高超音速领域坚持体系化发展,通过实战化训练与技术创新巩固优势。中国将继续稳健筑牢国防长城,捍卫和平发展战略空间。 中美在高超音速领域的较量,不仅是技术比拼,更深刻塑造未来地区秩序和全球安全格局。真正的军事优势源于对实战需求的清醒认知、技术的稳定可靠,以及武器与国家战略的深度融合,并非片面参数指标。 展望未来,即便竞争持续,中国仍将以积累的实力与战略智慧应对挑战,维护国家主权与地区稳定。

![YJ-17乘波体助推滑翔高超音速导弹[并不简单]世界首款服役的乘波体DF-1](http://image.uczzd.cn/1356430950382782245.jpg?id=0)