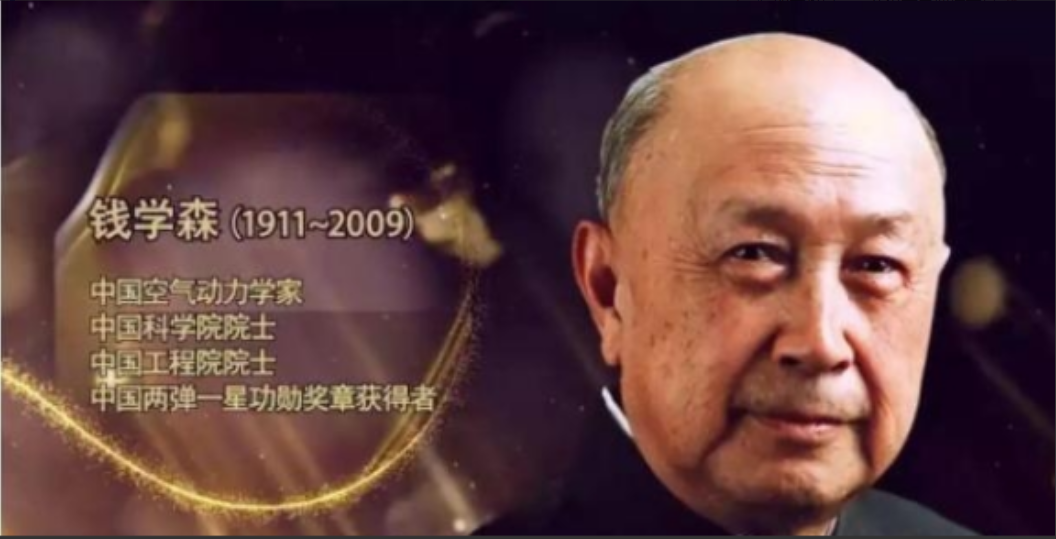

“当代钱学森”,他41岁成为中国工程院最年轻院士,一等功臣,是我国电磁弹射之父,让我国在海上挺直腰杆,这样的国之脊梁,怎能不令人敬佩? 上世纪80年代,我国核潜艇因噪音问题被嘲笑为“海底拖拉机”,连进口的德国电机系统也被发现存在致命缺陷。 面对外方专家的傲慢否认,马伟明将一张放大10倍的自主研发图纸拍在谈判桌上:“先生,我们是在讨论科学! 你不懂,我可以教,分文不收!”这一幕让外国专家目瞪口呆,也让世界首次意识到中国科技工作者的脊梁。 马伟明的“犟”刻在骨子里。 1990年代,他带着5人团队挤在20平米的卫生间改造实验室,用仅有的3.5万元经费死磕潜艇“心脏病”—十二相发电机振荡难题。 1800个日夜,上万组数据,最终他不仅攻克了世界级难题,还让曾经封锁技术的国家倒过来求购中国专利。 2006年,当国家专项经费已投向蒸汽弹射项目时,马伟明却盯上了更前沿的电磁弹射。所有人都劝他:美国砸了32亿美元、耗时21年都没彻底成功,你何必赌上院士声誉? 他的回答斩钉截铁:“国防急需的事,天大的风险也得干!否则国家要院士干什么?”自掏2000万积蓄,他带着团队在实验室熬过大年夜。 两年后,当7位院士抚摸着世界首台电磁弹射样机泣不成声时,中国成为全球第二个掌握该技术的国家。 更震撼的是技术路线的颠覆,欧美坚持中压交流技术时,马伟明力排众议选择中压直流路线。十年磨一剑,他让中国舰船综合电力系统效率提升30%,能耗降低三成,直接领先美国一代。 “他们现在才开始预研,想追上得十几年后。”说这话时,他眼里闪着光。 这束光照亮了国之重器。003航母福建舰因他的技术紧急叫停蒸汽弹射方案,成为全球首艘电磁弹射常规动力航母;潜艇无轴泵推技术让中国核潜艇化身“深海幽灵”;电磁炮、激光武器等黑科技因舰船供电突破陆续上舰。 当美国“福特号”弹射故障频发时,中国电磁弹射器已实现歼-15的平稳起飞。 功成名就时,他亲手关上仕途之门。2000年组织拟提拔他担任正军级的副校长,他淡然拒绝:“我适合做学问,不适合当领导。” 曾有国家开天价年薪挖人,他一笑置之:“我在中国干的事,没有谁命令我,就因为我乐意!” 从用洗脸间当实验室的青年学者,到让福建舰电磁弹射震惊世界的领军者,马伟明用四十年践行着研究生面试时的誓言:“终身做学问”。 今天,他团队里400多名博士已接过火炬,在电磁发射、综合电力等领域继续奔跑。 当大洋上的钢铁巨舰划破波涛,那无声的航迹正书写着一位科学家最硬核的告白:中国脊梁,从不止于追赶,更要让潮汐跟随我们的方向。 信息来源: 央视网《“八一勋章”获得者马伟明:心系强军 锐意创新》 中国军网《马伟明:心系强军、锐意创新的科研先锋》