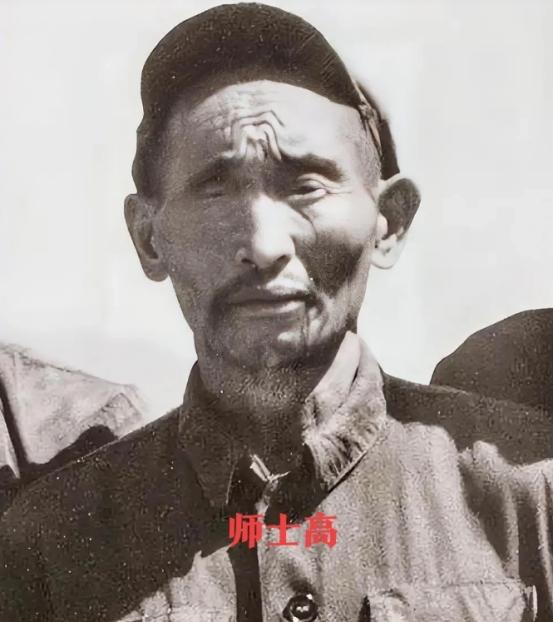

1952年春天,大凉山深处的寒风卷着枯叶打转。解放军剿匪部队踩着沙沙作响的枝条深入彝族寨子,任务是清剿国民党残部和奴隶主武装。 当战士们踹开嘎基部落奴隶主的牛棚时,腐臭的草堆里突然蠕动起一个人形——那是个瘦骨嶙峋的汉人,左眼结着白翳,右眼糊着脓血,披着件霉烂的蓑衣,枯柴般的手指死死攥住指导员的袖口。 卫生员解开他褴褛的麻布衣,赫然看见胸口陈年的枪伤和肩头深可见骨的鞭痕。 “你们……是中央红军吗?”他喉咙里挤出沙哑的气音。得到肯定答复后,他浑身颤抖着吐出三个字:“帅士高”。 这三个字让带队军官瞬间僵住。电波翻越崇山峻岭,直抵北京中央军委。特急电报当夜飞返大凉山:“立即全力救治帅士高,护送北京!”此刻距离大渡河那场生死摆渡,已整整过去了十七年。 时光倒流至1935年5月,金沙江畔的安顺场暴雨如注。蒋介石的部队早已焚毁所有渡船,扬言要让红军“成为石达开第二”。 24岁的帅士高扒着门缝偷看,却见这支传说中的“赤匪”齐刷刷坐在老乡屋檐下,十五六岁的娃娃兵捧着破碗喝野菜汤,连颗米粒掉地上都要捡起来。 当红军战士客气解释“我们是帮穷人打天下的队伍”时,这个被称作“船老大”的四川汉子心一横,从芦苇荡里拖出藏匿的渔船:“让我吃饱,再找几个帮手!” 破晓时分,大渡河怒涛翻涌。 帅士高与七名船工驾着翘首木船,载着十七名突击队员冲向对岸。子弹擦着耳廓飞过,炮弹炸起的水柱把船掀得左右倾斜。 船行至河心,暗礁突然卡住船底——正是生死关头,帅士高纵身跳入激流,用脊背死死顶住船身。 岸上机枪扫射的水花溅到他脸上,战士立刻用身体为他挡弹:“老板,莫怕!”七天后,帅士高带领的七十七名船工用二十条木船,将七千红军全部送过天堑。彭德怀将八块大洋塞进他掌心:“革命胜利必来接你!” 承诺背后是血色报复,红军刚撤离,国民党便悬赏五百大洋捉拿“逆匪”。帅士高的父亲被投进大牢拷打致死,母亲忧愤而亡,三个孩子被卖到不同奴隶主家。 他被迫逃往大凉山,却被黑彝贵族当作“汉奴”掳走。作为最低等的“朔”,他被拴着铁链推磨,因反抗被烙铁烫毁右眼。奴隶主狞笑着往他溃烂的左眼抹石灰:“让你瞎了眼也认不清路!” 十七年间,他睡在牛粪结块的草堆里,脚筋被割断,指甲全拔光,却总在深夜抚摸贴身藏着的半块红军帽徽。 当解放军军医剪开他结成硬壳的衣裳时,一块巴掌大的红布簌簌落下——正是1935年的五角星残片。 老人用树皮般的手摩挲战士的军装料子,泪水和脓血混在一起:“这颜色……和当年一模一样啊!” 消息传到西南军区,贺龙拍案而起:“当年若没他们,红军早葬身大渡河了!”刘伯承更下令彻查:登记在册的七十八名船工,竟有五十多人或死于迫害,或消失于深山。 1956年民主改革启动,政府依据《凉山奴隶社会调查报告》打出组合拳:向六十万奴隶发放解放证,按人均三亩分配没收的土地,还选拔78%的基层干部来自被压迫阶层。 曾经当牛做马的曲比拉虎,二十二年后成为首任彝族州长。 到1958年,凉山粮食产量翻番,婴儿死亡率从千分之二百九十五骤降至千分之八十九——这场废除奴隶制的“一步跨千年”,比美国解放黑奴后的民权进程整整快了四十年。 1965年石棉矿医院里,彭德怀紧握那双嶙峋的手:“老弟,我们来晚了!”元帅的眼泪砸在帅仕高手背的伤疤上,那正是当年肩扛渡船留下的印记。 当警卫员递上三十元钱和三包大前门香烟时,老人突然颤声喊:“您还欠我八个大洋呢!” 满屋哄笑中,彭德怀却郑重鞠躬:“该还!连本带利都该还!”后来得知帅仕高拒领北京养老房的理由,更让所有人动容:“同苦人才知冷暖。” 他娶了当地残疾寡妇,在安顺场渡口插着小红旗义务摆渡。 1995年老人离世时,人们在他枕下发现三件遗物:半块压缩饼干、褪色的红军帽徽、彭德怀所赠大洋的拓片。 棺木入土那日,大渡河边突然聚起上百艘渔船,汽笛长鸣震彻峡谷。十七年暗无天日的等待,半世纪风雨无言的坚守,恰如他生前常说的那句:“雄鹰飞得再高,影子总落在地上。” 当安顺场纪念馆的灯光照亮那艘复刻木船,浪花声里依然回荡着历史的叩问——真正的英雄何须勋章加冕?至暗时刻相信光明的力量,便是刺破长夜的火种。 信息来源: 解放军报《军旅作家为何对长征时老船工帅仕高念念不忘》 人民网《凉山民主改革:记录跨越千年的社会变革》