徐向前晚年写回忆录,为何对张闻天多有批评?两人有何历史纠葛? “1977年12月的一天傍晚,你把那几份原始笔记拿来,我得补一句对张汉魂(张闻天)的看法。”徐向前在西山寓所里抬头吩咐秘书,这一句淡淡的话,把在场人都惊住了。许多人以为几十年的尘埃早已落定,没想到元帅对当年的旧账仍想仔细写清。 进入耄耋之年,徐向前动笔不易,每次写作都要休息一阵。可只要提到长征与西路军,他的思路就异常清晰。对张闻天,徐帅自认“无私心”,却不掩批评,说到底,是两段历史把他们推到了对立的交叉口。 先拉回到1935年6月懋功会师。那时中央红军比四方面军人少枪少,但在政治上占据主导。统兵几十万的张国焘自觉底气足,动辄拿“二十万川陕根据地”说事;张闻天、博古则代表中央“持论严正”,公开指责四方面军“土匪气”“逃跑主义”。表面是路线争论,实际上夹杂着编制、军饷、影响力的再分配。 坐在会议长条桌末端的徐向前听得心里发堵。他出身湖北农家,一路从小游击队打出八万人马,从没被谁贴过“逃跑”标签。会后,他悄悄跟为数不多的中立者说:“能不能先把仗打好,再来批评?”话虽轻,却没能打断言辞激烈的理论交锋。 两河口争论更尖锐。张闻天在编委会上朗读自己写的稿子:“南下死路一条,西进是飞蛾扑火。”陈昌浩没等念完就摔茶缸:“四方面军都是飞蛾?你敢发我就敢带人找你理论!”稿子被撤下,可带来的裂痕难以弥合。徐向前后来回想此事,用了四个字——“火上浇油”。 同年冬,西路军转战河西走廊。沙漠、缺粮、天寒,八万人缩水成几千;徐向前重伤,被护送穿过祁连山脉,辗转回到保安。延安窑洞里,毛泽东拍拍他的肩:“活着就好,有鸡就有蛋。”同样一间窑洞,张闻天却开宗明义:“战机判断失误,要负责任。”两句话对比强烈,徐向前坦承“心里不好受”。 为什么张闻天语气如此直接?一来他是中央负责人,自感有责任检查所有失败;二来他长期从事理论工作,习惯用文件、报告定性问题。徐向前理解这一点,却还是认为“批评要看场合”,尤其在残部情绪低落的时候。 值得一提的是,四方面军内部当时已有不少怨气。瓦窑堡会议后,中央提出“团结第一”,但下面士兵只感到“弟兄们打了血战回来还要挨批”。徐向前多次安抚:“错误算我的,不要乱想。”这句话后来让许多老兵在回忆里红了眼眶。 1936年10月,甘肃会宁三大主力会合。毛泽东在篝火旁轻声嘱咐周恩来:“对张国焘要留余地,四方面军是宝贵的。”同一夜,张闻天仍向王稼祥谈“组织纪律”,强调“不能让军阀作风蔓延”。思路没有错,但缺了情面,徐向前记下这一幕,说:“冰冷的正确,有时就是另一种错误。” 解放后,两人职务交集不多。徐向前忙着军队整编和国防工业,张闻天主抓理论、外事。1959年庐山,彭德怀事件爆发,徐向前签名拥护中央;张闻天因不同意见保持沉默,随后被批“软弱”。政治风云再一次把他们推到不同方位。徐帅私下感慨:“张汉魂掉不过书生脾气,可惜。” 进入70年代末,党史研究重新启动。徐向前决定把西路军和长征争论写完整,不想让后辈只知道“张国焘分裂”,却忽略“中央内部也有做法失当”。他在草稿上划了几次又涂掉,最后落笔:“张闻天其人,才识卓越,但关键时刻缺乏灵活;批评我可以接受,问题是对团结伤害太大。” 这段评价并非私怨,也不是为四方面军翻案,而是他对那场生死历程的反思。张闻天若在,或许也会接受批评——他曾说过一句话:“党内争论,要经得起后代检验。”徐向前记住了这句话,却用另一种方式印证。 两位老同志相继离世,相关档案陆续解密。年轻学者对那场纷争有了更多细节:临时中央筹粮、调装备、发文件,每一步都牵动人心。今天再看,徐向前的批评与张闻天的坚持,其实是同一枚硬币的两面——前者代表一支队伍的血与泪,后者代表中央最高层的原则与焦虑。把两面都放进历史的抽屉,才能看见那段道路为何曲折,却终究没有断裂。

二休

什么东西,出身湖北??不是山西的吗??真敢写啊

山石

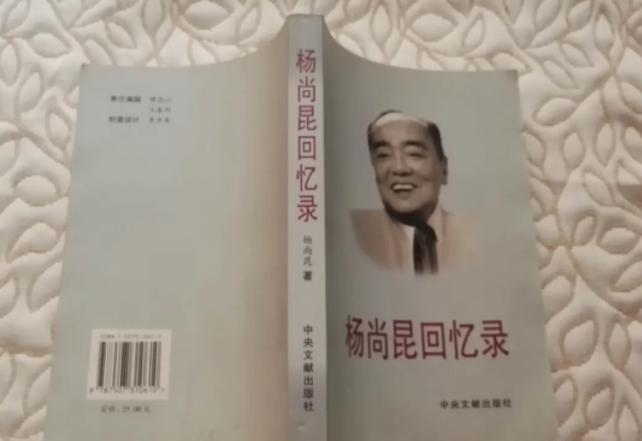

我是说,徐帅不是山西人吗,怎么又出生湖北农村了?