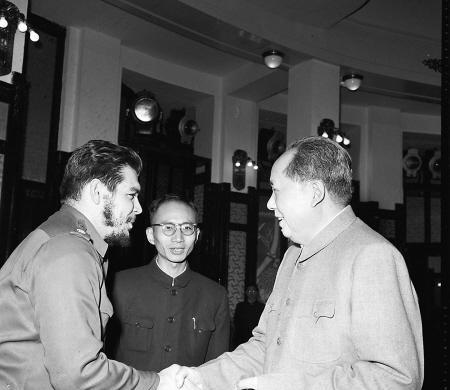

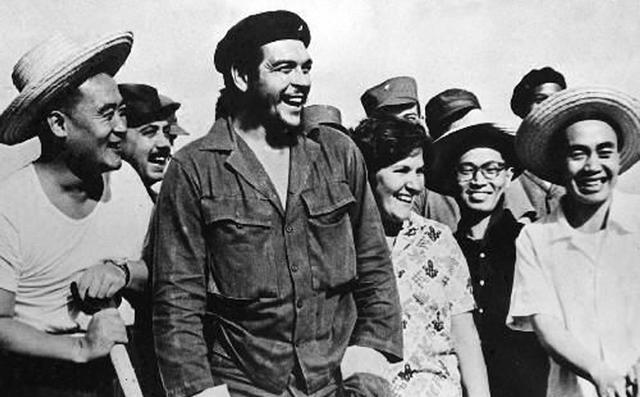

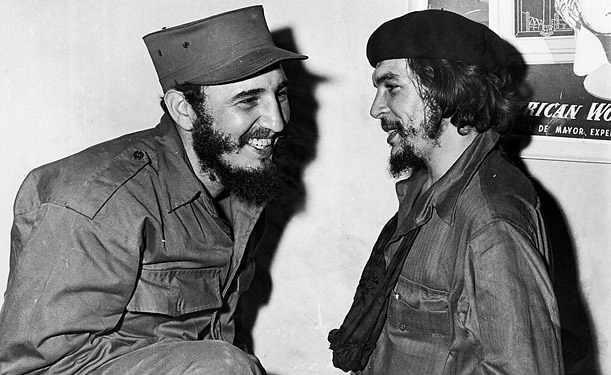

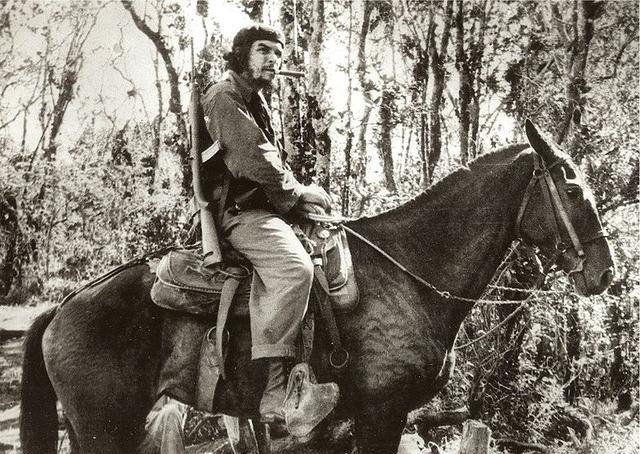

1960年11月19日,毛主席、周总理在中南海和切格瓦拉谈了两个多小时。切格瓦拉说:“我们在斗争中对毛主席一直很敬仰。”毛主席对他则称许有加:“你们很坚决,这就有希望,帝国主义就难办。你们影响了拉丁美洲。” 一个32岁的阿根廷医生,在古巴革命胜利后当上了银行行长,却在中南海见到67岁的毛泽东时紧张得说不出话。这场跨越太平洋的会面,究竟是怎样的缘分让两代游击战英雄惺惺相惜? 1960年的北京正值深秋,切格瓦拉率古巴经济代表团访华,目的很明确——寻求中国的经济支持和技术援助。当时古巴不仅在拉美,而且在整个西半球,是第一个同新中国建交的国家,这次访问意义重大。 格瓦拉一到北京就提出了一个”最恳切的要求”——无论如何要见毛主席,他说这是菲德尔卡斯特罗和劳尔卡斯特罗都交代过的。这个要求听起来简单,但背后有着深层原因。 说起来,格瓦拉和毛泽东的”交情”早就开始了。在古巴革命期间,格瓦拉深入学习毛泽东的著作,特别是游击战思想,这些理论深深影响了他。他身体力行地将古巴革命重点从城市转移到山区农村,建立根据地,效仿毛泽东注意发动群众。可以说,古巴革命的成功,毛泽东的军事思想功不可没。 11月19日,毛泽东在中南海勤政殿会见了格瓦拉。见到偶像的格瓦拉紧张得说不出话,还是毛泽东先开口:“切,你好年轻呦”。这一句话瞬间打破了僵局。 整个会谈持续了两个多小时,还一起吃了晚饭。格瓦拉说:“我们在斗争中对毛主席一直很敬仰。”毛泽东则称赞他:“你是阿根廷人。你们很坚决,这就有希望,帝国主义就难办。你们影响了拉丁美洲。” 最让格瓦拉感动的是,毛泽东说他读过格瓦拉的文章《研究古巴革命思想意识的笔记》,很赞成文中观点,还当场概括了文章要点。要知道,这篇文章才发表一个多月,万里之外的毛泽东就已经仔细研读了。 谈话内容很实在。格瓦拉谈到古巴革命的经历,毛泽东则分享中国的经验。当格瓦拉说打游击时缺乏精神食粮时,毛泽东回答:“把报纸当作情报,敌人的报纸往往透露敌人的动态”。这种实用主义的智慧让格瓦拉深受启发。 更有意思的是,格瓦拉当时担任古巴银行行长,但他没学过金融。毛泽东风趣地安慰他,指着李先念说:“我们只好抓个'大兵'来管钱。事实证明,我们这样的做法也没什么不好”。李先念确实是戎马半生,半路出家搞经济的,这让格瓦拉瞬间释然。 宴会上,格瓦拉把自己写的游击战书籍亲手送给毛泽东,说自己是毛主席的小学生。毛泽东也回赠了一本签名的游击战小册子。这种师生般的情谊让人动容。 会见结束后,格瓦拉立刻投入经济谈判,一谈就是十个小时。最终双方商定,中方向古巴提供6000万美元贷款,购买古巴100万吨糖和5000吨镍铜等矿产品。这份协议不仅帮助了古巴,也为中国打开了拉美外交局面。 15天的访华期间,格瓦拉访问了北京、西安、成都、武汉、上海等地,参观工厂企业。在参观工业展览会时,周总理看他对农业机械很感兴趣,当场决定无偿援助这些设备。格瓦拉要在公报上写”古巴感谢中国无私援助”,周总理却不同意,这种国际主义精神让格瓦拉深受感动。 回到古巴后,格瓦拉做了许多报告介绍中国情况,号召学习中国人民奉献精神,在古巴掀起了”中国热”。可惜的是,几年后格瓦拉离开古巴继续世界革命,1967年在玻利维亚牺牲,年仅39岁。 这次中南海会面的意义远超当时。它不仅加深了中古友谊,更展现了两代革命家的精神传承。格瓦拉从毛泽东那里学到的不仅是军事战术,更是为理想献身的精神品格。 六十多年过去了,那句”你们很坚决,这就有希望”依然回响在历史长河中。你认为这样的跨国革命友谊在今天还有什么现实意义?欢迎在评论区分享你的看法!