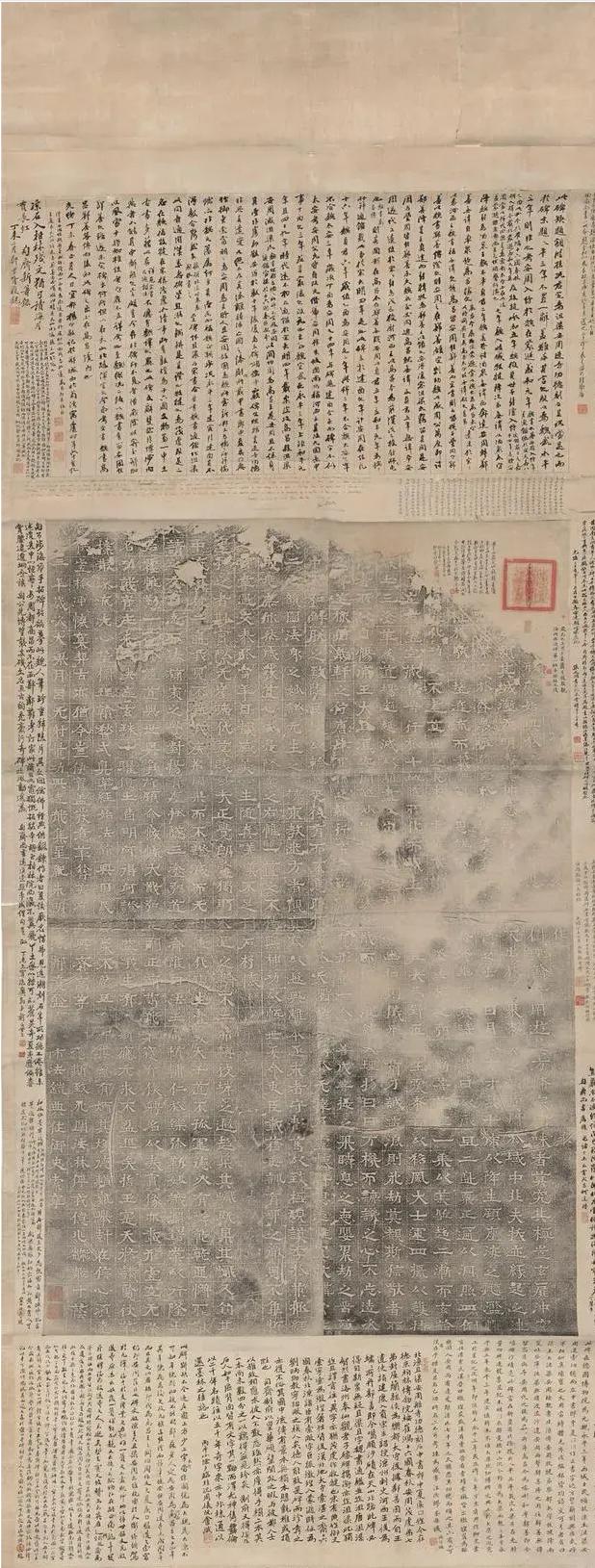

1906年,晚清官员在德国发现了一件国宝,明知索要无望,便通过交涉将上面的文字拓印了下来,如今已经是世界上仅存的孤本! 一位身着清朝官服的中年男子,在陈列着东方文物的玻璃柜前驻足。 忽然,他在展厅的角落,发现了一块布满异域文字的石碑残躯。 那竟然是中国北凉王朝高昌史迹的《沮渠安周造佛寺碑》! 他自知问德国人要走是不可能,但是买的话,又是一个大问题。 可是,不管怎么样,必须把碑文带回去! 而这位在异国他乡遭遇国宝的官员,正是晚清重臣端方。 他并非寻常官僚,而是名震朝野的金石学家、收藏大家,号“陶斋”。 此次远渡重洋,本是奉清廷之命,考察欧美宪政,寻求强国之道。 然而,对文物近乎痴迷的他,每到一地,总会寻访博物馆、图书馆,既为开眼界,也为探查流失海外的中华瑰宝。 柏林此行,本在考察计划之外,却成了他毕生难忘的伤痛与转机交织之地。 他深知这块碑的价值,北凉乃十六国时期匈奴沮渠氏所建小王朝,史籍记载寥寥,尤其迁都高昌后的历史,几近空白。 此碑立于公元445年,由北凉中书郎中夏侯粲撰文,是研究那段湮灭岁月最原始、最珍贵的实物证据! 它于光绪八年出土于吐鲁番高昌故城,刚出土就被德国探险家阿尔伯特·格伦威德尔率领的“吐鲁番探险队”以“考察”之名掠走。 更令人痛心的是,在运往柏林途中,这块本就右上角残缺的石碑,竟又从下部三分之一处砍断! 野蛮的运输,昭示着掠夺者对文物根本就不重视。 端方立刻找到博物馆馆长表明身份,讲述此碑对中国历史研究的重要性,并郑重提出拓印碑文的请求。 但是这个馆长却担心石碑为由,婉言拒绝。 端方岂肯轻易放弃? 他深知这是唯一能带走碑文的机会。 他凭借外交使节的身份和金石学家的专业素养,反复陈情,晓之以理,动之以情,甚至搬出学术交流与国际友谊的大义。 几经周折,馆长终于勉强同意。 然而,新的难题接踵而至,端方此行是公务考察,团队中并无专业拓工随行! 身为朝廷大员,他不可能亲自操持毡拓这种“贱役”。 情急之下,他决定让随团的一位庖人临时充当拓工! 一个从未接触过金石传拓的厨师,面对一块断裂脆弱、价值连城的古碑,压力可想而知。 拓印过程,充满了紧张。 在博物馆工作人员警惕的目光注视下,那位被临时拉来的庖人,战战兢兢地拿起拓包和鬃刷。 他不懂墨色,也不懂纸张的湿度,更不会捶拓的力道。 端方只能在一旁指点,每一次鬃刷的涂抹,每一次拓包的轻拍,都牵动着端方紧绷的神经。 他生怕厨师手重,捶裂了石碑,又怕手轻,拓不出清晰的文字。 庖人紧张的出了一身汗,端方也是满手汗。 第一幅拓本在提心吊胆中完成,虽然墨色不均,局部模糊,但总算勉强覆盖了碑面所有可见文字。 端方仔细审视,觉得尚可辨认,基本完整。 为求保险,他恳请馆长允许再拓一份副本。 馆长勉强同意。 然而,就在庖人捶拓第二幅时,意外发生了! 一块本就松动的碑角竟被捶落,连带损毁了几个字迹! 德方人员立刻厉声喝止,拓印工作被强行终止。 端方十分懊恼与遗憾,最终,他只带着一份完整的拓本和一份残缺的副本,黯然离开了博物馆。 这份来之不易的拓本,被端方视若拱璧。 回国后,他立即请高手匠人精心装裱成巨幅立轴。 他深知其价值,不仅在于内容,更在于它是这块流落异邦的国宝留在故土的唯一“影像”。 他遍邀当时顶尖学者金石学家杨守敬、目录学家缪荃孙、词人况周仪、学者黄绍箕等纷纷在拓本四周挥毫,详述此碑来历、考证碑文内容、盛赞端方护宝之功。 端方将它珍藏于自己的“匋斋”中。 在担任两江总督期间,这份拓本成了他书房中最珍贵的“客人”,也是他与同道好友品茗论艺时最引以为傲的谈资。 然而,这份拓本的命运远超端方想象的宿命。 1911年,端方在四川保路运动中被哗变新军杀害,一代收藏大家陨落于乱世。 他去世后,家道中落,所藏文物几乎被卖完了。 这份珍贵的《沮渠安周造佛寺碑》拓本,最终被藏家李钦购得。 更令人扼腕叹息的是,在柏林那块原碑,在第二次世界大战的炮火中,彻底损毁,灰飞烟灭! 消息传回国内,文博界一片哗然与哀叹。 至此,端方当年在柏林博物馆,由庖人拓下的那份并不完美的拓本,因独一无二的完整性和承载的原始信息,一跃成为研究北凉沮渠安周时期高昌历史的世界孤本! 如今,这份承载着太多故事与重量的孤本拓片,陈列在中国国家博物馆的展厅里。 端方在柏林博物馆那个决定,那位庖人紧张的双手,以及后来毁灭原碑的战火,共同铸就了这份孤本的传奇。 这份孤本的存在,是遗憾,也是幸运。 主要信源:(国博馆藏 | 端方旧藏北凉沮渠安周造佛寺碑拓片)