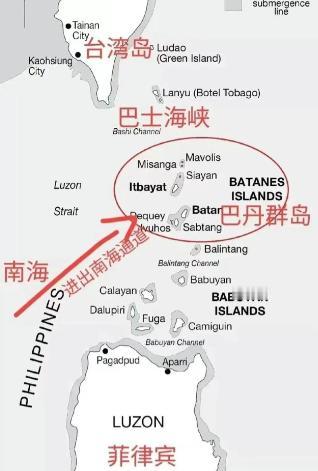

一旦爆发,美国称中国不能攻打美本土。若冲突真的爆发,美方又为何声称中方不得攻击美国本土?这背后究竟有何深层考量? 华盛顿之所以反复强调本土是“红线”,根本原因在于要维护自己作为全球“规则制定者”的地位。美国在全球维持着八百多个军事基地,每年投入超过八千亿美元的军费,其中相当一部分都用在了所谓的“印太威慑”上。 美军航空母舰编队和核潜艇的存在,与其说是为了打仗,不如说是为了确保美国全球的商业和金融活动,都得按照它制定的规矩来玩。而美国本土的安全,就是这套规则体系最后的信用保证。 中国并没有直接回应这种军事上的喊话,而是选择了另一条赛道。去年一年,中欧班列的开行数量就超过了两万列,这个数字比美军在亚太地区部署的军舰还要多得多。 同时,新疆的光伏电站通过中亚电网,把电力送到了欧洲,这等于开辟了绕开马六甲海峡和波斯湾这些传统能源通道的新路径。这些铁路和电缆,正在不动声色地改变着全球资源流动的格局。 这种改变最直接地体现在钱的流向上,去年,中国与东盟的贸易总额达到了一个新高度,更关键的是,其中有将近一半的贸易额开始使用人民币来结算。 当大家慢慢习惯用一种新的货币来算账时,原来那套以美元为核心的旧规则,影响力自然就会减弱。前新加坡外长杨荣文就曾指出,美国害怕的并非本土被攻击,而是怕中国把一套区域内行之有效的规则,推广到全世界。 这种大国间的博弈,让夹在中间的国家感受到了实实在在的压力。新加坡就是一个典型的例子。作为一个国土面积很小的国家,它的经济命脉几乎完全系于全球贸易。 而马六甲海峡是全球最重要的能源通道之一,这里要是出了问题,全球油价都会失控。 更让新加坡焦虑的是,如果中美在芯片这样的高科技领域各搞一套标准,那么新加坡的工厂就必须建两套不同的生产线,成本会大幅增加,这种担忧并不仅限于新加坡,而是整个全球产业链的集体恐慌。 说到底,美国高喊“本土不能打”,是在守护自己规则制定权的最后一道防线。因为一旦本土都变得不安全,它在全球各地的盟友们就会开始怀疑,依赖美国的安全承诺是否还靠得住。 而中国的做法,则是在用实际行动构建一个新的圈子。它一边放宽外资准入,表示开放合作的态度;另一边又将稀土加工等核心技术列入禁止出口的名单。这种“你打你的,我建我的”的策略,比单纯的军事对抗更让美国感到棘手。 这场大国之间的较量,早已超越了军事实力的比拼。真正的战场,已经转移到了全球的产业链、供应链和金融体系之中,这场规则之争的走向,将比任何军事冲突都更深刻地影响未来几十年的世界格局。