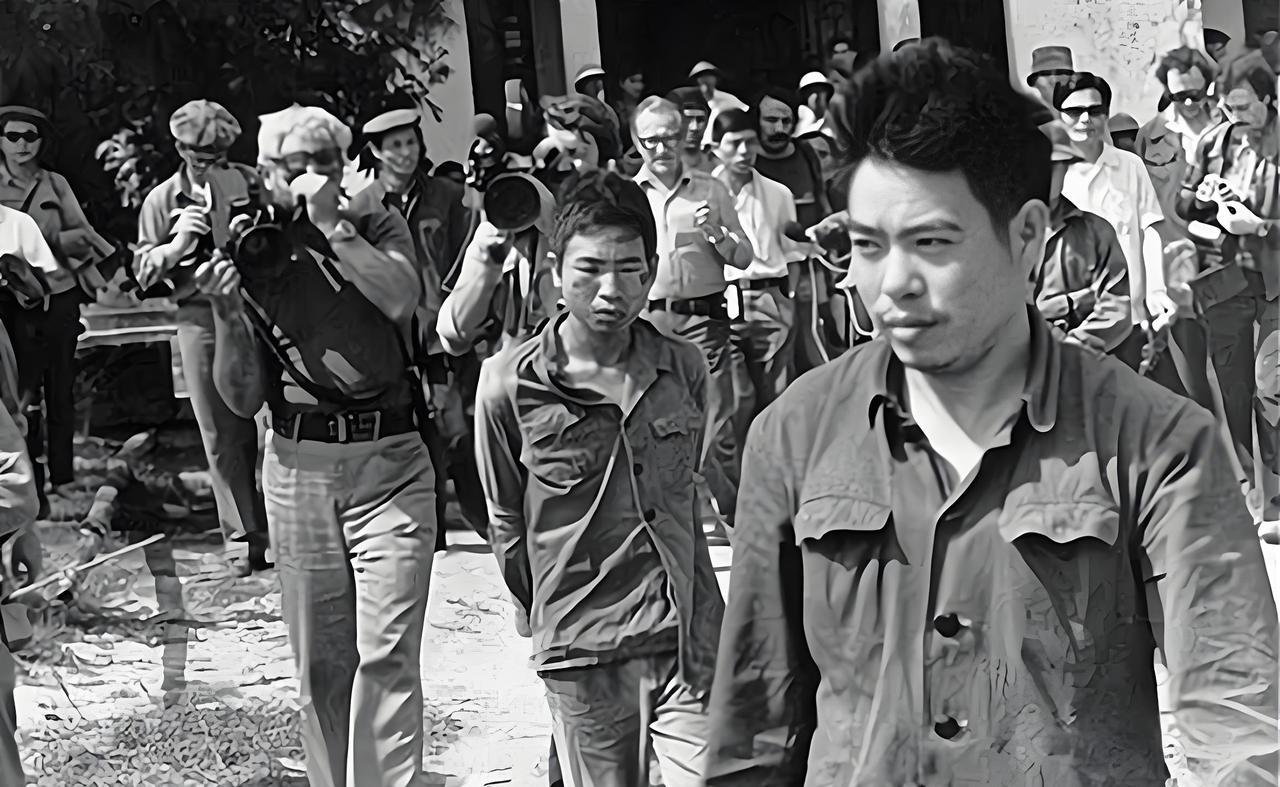

1979年,在对越自卫反击战中,他率领两百多名士兵选择投降越军,回国后,他被判十年,他却直言:当时是迫于无奈...... 1979年,对越自卫反击战已近尾声,我军主力正按计划北撤,谁知,收官阶段往往暗藏着最凶险的杀机。 越南军队化整为零,依托熟悉的丛林山地,专盯我军的撤退部队,就在这个节骨眼上,第50军踏入了这片湿热的战场,作为长期驻扎后方的单位,部队里大多数人竟然都是新兵。 可与此形成鲜明对比的,是全军上下那股强烈的求战欲,仗打到这份上,自己还没捞着战功,不光脸上无光,也觉得对不起军区的栽培。 这种急于证明自己的焦躁,夹杂着对战场残酷性的乐观估计,为后来的溃败埋下了第一个伏笔。 真正的崩盘,始于一个瞬息万变的战场指令,3月6日,第50军150师奉命入越,任务是掩护主力,顺便清剿残敌。 起初,靠着人多打人少,仗打得还算顺利,可就在其下属的448团接到向北收缩的命令时,指挥层乱了套。 军部和师部在撤退路线上起了分歧:一条是利于行军的大路,另一条是地形复杂、便于隐蔽也易于伏击的小路。 偏偏因为无线电通讯干扰和情报误判,本该走大路的448团二营,最终收到的是一条“沿小路清剿前进”的错误命令,就这么一个致命的转向,让他们彻底偏离了安全路线,一头扎进了越军的口袋阵。 448团二营沿着小路搜索前进,还一路爆破沿途的可疑涵洞,这等于是在漆黑的夜里打着手电筒走路,将自己的位置清清楚楚地告诉了藏在暗处的越军。 3月11日,越军一个准备充分的加强营抓住时机,利用地形优势对二营发起了猛烈突袭。 四面八方都是枪声,巨大的冲击让这群缺乏实战经验的新兵当场就懵了,顶在最前面的8连首当其冲。 惊慌之下,连长冯增敏做出了第一个致命决定:化整为零,各自突围,这个命令,正中熟悉地形的越军下怀,分散的兵力不仅丢掉了火力优势,反而让敌人更容易分割包围,逐个击破紧。 在错失了集中兵力突围的最初良机后,他们又错误地估计了敌人兵力,决定固守待援,这不仅耗光了宝贵的弹药和时间,也给了越军调兵增援的机会。 等到越军兵力加码到一个团,彻底完成包围时,弹药将尽的二营才如梦初醒,可突围为时已晚,师部派出的增援部队也因地形不熟,自身难保,救援行动宣告失败。 绝望中,8连那位刚烈的副连长不同意投降,他带着一些战士发起了最后的冲锋,用生命兑现了军人的誓言,最终与敌同归于尽。 他的牺牲壮烈,却没能改变战局,反而凸显了冯增敏即将面临的抉择有多么残酷,副连长一死,8连彻底陷入弹尽粮绝、伤兵满营的死地,再打下去,就是全连二百多人在毫无意义的消耗中被全部打死。 经过一夜痛苦的权衡,冯增敏做出了他一生中最艰难的决定,他们最终还是投降,这个消息,成了我军战史上一个沉重的污点,两个月后,冯增敏和他的士兵通过交换战俘回国,等待他的是庄严的军事法庭。 庭上,他反复陈述着当时的绝境,为自己的辩护听起来简单而沉重,在当时那个场景,他别无选择,在那种情况下,让二百多个年轻的生命去做无谓的牺牲,他过不了自己心里那道坎。 冯增敏最终被判处十年有期徒刑,不久之后,第50军的番号也被从解放军的序列中永久抹去,一支功勋部队的荣誉,就这样画上了句号。