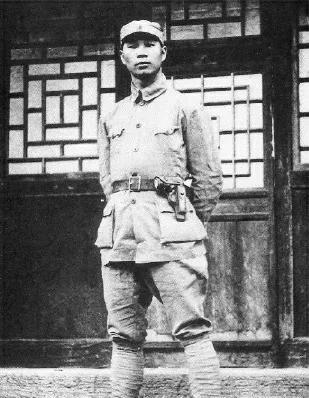

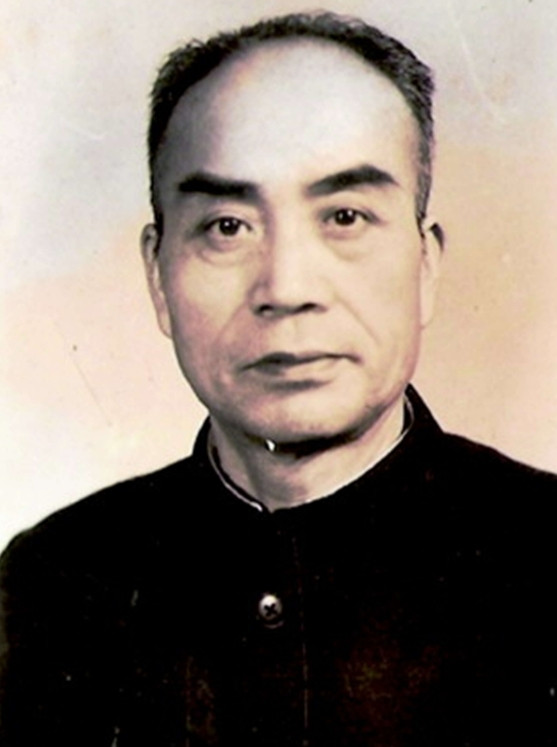

1937年,杨成武请地主吃饭,随后要地主们捐款抗日,一向抠门的地主王莆伸出五根手指:“这样好了,我捐5万大洋!” 杨成武,1914年生在福建长汀的一个穷乡僻壤,家里是地地道道的农民,日子过得紧巴巴。1929年,15岁的他扛不住穷日子,投身红军,次年入了党。别看他年纪小,脑子活得很,17岁就当上了团政治委员,打起仗来一点不含糊。长征那会儿,他带着队伍渡赤水、占渡口,1935年飞夺泸定桥更是硬仗,带着22个勇士爬铁索,顶着枪林弹雨拿下桥头堡,硬是给红军杀出一条路。到了抗战,他成了八路军115师独立团团长,带着队伍在晋察冀跟日军干,平型关战役也少不了他的身影。这人从小苦日子熬出来的,懂得怎么在绝境里找出路。 1937年9月,平型关大捷刚打完,115师分兵,杨成武带着独立团留在晋察冀开辟根据地。队伍一下扩到7000多人,可问题来了,不在国民政府正规编制里,没军饷没物资,连饭都快吃不下了。杨成武琢磨着,不能坐以待毙,得找当地有点家底的地主乡绅想想办法。于是,他在涞源县城找了个破客栈,摆了一桌简简单单的饭菜——两个素菜、两个荤菜,外加一碗清汤。这帮地主平时吃香喝辣,乍一看这饭桌,估计心里都犯嘀咕。 其中有个50多岁的地主叫王莆,出了名的抠门,穿得破破烂烂装穷,生怕别人惦记他的钱。杨成武也不绕弯子,开门见山讲日军怎么烧杀抢掠,八路军怎么缺粮少弹,还得拼死打鬼子。他这番话说得接地气,既有民族大义,又让人觉得不捐点啥都说不过去。结果,王莆听了,居然伸出五根手指,说:“我捐5万大洋!”这下子把其他地主也带动了,最后一算账,总共筹了几十万大洋,解了独立团的燃眉之急。这事儿听着玄乎,可真真切切发生了。 有了这笔钱,杨成武赶紧给独立团置办装备,部队实力蹭蹭往上涨。晋察冀根据地也站稳了脚跟,他带着队伍在敌后搞游击战,日军“扫荡”一波接一波,都被他收拾得服服帖帖。1940年百团大战,他指挥部队砸日军交通线,干得漂亮。抗战赢了后,他没闲着,解放战争里清风店、石家庄、平津、太原这些硬仗都有他的份儿,1955年还被授了上将军衔,实打实的抗战老将。 5万大洋是个啥概念?那时候,普通人家一年也就几十块大洋的花销,5万大洋能顶多少人一辈子吃喝了!这还不算完,他后来还加入了抗日救国会,又捐了10万大洋,外加一大堆粮食,彻底从抠门地主变身抗日义士。战后,他回了老家,过上低调日子,但这仗义的事儿被写进了史册,名声传了下来。 王莆这人,平时抠得连自己都舍不得花,咋就突然捐了这么多?有人猜是杨成武讲得太感人,把他心里的民族情怀给点燃了。也可能是怕日军打过来,家产保不住,不如拿钱换个好名声。还有人说,他兴许是被现场气氛带动了,别人都捐,他不捐面子上挂不住。不管咋说,这5万大洋不是小数目,他能下这决心,多少得有点觉悟。杨成武那顿饭,吃的不是菜,是人心,硬是把抠门王莆变成了抗战传奇的一部分。 这顿饭不光是筹了钱那么简单,它还让地主乡绅们看到,抗战不是光靠穷人拼命,有钱人也得出力。独立团拿了这笔钱,建起了根据地,后来发展成晋察冀抗日大后方,撑起了抗战半边天。王莆的转变也说明,民族大义面前,再抠的人也能被唤醒。这故事接地气得很,告诉咱们,关键时候,团结起来啥难关都能过。