1905年,在日本,30岁的秋瑾和24岁的鲁迅发生激烈争辩。不料,秋瑾从靴筒里拔出倭刀,往讲台上“咚”地一插,当即丢下一句狠话。听到这句话后,一半人热血沸腾,一半人脸色煞白。

她拔刀的那一刻,他低下了头,那把刀“哐啷”扎进讲台的瞬间,空气像是被撕开了一道口子。

红色丝绸在刀柄上微微颤动,仿佛那把短刀也有了生命,那是她的宣言,不是对谁个人的指责,而是对所有沉默的斥责。

台下,有人面露羞愧,有人泪眼通红,有人却悄悄握紧了拳头,唯有他,静静地坐在角落,低着头,手指紧扣椅背。

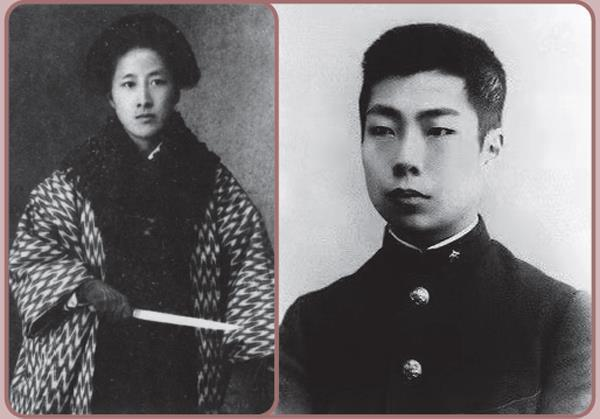

这是1905年,日本东京,清廷刚与日本联手颁《清国留学生取缔规则》,形同囚笼,中国留学生,一夜之间成为被审视、被警告、甚至被驱逐的对象,那年,鲁迅二十四岁,秋瑾三十岁。

两人是同乡,是组织里的同志,却也注定只能走上截然不同的路,她站出来,声音里带着逼人的火气,要反抗,要回国,要点燃火种,而他,却始终站在后排,沉默如石。

鲁迅看过细菌、剖析过病灶,却始终无法说服自己相信,血和火可以治愈民族的沉疴,二人之间没有争吵,有的只是分裂。

而那场追悼会之后,三日之内,她离开了日本,鲁迅却留了下来,后来他也明白,那把刀不是为了杀敌,而是为了劈开沉默的土壤,让某些人终身无法回避心中的刺痛。 他们,曾近在咫尺,绍兴城不大,从他家到她家,走路不过几百步,秋瑾骑马走过的街道,他也曾踏着青石板慢慢踱过,可那样的距离,却被时代撕裂得遥不可及。

很多年以后,一个绍兴老人回忆,她曾亲眼看见一个藏青袍女子策马飞奔,在风中挺拔如枪,谁也没想到,这样一个人,会在沿河的小广场上被砍头。

秋瑾牺牲时,才不过三十二岁,她死了,但她没有消失,秋瑾的名字成了鲁迅心头永远的伤,不是因为他们是同乡,不是因为他们在东京曾短暂同行,而是因为他始终无法释怀,自己曾是那个“看杀”的人。

秋瑾不是他文学的导师,却是他精神挣扎的镜子,在她之后,他也曾犹豫过、痛苦过,鲁迅剪掉辫子、回到绍兴、又再次离开,他结了婚,却很快再次回到日本。

她的死讯,是在鲁迅孤身异国时传来的,没有人知道,他那晚有没有喝醉,但从那之后,他再也没有用冷静去逃避热血,没有再提起她。

可她却活在自己的笔下,写《药》,那是他对“血能否唤醒”的质问,写《狂人日记》,是他面对吃人社会的吼叫,鲁迅用“夏瑜”塑造的革命者形象,正是她的另一种回归。

鲁迅将她的烈火藏在字里行间,却不敢直视她的目光,甚至不肯让自己写下秋瑾的名字,但他知道,自己的一生、自己的笔,都是因她而生。

秋瑾燃烧,而他记录火光,他们之间,隔着命运和抉择的河流,却始终在彼此的轨迹中隐约相照。

很多人误解鲁迅,说他懦弱,说他冷漠,说他与那些热血革命者格格不入,但谁能看懂他背后那种压抑到极致的负重呢,他选择了活着,却不是为了逃避死亡,而是为了将那些已经死去的灵魂写进后人的记忆中。

既然不能战斗,那他就书写,没有挥刀,他就挥笔,《范爱农》是鲁迅先生的痛,是他对昔日疏离同志的悼词,是他对“同为在场者”的控诉。

因为先生知道,革命不只是献身,它也需要见证,可见证者最难,是因为活着要比死去更沉重,那之后,他不再与人交好,也不再热衷交游,只是沉在黑暗中,用冰冷的语言敲击世界。

他的刀,是文字,秋瑾临刑前一句“秋风秋雨愁煞人”,被无数人当作柔弱的告别,可他知道,那是一种孤绝的担当,一种明知无法回头的清醒,而他选择的路,也注定要孤独行走。

也许,鲁迅终其一生都无法回答:自己的苟活,是否对得起她的殉道,他的文学,是否真的能替代她的呐喊...可他仍然写下去,直到病重辞世,仍不肯轻松原谅当年的自己。 命运没有安排他们并肩而行,她在烈焰中腾空,他在黑夜中独行,他们分道,却并非殊途,他们,一个唤醒人心,一个照亮沉默,那一刀插下的瞬间,换来了一个沉默者一生的忏悔与奋起。

历史往往会将烈士的热血和文人的笔墨对立起来,但他们之间的张力,恰恰构成了时代最真实的画像。

秋瑾从未在鲁迅的文字里被清晰描摹,可她早已在他的心底,挥舞出另一种刀锋——也许,这就是那一代人最深的相互成全。