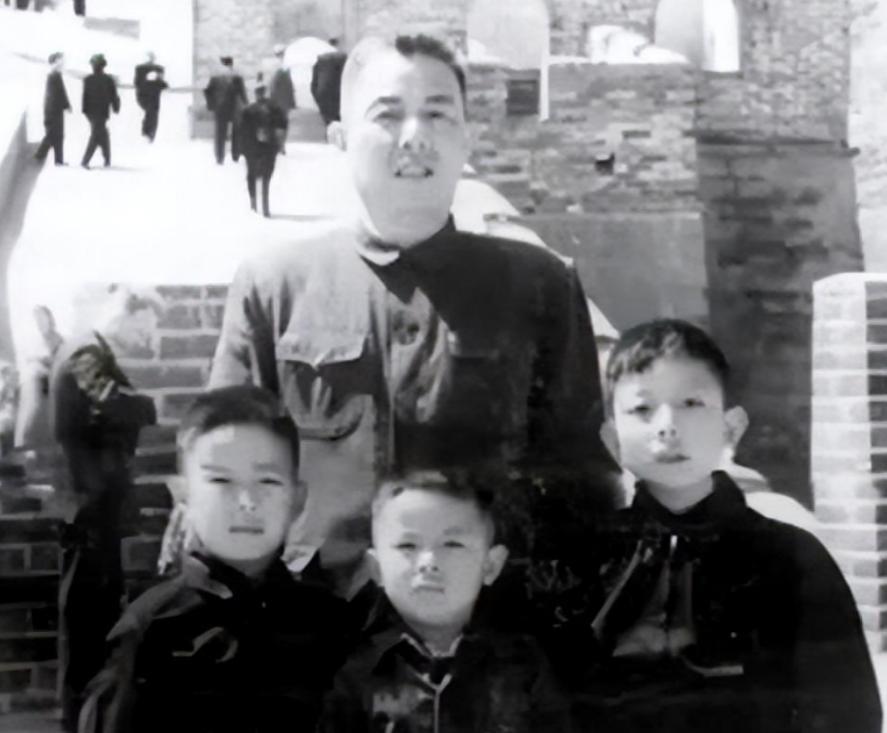

苏振华去世后,妻子召开家庭会议:财产一人一份,抚恤金由我掌管 “1979年11月12日晚上十点,老首长,你还惦记什么?”护士俯身询问。苏振华喘了口气,眼神越过病床,落在妻子陆迪伦和一圈子女身上,只说了三个字:“别分心。”第二天清晨,这位戎马半生的上将再也没有醒来。那句“别分心”,后来被家人反复咀嚼——既像嘱托,又像提醒。 噩耗传出,北京秋意陡冷。军委办公厅派人协助料理后事,房间里却没出现往常的“遗产清单”。原因简单:苏振华留下的,除了一套普通公寓、几件旧军装、一台已经坏掉的收音机,就只有一笔抚恤金。可即便这样,怎么分配,也能让一个十口之家的心态发生细微变化。 几天后,陆迪伦把九个子女、以及一直由弟弟照顾的哥哥叫到餐桌旁。她没请外人,也没摆笔墨纸砚,只端上两壶浓茶。她开门见山:“你们每个人都有一份,哥哥也有一份,合计十份;抚恤金暂由我来管,家里还有欠账。”这句判若军令的话,在场的孩子没人插嘴。茶水冒着蒸汽,静得听得见秒针声。 说到这里,回溯二十年前那次偶然相识,似乎也就能理解陆迪伦的底气。1959年国庆焰火之后,毛主席的一句“让他放肆再找一个吧”在军中很快传开。第二年初春,大连海军文化宫的舞台灯摇曳成海,年轻演员陆迪伦被方强、肖劲光点名留步。有人劝她:“将军大你22岁,还带七个娃,你图什么?”她耸耸肩:“我图他不说假话。”就这一句,为后来的风雨埋下伏笔。 婚后第一天,陆迪伦拎着两兜菜站在门口,楼梯上七张小脸一字排开,大女儿冷冷甩下一句:“不欢迎。”那幅嘲讽意味十足的油画《不相称的婚姻》更是被孩子们挂在客厅中央。她没吭声,只把油画挪到储物间,用一个月时间给每个孩子缝被套、补袜子。三年困难时期,布票少得可怜,她把部队发的演出服拆了接成床单,七张床铺在夜色里连成一片。孩子们睡在上面,再想嘲笑也张不开嘴。 1966年的风向骤变,苏振华被下放农场。陆迪伦写下一纸申请:“自愿随行劳动改造。”批示很简单,“可”。农场的红薯秧子割手,她的手掌却因为常年拿针线早就起茧。有人劝她离婚,她把锄头立在地里,半开玩笑半认真:“我不想让他亏欠我。”十四个字,把旁人堵得哑口。 1972年,苏振华获得平反,重返北京。那天夜里,七个孩子破天荒地守在门口,其中最叛逆的三儿子递上热毛巾:“妈,您累了。”陆迪伦没纠正“妈”字,一个微笑就够了。家里仍清贫,但氛围彻底换了颜色。她常说一句口头禅:“穷点不脏,苦点不乱。” 时间推到1979年冬,病房外的雨刮器划出刺耳节奏。陆迪伦守到最后一分钟。苏振华走后,她面对的不只是悲伤,还有一堆手续。秘书乔崖提醒:“如今分家产闹矛盾的事多,千万别让外人说三道四。”她点头,却没立即作答,只连夜把账本、欠条、工资条全理到一个文件袋里。 家庭会议当晚,她说得不多。先把财产拨成十等分——九个孩子加上她的哥哥——再强调抚恤金暂缓分配。最小的儿子才十八岁,忍不住问:“妈,您不要自己的?”她笑了下,语气像年轻人聊天:“我这辈子最大的财产是你爸的名字,可惜谁也继承不了。”一句话说得孩子们鼻子发酸。 值得一提的是,那十张存折最后没有一张被领走。陆迪伦把它们锁进抽屉,直到2008年她查出肾癌,子女才在整理房间时发现。其中的利息早已翻了几倍,却还是原封存着。医生问她是否后悔当年辛苦,她摆摆手:“苏振华没享到的福,我帮他体验。”这句听似玩笑,却透着一种老兵家属独有的倔强。 2012年冬天,陆迪伦在积水潭医院留下遗言:“我和你爸留下的衣服、勋章、手稿,都给国家。别给我立碑,省钱。”送行那天,九个孩子全部到齐,没有人提起存折。有人说,这家人把最贵重的东西留在心里,这话或许有点文绉绉,但也确实贴切。 现在回看那场家庭会议,最让军队干部唏嘘的不是财产分配本身,而是“秩序”二字。苏振华生前一向强调组织观念,陆迪伦继承了他的做法——任何事情先讲清规则,再谈情分。对七个非亲所生的孩子,她用了二十多年把规则变成亲情。公平不等于平均,可在那个特殊家庭里,它成了孩子们成年后彼此扶持的一根主心骨。 试想一下,如果会议当天她拿出一堆数字讲条件,孩子们的心思未必能服气。她反其道而行,先给足每个人应得,再把抚恤金捧在自己手里负债还账,既堵住了外界的口,也把“别分心”的遗愿落实到细节。不得不说,这份洞察力比存折本身要值钱得多。 几十年过去,北京西山脚下那座公墓里,两块墓碑并排,两行小字注明:苏振华,1912—1979;陆迪伦,1935—2012。往来凭吊的人不是很多,但每年海军纪念活动后一束蓝白相间的花总会按时出现——没有署名,只有一张折叠纸条:财产可以细分,家不拆分。说的人无从考证,想必是曾被他们影响的后来者吧。