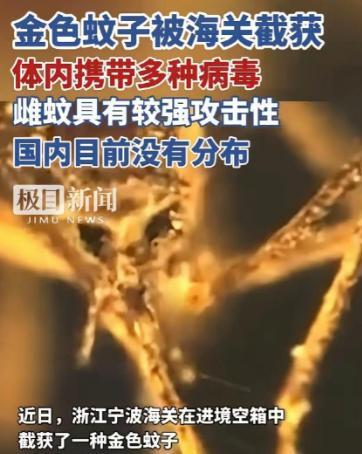

又是美国,又是病毒,这次不是实验室,是一整船“带毒蚊子”直接开到中国宁波! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在宁波港的一个普通工作日,海关人员像往常一样例行检查着来自海外的集装箱,谁也没想到,这次的检查会变成一场突发的生物安全事件,就在一批来自美国的集装箱中,他们发现了一些异常现象:集装箱内部潮湿闷热,与其应有的低温状态完全不符,更奇怪的是,诱蚊设备捕获到几只陌生的蚊虫——体型比本地蚊子大,颜色带着金属光泽,看上去像披着盔甲的小飞行器。 这些蚊子引起了检疫人员的高度警觉,凭借经验,他们迅速将样本封存处理,送往实验室做进一步检测,这一步非常关键,因为他们判断这批蚊子可能不是本地物种,一旦判断失误、放任它们离开,很可能造成不可挽回的后果。 实验室的检测结果不出所料——这种蚊子确实不是中国原生物种,而是一种来自美洲的外来种,名为“曼蚊”,曼蚊不仅外形奇特,更重要的是,它可以携带一种被称为“委内瑞拉马脑炎病毒”的病原体,这种病毒一旦在人群中传播,可能引发严重的神经系统感染,甚至导致死亡,更令人担忧的是,曼蚊此前从未在中国出现过,这次是在我国首次被截获。 一个看似不起眼的发现,背后却隐藏着巨大的风险,这批从美国运来的集装箱,到底是如何变成了曼蚊的“温床”?按照运输标准,这类货物应该在低温环境下全程冷链运输,不具备蚊子孵化和生存的条件,而这次现场却出现了异常的湿热环境,意味着运输过程中的某个环节可能出现了问题,或者更糟,是有人故意制造了适合蚊子滋生的环境。 曼蚊携带的病毒并非简单的自然传播疾病,它曾在冷战时期被列入生物武器研究名单,这也让人不得不对这次事件产生更多联想,在过去几十年里,美国在全球多个地点设有涉及生物研究的实验室,其中一些项目曾因伦理问题和安全风险引发争议,其中就包括对昆虫传播病毒的研究,例如修改蚊子基因以控制疾病传播,但也引发了学界对于其潜在滥用的担忧。 这次曼蚊事件发生的时间节点也极具敏感性,不久前,美国相关机构刚刚修改了关于转基因昆虫出口的政策,放宽了某些限制,紧随其后,中国口岸便截获了这种具有高风险的外来昆虫,不禁让人产生诸多疑问,当然,目前并没有确凿证据表明这次事件是蓄意行为,但从防控角度看,所有可能性都必须纳入考量。 面对这种突如其来的生物入侵风险,中国各级部门反应迅速,首先是口岸的第一道防线,宁波港口在发现问题后,立即对集装箱进行封存处理,并对周边区域进行了彻底的消毒与环境处理,为防止蚊虫逃逸,检疫人员在集装箱方圆数百米范围内布设了监控设备和诱蚊工具,持续观察是否还有其他个体存在。 而防控行动并未止步于此,国家疾控系统紧接着启动了人群健康监测机制,调取近段时间内的就诊记录和公共卫生数据,排查是否有与委内瑞拉马脑炎相关的症状病例出现,力求在病毒传播之前将其扼杀在萌芽状态。 与此同时,科技手段也被迅速调动起来,我国科研团队此前已成功研发出用于控制蚊虫数量的“绝育雄蚊”技术,这种方法通过释放不具繁殖能力的雄性蚊子,阻断雌蚊的繁殖,从而在自然界中降低整体蚊群数量,此次事件发生后,相关科研单位也准备将这一技术用于应急投放,以控制潜在的曼蚊扩散风险。 这场危机虽然在初始阶段就被成功遏制,但其所暴露出的问题值得我们深思,在全球化的今天,病毒、细菌甚至微小昆虫都可能随着物流渠道跨越国界,成为跨国传播的“隐形武器”,而在过去十年间,类似的生物安全事件在世界多地都有发生,从外来物种造成生态破坏,到实验室意外泄漏导致疾病流行,每一次事件都在提醒我们:生物安全正成为国家安全的新边界。 此外,这次事件也暴露出国际沟通与监管的薄弱环节,如果运输环节中的异常并非偶然,而是管理漏洞或者信息不透明所致,那么未来类似事件还可能发生,而如果背后存在更深层次的操作意图,那就不仅仅是技术问题,而是战略博弈的延伸。 因此,加强口岸检疫只是第一步,更重要的是建立起跨部门、跨行业的预警响应机制,并与国际社会加强信息共享和合作监管,生物安全不应是某一国的独角戏,而是全球公共卫生体系的共同责任,尤其在当前地缘政治日益复杂的背景下,任何形式的生物威胁都可能演变为影响深远的公共危机。