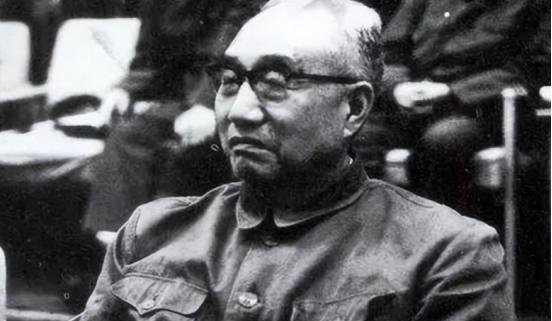

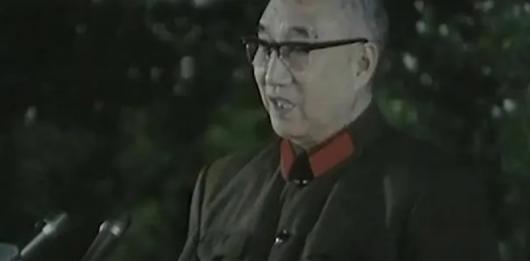

1990年,徐向前元帅病情恶化,弥留之际,他留下三个要求,徐帅离世后,他的儿子徐小岩第一时间将父亲的遗愿告知中央,中央却回复:无法全部答应。 徐向前1901年11月8日出生于山西省五台县永安村一个农民家庭,父亲徐懋准是清末秀才。家境虽然贫寒,但书香门第的氛围让这个瘦弱的孩子从小就接受了良好的教育。18岁时,徐向前本来准备当老师,过安稳的日子,但五四运动的浪潮改变了他的人生轨迹。 1924年,徐向前听说广州的国民政府要办军官学校,在上海招生,于是串连了几个同乡,一同去上海报考。虽然数学几乎交白卷,但凭借其他科目的优异表现和对革命理想的坚定信念,他成功考入黄埔军校第一期,从此走上了革命道路。 徐向前早年考入黄埔军校,参与北伐战争,之后加入中国共产党。在土地革命战争期间,他参与广州起义,并指挥中国工农红军第四方面军进行反”围剿”战争。1931年11月7日,红四方面军成立,总指挥徐向前,总兵力共4.5万人。在鄂豫皖根据地,他展现出了卓越的军事指挥才能,多次以少胜多,创造了军事史上的奇迹。 抗日战争期间,徐向前担任国民革命军第十八集团军129师副师长,参与开辟河北、山东等敌后根据地。解放战争时期,他率领晋冀鲁豫军区部队指挥运城、临汾等重要战役,为解放山西立下了赫赫战功。新中国成立后,徐向前被授予元帅军衔,成为共和国十大元帅中唯一的北方人。 徐向前一生说山西话,爱吃山西饭,平生没有官气,平常话不多,生活简朴,不讲究吃穿,给人的印象比较”土气”,人称”布衣元帅”。他这种朴素的性格贯穿了整个人生,即使身居高位,依然保持着农民的本色。 由于早年徐向前元帅家贫,从小营养不良让他非常瘦弱,又长期在战场上奔波,身体健康状况早已恶化。进入晚年后,他的身体状况每况愈下,特别是头痛的老毛病越来越严重。1990年3月开始,89岁的徐向前多次出现心绞痛,6月5日又因感冒引起持续低热,病情急剧恶化。 1990年6月,由于身体状况的恶化,徐向前元帅不得不告别了他已在柳荫街小院度过了28年的家。6月27日,解放军总医院南楼六病室内弥漫着静谧、严肃、紧张的气氛,医护人员都知道这位老元帅时日无多。 6月29日,老战友李先念匆匆赶到医院探望。两人从1929年在大别山相识,经历了无数次生死考验,结下了深厚的战友情谊。病床上的徐向前微微张开双眼,用尽最后的力气对身旁的老朋友说道:“临终三件事,第一,不办遗体告别;第二,不办追悼会;三是将我的骨灰洒向大别山,洒向大巴山,洒向河西走廊,洒向太行山。” 1990年9月21日4时21分,中华人民共和国元帅徐向前的心脏停止了跳动。徐向前离世后,他的儿子徐小岩怀着沉重的心情,第一时间将父亲的三个遗愿向中央汇报。 这三个看似简单的要求,却让中央领导陷入了深深的思考。经过反复斟酌和讨论,中央给出了回复:无法全部答应徐帅的遗愿。这个决定并非不尊重徐向前的意愿,而是出于更深层的考虑。 作为开国元帅,徐向前在人民心中有着举足轻重的地位。他的功绩和品德值得全党全军全国人民的敬仰和缅怀。如果完全按照他的遗愿办事,可能会让广大干部群众失去向这位可敬老人告别的机会。为了兼顾徐向前的遗愿和人民群众的情感需要,中央作出了折中的决定:将传统的追悼会改为送别会的形式,让所有人都有机会向这位可敬的老人表达敬意和道别。 在徐向前的三个遗愿中,中央完全接受了第三个遗愿。他的骨灰被撒向了大别山、大巴山、河西走廊和太行山。徐小岩回忆说:“那是1990年的深秋,天色阴沉,寒风冷雨,直升机飞得很低很低,我可以清楚地看见一丛丛点燃的篝火,一群肃立的百姓和战士。在细雨中,他们一大早就自发地走几十里山路赶来,就那样静静地肃立在山坡上、树丛旁,仰头看着直升机慢慢地飞过,挥着手,送我父亲最后一程。” 中央还向徐帅的子女发放了一笔抚恤金,这本是对元帅家属的正当待遇。令人感动的是,徐向前的子女们没有将这笔钱留作己用,而是全部捐献给了徐帅秘书患白血病的孩子,用于治病救命。这一举动充分体现了徐向前言传身教的成功,也展现了他的子女所继承的高尚品德。 徐帅长期积劳成疾,但生活上绝不要过高的照顾。只要能保障正常的工作和生活,除此以外的待遇他们都一概予以谢绝,他们曾退回多余的汽车,也曾退回配发的新地毯。组织上考虑徐帅多病需要加强营养,拨给他们一些补助金,他们都命人退回。这种清廉的作风一直保持到生命的最后时刻。 徐向前的一生,从山西五台的贫苦少年到共和国元帅,始终保持着朴素的本色和坚定的信念。他临终前的三个遗愿,体现了一位共产党员的无私品格和对国家的深厚感情。虽然中央未能完全满足他的所有遗愿,但这种综合考量体现了对这位老人的最大敬意和对人民感情的充分理解。