中国长江-2000发动机获得突破后,俄罗斯终于死了和我们合作研发C929大飞机的心。因为俄罗斯人以前一直希望我们的C929大飞机能够使用他们家的PD-35发动机,这样以后C929大卖的时候,他们也能靠着发动机发一大财。而且俄罗斯人还打算靠着和中国合作,拿到一些客机制造、航电系统、飞控系统等方面的技术,从而帮助俄罗斯打造自己的宽体大飞机。 2017年,中俄双方正式签署了CR929项目合作协议,这个承载着两国航空梦想的计划就此启动,从表面看,这是一次挺完美的合作,双方都想通过合作弥补自己的短板。

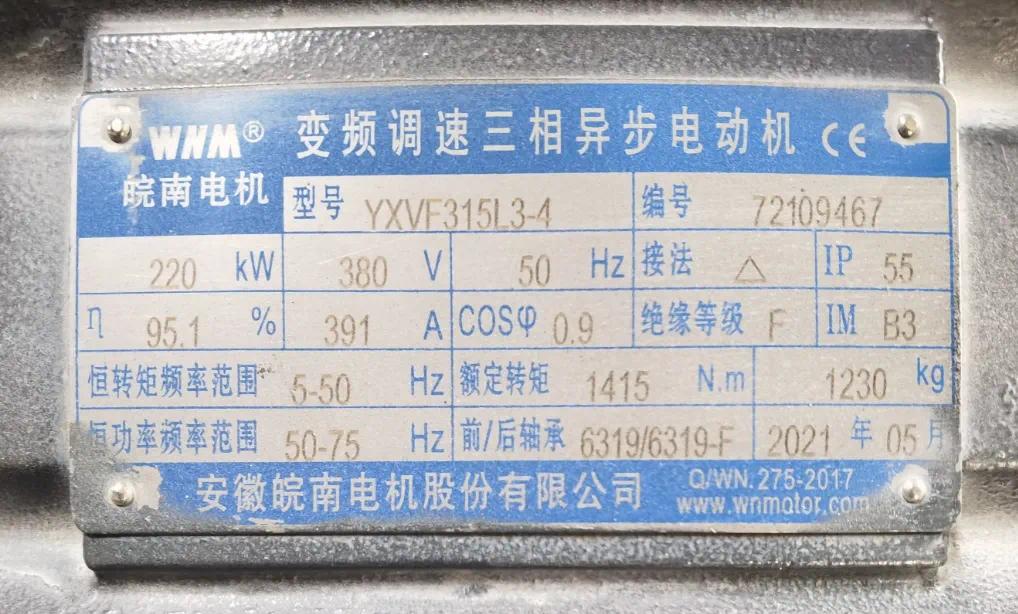

对中国来说,主要是想借着这个项目,系统地学习和掌握宽体客机复杂的工程管理和整体设计经验。 可俄罗斯的想法更具体直接,他们一门心思想让自家的PD-35发动机成为CR929唯一的“心脏”,这样就能锁定未来几十年的巨额销售和维护利润。 同时,俄方也希望能从中国得到航电系统和先进复合材料方面的技术,用来升级本国日渐老化的航空工业。 项目命名为“CR”,也就是China-Russia的缩写,本象征着这段充满期待的合作,但双方一开始就不同的目标,为后来的分歧埋下了伏笔。 合作中最核心的矛盾,很快就围绕发动机的控制权爆发了,俄罗斯采取“动力绑定”策略,坚持让项目用他们主推的PD-35发动机。 但中国技术团队仔细评估后发现,这款发动机性能难以满足下一代宽体客机的高标准。 它的核心机技术还停留在苏联时期的D-18T架构,推力虽有34吨,推重比却只有6.8,在耐高温性能和热效率等关键指标上表现一般。 面对这种情况,中方没有被动等待,而是马上启动了并行战略,按更高技术标准研发自己的大推力发动机——长江-2000,目标推力直指35吨级。 分歧也很快蔓延到了飞机的“大脑”航电系统和“骨骼”机体结构上。 航电系统方面,中国早已凭借综合模块化航电架构和光纤飞控技术实现了代际跨越,而俄方的方案还依赖传统的机械备份,技术差距明显。 机体结构上,中方提出用先进的碳纤维一体成型翼梁方案,能让机体减重12%;俄方却倾向于沿用伊尔-96上陈旧的中央翼盒金属结构设计。 甚至在规则和成本上,双方也合不来,中国坚持项目要同步推进欧洲EASA和中国CAAC的双重适航认证,确保能进入全球市场;俄罗斯却只想用本土的ГОСТ标准。 成本控制上,中国计划用数字孪生等先进技术把单机成本压到0.98亿美元,而俄方估算的成本高达1.2亿美元,差距很清楚。 这场持续很久的技术路线拉锯战,在2025年初被打破了。 搭载长江-2000发动机的运-20验证机,成功完成了300小时的极端环境严苛测试。正如中国商飞总设计师吴光辉所说:“核心技术靠化缘是要不来的,唯有自力更生。” 长江-2000的成功,只是自主研发交响曲的序章,标志着中国把发展宽体客机的命运牢牢掌握在了自己手中。 当C929以更独立自信的姿态走向未来,这条完全自主的航空强国之路,会面临哪些新的挑战与机遇呢? 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!