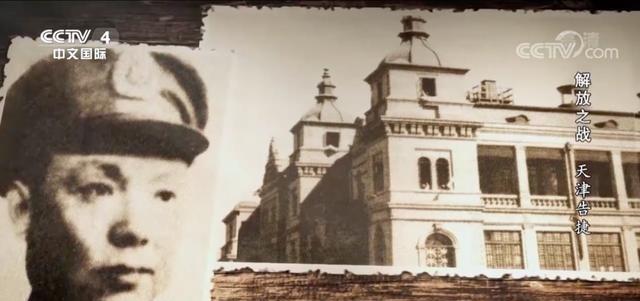

1959年陈长捷被特赦后,周恩来问他有什么愿望,他表示希望可以回到上海和妻子团聚。不料,10年后,陈长捷在上海自杀…… 1959年12月4日,新中国成立十周年之际,最高人民法院宣布特赦第一批战犯,陈长捷的名字赫然在列。你想想,从一个阶下囚,突然重获自由,这是多大的命运转折? 获得特赦后,周恩来总理亲自接见了他们。挨个问大家有什么打算和愿望。轮到陈长捷时,这个在战场上叱咤风云的“虎将”,没有提任何关于官职、待遇的要求。他的回答,简单到让人心头一软,他说:“我想回上海,和我的妻子李俪团聚。” 一句话,道尽了十年离索的辛酸和对家庭温情的渴望。在那个瞬间,他不是什么“虎将”,只是一个想家的丈夫。 周总理当场应允,并且很快为他安排了工作——上海市政协文史专员。这个职位,说白了,就是让他安稳度日,写写回忆录,做点文史资料整理工作。工资不低,每月一百元,在当时算是相当优渥的待遇了。 就这样,陈长捷回到了他日思夜想的上海,住进了武康路的一栋小洋楼里,见到了分别十年的妻子李俪。 那应该是他人生中最安稳、最舒心的一段时光。夫妻二人久别重逢,虽然经历了天翻地覆的时代变迁,但总算能关起门来,过自己的小日子。陈长捷每天去政协上班,闲暇时看看书、写写字。妻子李俪出身名门,知书达理,把家里打理得井井有条。两人没有子女,相濡以沫,日子平静得像一汪湖水。 陈长捷的文史资料写得相当有价值。他对自己指挥的天津保卫战毫不避讳,详细记述了当时的兵力部署、作战计划和城破的经过,为后人研究平津战役提供了宝贵的第一手资料。 然而,他可能忘了,历史的浪潮,从来不会因为某个人的平静而停止翻涌。他以为的“上岸”,其实只是短暂地停靠在了一个看似安全的孤岛上。 这场风暴的名字,我们都知道。最初,陈长捷这样的“旧时代人物”,似乎还不是风暴的中心。但随着运动的不断升级,“牛鬼蛇神”的帽子开始满天飞。他那“前国民党高级将领”、“顽固战犯”的身份,就像一个烙印,再次被狠狠地刻在了他的额头上。 平静的生活被彻底打碎。红卫兵开始冲进他家,抄家、批斗。墙上所有带点“旧”色彩的字画、摆设,全被砸烂。他们珍藏的书籍被付之一炬。夫妻俩被赶出舒适的洋楼,挤进一间狭小阴暗的破屋。 这些质问,对陈长捷来说,是何等的讽刺。十年的改造,国家的特赦,周总理的关怀,似乎都在这一刻化为泡影。他已经认了“历史的罪”,也接受了改造和人民的审判,换来的,却是新一轮更疯狂的清算。 他的政协专员工作自然是没了,每月一百元的工资也被停发,变成了三十元的生活费。他和妻子李俪,两个年过花甲的老人,就靠着这点微薄的收入,在无尽的惊恐和羞辱中挣扎求生。 1959年,周总理给了他一个希望,一个与家人团聚、安度晚年的承诺。这个承诺,在当时是真诚的。但谁也没想到,仅仅几年后,整个国家的秩序会陷入混乱,连最高领导人的承诺,都可能被时代的狂潮撕得粉碎。 1968年的春天,上海依然阴冷。在那个“清理阶级队伍”运动愈演愈烈的时期,陈长捷和他妻子李俪的处境雪上加霜。他们明白,等待他们的,将是更加残酷的斗争和无尽的折磨。 最终,他们选择了一起离开这个世界。在一个深夜,这对饱经风霜的夫妇,在他们那间狭小的屋子里,打开了煤气阀门。 从1959年满怀希望地回到上海,到1968年绝望地离开人世,不到十年。标题里的“10年后”,是一个约数,但这份悲剧的沉重,却无比精确。 一个人的命运,在历史的洪流面前,是如此的脆弱不堪。 陈长捷的故事,是一个巨大的悲剧。他不是死于战场,而是死于和平年代的一场内部浩劫。他躲过了枪林弹雨,却没有躲过人心的风暴。 但陈长捷的故事,就像一记警钟,时刻提醒着我们: 第一,历史的承诺和个体的善意,需要一个稳定、理性的社会环境来保障。 如果没有法治作为基石,任何口头的保证都可能是一张空头支票。 第二,我们必须警惕任何形式的极端主义和群体狂热。 当一种思想变得偏执,开始用简单的标签去划分“我们”和“他们”时,悲剧的种子就已经埋下。陈长捷的悲剧,根源就在于他被贴上了一个无法撕下的“敌人”标签。 第三,反思历史,不是为了延续仇恨,而是为了避免重蹈覆辙。 了解陈长捷们的故事,能让我们更深刻地理解和平与安定的来之不易,更懂得理性和宽容的可贵。