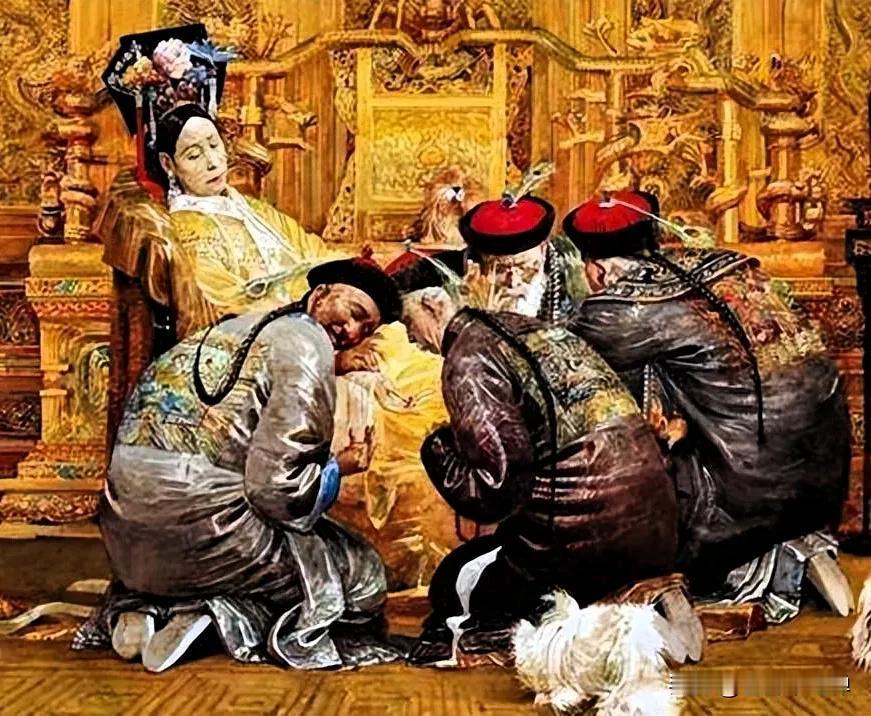

1980年,山西杨大爷拿着2根金条来到银行,说想把金子换成钱!工作人员看了金条后大吃一惊,但表面强装淡定,实际暗地里已经悄悄地报了警。这是怎么回事? 张通儒这人出生在华州下邽地方,是唐朝官员张仁愿的孙子。早年间,他就进了安禄山的幕府,跟平洌、李廷坚、李史鱼、独孤问俗这些人一块儿干事儿,高尚管书记,严庄管账本。安禄山还没反的时候,张通儒已经在里头帮忙谋划,地位不低。755年,安禄山从范阳起兵叛乱,张通儒跟着大军往南打,很快就拿下洛阳,接着直奔长安。叛军占了长安,安禄山自个儿当皇帝,封张通儒当柱国魏国公,让他当西京留守,管着那一片儿的军政事儿。张通儒在那时候负责守城,收刮了不少金银,熔成金铤,刻上自个儿的名字,当成贡品储备起来。 757年,唐军开始反扑,仆固怀恩带着回纥兵把叛军的精锐骑兵打败了。张通儒赶紧带着剩下的兵马撤出长安,跑到陕郡去守。安禄山死后,安庆绪接班,张通儒还继续给叛军卖命。761年,叛军又吃败仗,张通儒在乱战里丢了命。他的那些财富,很多就这么埋在土里,没人知道。史书上说,张通儒是安史之乱里的关键人物,帮着叛军干了不少事儿,导致唐朝大乱,百姓遭罪。他不是啥正面角色,就是个叛将,跟着安禄山搅和了八年多,死了也没啥好名声留下来。 这些金铤的发现,得从上世纪70年代末说起。山西平鲁山区雨水多,山体容易滑坡,杨大爷上山砍柴,无意中找到个山洞,里头有不少金条,每块重一斤左右。他捡了几个,看见上头刻着“柱国魏国公臣张通儒进”,没多想,就觉得能换钱改善日子。1980年,杨大爷挑了两根,跑到镇上银行去兑换。银行职员一看金条,认出刻字是古董风格,不是普通金子,马上觉得这东西来路不对,可能是文物。 职员没声张,先稳住杨大爷,说要检查成色,让他等着。转头就给警方打了电话,报告疑似文物。警察很快就来了,问杨大爷金条哪儿来的,他说砍柴挖到的。专家一鉴定,这些金条是唐代安史之乱时期的遗物,属于叛军张通儒的财富。金条上头的字,证明了张通儒在叛军里的地位,也填补了史书上的一些空白。银行这么做,是因为那时候国家对文物保护抓得紧,地下出土的东西归国家,个人不能私卖。杨大爷不知道这些规矩,以为挖到就是自己的,结果闹出这么一出。 警方把杨大爷带去问话,他交代了山洞位置。考古队过去一挖,找到更多金条,总重好几百斤。全都上缴给了国家文物部门。专家研究后,确认这些金铤是安史之乱叛军藏的,年代从756年到761年之间。部分金条进了山西博物馆,供人研究和展览,剩下的存库。杨大爷没换到钱,还接受了教育,明白地下文物不能私藏。这事儿在当地传开,让大家知道文物保护的重要性,国家也加强了相关巡查。 从历史角度看,这批金铤见证了安史之乱的乱象。张通儒作为叛将,搜刮财富藏起来,本想以后用,结果自己死了,东西埋了上千年。杨大爷的发现,无意中把这段历史挖出来,让人看到叛军怎么祸害国家。改革开放初期,国家忙着经济建设,这事儿提醒大家,文化遗产也得管好。杨大爷虽说没得好处,但他的事儿推动了文物法的执行,后来政策慢慢加了奖励条款,虽然他没赶上。 这金条的事儿,不光是挖宝那么简单。它牵扯到法律、历史和民生。杨大爷一个农民,想换钱过日子,碰上文物规矩,吃了亏。国家收走是对的,保护历史不能松懈,但对发现者得有点说法,不然谁还上交?现在看,这平衡挺难的。事件后,考古队在周边多挖了些东西,丰富了唐史研究。张通儒的财富,本是叛军抢来的,现在成了国家财产,也算回到了正道上。 杨大爷后来继续务农,没再沾这类事儿。金条在博物馆里,成了教育材料,让人了解安史之乱的危害。张通儒这人,在史书里就是个反面例子,帮着安禄山打天下,害得唐朝衰落。他死后,财富散失,剩这些金铤证明他的存在。这发现,对历史研究有价值,证实了叛军藏宝的说法,也让普通人接触到千年往事。 整个事件,反映出80年代农村信息闭塞,农民对文物的认识不足。杨大爷不是坏人,就是没这意识。国家处理时,按法办事,没给奖励,显得有点生硬。但那时候经济刚起步,文物管理粗放,能理解。后来,政策完善了,发现者能得奖金,鼓励上交。这事儿成了案例,用来宣传文物归公的原则,避免私卖毁坏历史。 想想看,杨大爷挖到金条,本是惊喜,结果成麻烦。张通儒的野心,换来一堆埋土里的金子。历史就这样循环,教人别贪心。安史之乱毁了唐朝盛世,这金铤就是证据。事件后,当地加强了山区的文物勘探,防止类似东西流失。杨大爷的经历,让大家讨论起个人权益和国家利益的平衡,挺有意思的。