1853年,慈禧父亲去世,16岁的她扶柩回乡,遇冷眼无数。岂料,路过清河县,知县差役送来200两白银。但没多久,知县又说:送错了!

咸丰三年的夏天,运河边的柳树蔫头耷脑,蝉鸣声裹着热浪扑向一艘缓慢北上的乌篷船,船头挂着白幡,16岁的叶赫那拉·杏贞,也就是后来的慈禧太后,正扶着父亲的灵柩,指甲掐进木板的缝隙里。

她的父亲惠征刚死在江苏镇江,生前是安徽宁池太广道道台,四品官衔在太平军的铁蹄下碎成了笑话。

这位道台大人没扛住太平军的攻势,丢下芜湖百姓逃到镇江,结果被朝廷革职查办,活活吓死在病榻上。

灵柩从镇江启程时,家里连雇船的钱都凑不齐,沿途官吏避之不及,生怕沾上“逃官家属”的晦气。

船行至清河县码头,慈禧攥着母亲富察氏的手,盘算着剩下的铜板够不够买几刀纸钱,父亲死得不体面,葬礼寒酸得连抬棺人都请不起,路上还有人朝灵柩吐唾沫。

偏偏这时候,一个衙役捧着红绸包裹的匣子跑来,说是知县吴棠送的“奠仪”,打开一看,白花花的二百两纹银闪着光,够全家半年的嚼用。

母女俩愣在原地,惠征生前不过是个落魄道台,哪来这么大面子?慈禧咬着嘴唇写下谢帖,心里却打鼓:这钱怕是送错了。

吴棠确实送错了,他原本要资助一位姓刘的同乡好友办丧事,谁知两具棺木同一天停靠码头,衙役眼花认错了幡旗。

得知银子进了叶赫那拉家,吴棠气得摔了茶盏:“那是我攒了半年的俸禄!”

差役连滚带爬要去讨回,师爷一把拽住他袖子:“大人,礼送出去哪有收回的道理?惠征虽死了,可他闺女是旗人,保不齐哪天选秀进宫。”

吴棠盯着师爷看了半晌,突然抓起蜡烛纸钱冲出门:“备轿!去码头!”

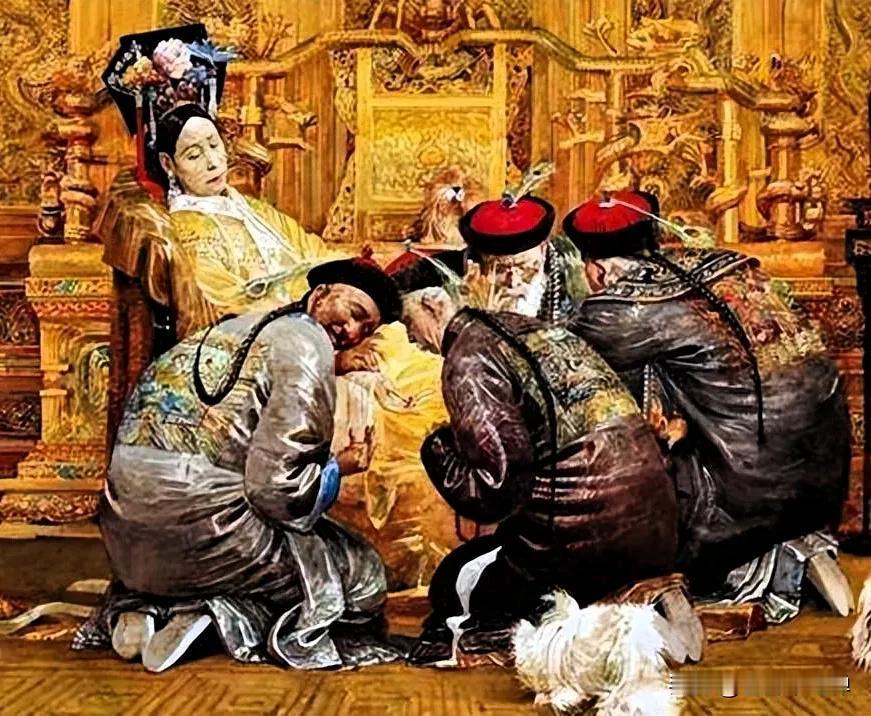

慈禧正把银子原样包好,等着县衙来人讨要,却见一顶青布小轿匆匆赶来,吴棠下轿便跪在惠征灵前磕头,烧纸钱的动作比亲儿子还虔诚。

他绝口不提银两的事,反倒安慰富察氏:“道台大人为国操劳,下官略尽心意。”

慈禧站在阴影里,眼泪砸在船板上,她后来回忆这一幕时说:“那二百两是救命的炭,吴棠是雪夜里唯一肯递炭的人。”

这场误打误撞的慷慨,改变了两个人的命运,慈禧带着银子安葬父亲,次年选秀入宫,从兰贵人一路爬到西太后。

吴棠从七品知县被提拔为四川总督,成了封疆大吏,野史说慈禧曾问吴棠当年是否真送错了钱,老臣伏地一笑:“奴才那会儿就算准了娘娘是凤凰命。”

真假已难考证,但历史总爱开这种玩笑,胆小如鼠的惠征因逃命遗臭万年,胆小怕事的吴棠却因“错送”的二百两名垂青史。

回头看这段公案,最耐人寻味的不是阴差阳错,而是人性在权力天平上的重量,师爷劝吴棠时说的“旗人女子可能飞黄腾达”,道尽了清朝官场的生存逻辑,押注潜在的权力者比计较眼前得失更重要。

吴棠若非要回那二百两,等来的恐怕不是平步青云,而是西太后秋后算账的懿旨。

慈禧晚年对身边人说:“人落魄时,给碗凉水都是恩情。”这话听着慈悲,却藏着锋刃,她记得每一份雪中送炭,更记得每一记落井下石。

运河边的这场戏码,像极了晚清官场的缩影,惠征的灵柩漂在1853年的烈日下,没人能预见扶柩的少女将来会执掌中国半个世纪。

但总有聪明人愿意在微末时下注,哪怕只是赌一枚铜板,吴棠的师爷未必真会看相,但他深谙一个道理:乱世里,对失势者留一线善缘,或许就是给未来的自己留一条生路。

用户10xxx91

太平军?

ll7

野史千万别当真

zhanghegang 回复 无夕覃春铬 08-05 16:02

可是世人大都会落井下石!

无夕覃春铬 回复 08-05 15:18

但他告诉我们一个道理,人,绝对不要落井下石。

用户86xxx32

惠征死时慈禧已入宫

酒醉的探戈

野史笑话。

徐老大

说得对!