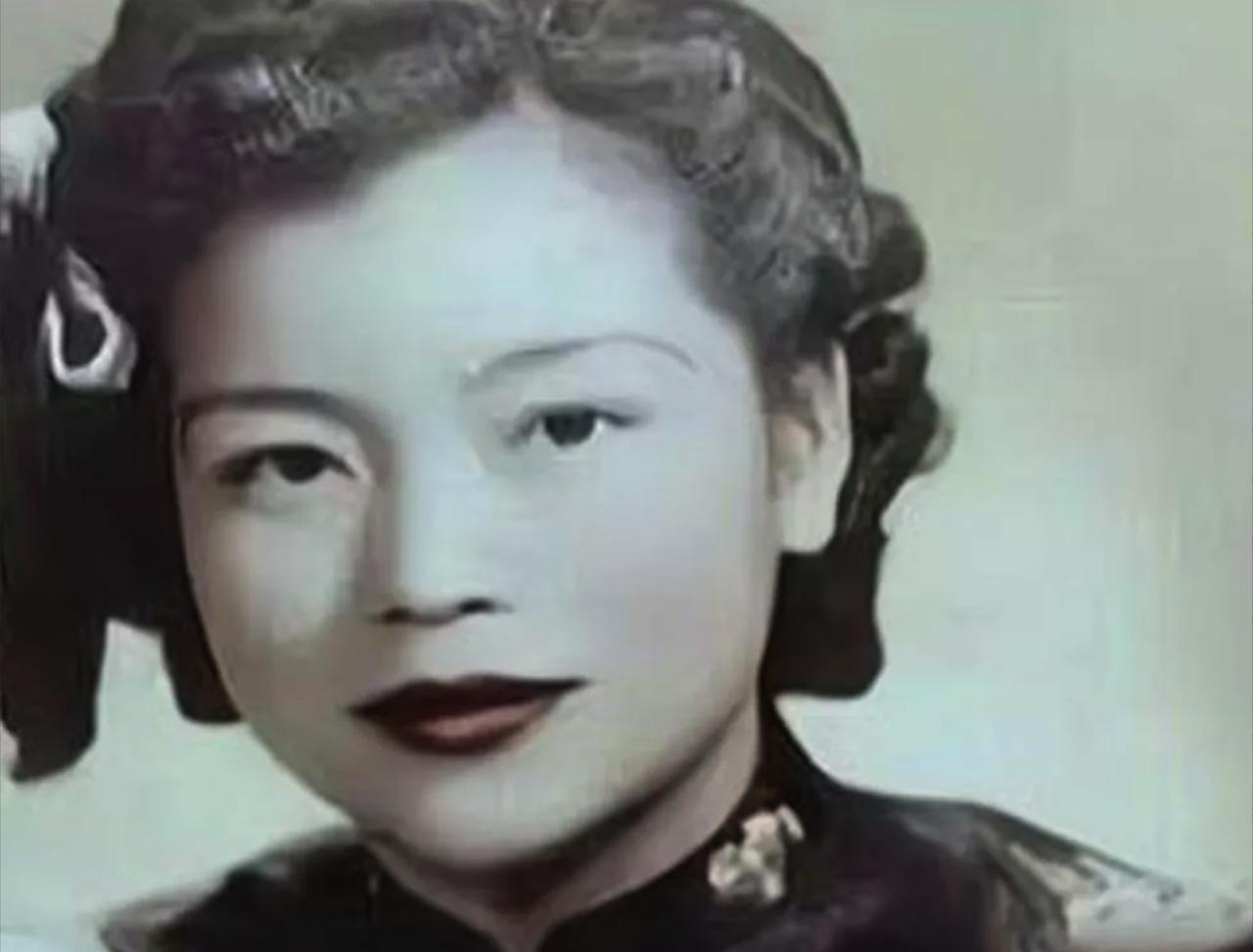

1950年,蔡若曙听说丈夫黄维还活着,当即决定回大陆。可等她弄明白黄维的情况,心又沉了下去——黄维在牢里一门心思研究永动机,就是不配合改造。 1976年3月12日凌晨,蔡若曙晕乎乎地走在北京街上。她从口袋里摸出安眠药瓶,想了结这一切。 忽然,身后传来自行车铃铛声。这声音让她想起刚结婚时,黄维天天骑车送她上班的样子。 她轻轻喊了声“伯韬……”,转过头,却只有自己的影子在晃。 这时候,她身后的四个孩子正在抢着买爆米花。小女儿黄慧不小心摔了一跤,膝盖擦破了皮,流出血来,哭着喊“妈妈,疼……” 蔡若曙这才回过神,赶紧扯下蕾丝手帕捂在女儿伤口上,这才发现手帕早就被眼泪湿透了。 台湾突然停发了黄维的抚恤金,蔡若曙只得将仅有的金镯当掉,换来的二十港币攥在手里,轻飘飘的,却压得她喘不过气——曾经的司令官夫人,如今连房租都快交不起了。 在上海图书馆谋生的日子里,蔡若曙常抱着旧书爬上木梯,指尖抚过黄维最爱的《资治通鉴》泛黄书脊,思念像书页里的尘埃,无声飘落。 1956年,蔡若曙第一次被允许去看黄维。在接见室里,黄维胡子拉碴的,但还是挺着腰杆坐得笔直,像在部队里一样。 他看见蔡若曙,说:“若曙,你瘦了。” “伯韬,孩子们都考上大学了。”蔡若曙拿出全家福。黄维盯着照片背面写的“黄新金陵大学”“黄理浙江大学”。 等蔡若曙补充说“他们用的是政府助学金”,黄维“啪”地一拍桌子站起来,大声吼道:“我黄维的儿子,怎么能靠共产党的钱!” 接见室的铁门“哐当”一声关上时,蔡若曙听见丈夫在里面喊:“让他们退学!” 功德林的车间里,黄维对着齿轮反复测量,管教老李看着满地设计图无奈摇头——三个月前,金源所长特批了他的研究计划,可这“永动机”,早已成了困住他的执念。 1968年的一个雨夜,黄维的“永动机”模型终于装好了。整个车间挤满了战犯和管教。 “启动!”黄维手抖着按下开关。齿轮转了三圈,停了。 车间里安安静静的。金源轻轻鼓了鼓掌,说:“黄老,这是第606次试验,比西药606还多一次。” 黄维听了,突然捂住脸哭起来。这是他被俘二十年来头一次掉眼泪。 1959年12月4日,蔡若曙守在收音机旁,手心全是汗。播音员念完第一批特赦名单,没听到黄维的名字。 她手抖着拨通功德林的电话,刚问“请问黄维……”,电话就断了。 她抓起安眠药瓶冲进图书馆书库,还好昏迷前被同事发现了。 抢救室里,医生拿着洗胃报告叹气:“蔡女士,你吞了整整一瓶药。” 之后二十年,蔡若曙床头一直放着六份特赦名单。1975年3月21日,第七批特赦名单里终于有了“黄维”两个字。 可那时蔡若曙正在医院做电休克治疗。护士举着报纸冲进病房:“蔡老师,黄老出来了!” 蔡若曙却蜷在床上,眼神发直地盯着天花板,脑子里全是1965年黄维在接见室吼的话:“你再劝我放弃研究,就别再来了!” 黄维出狱后,心思仍在实验室里。蔡若曙站在门口轻声说:“伯韬,小慧明天结婚。”他头也没抬:“知道了,你去吧。” 桌上烫金的请柬上,“黄慧婿王建国”几个字,像针一样扎进她眼里。 “这是孩子们唯一的婚礼……”她的声音带着哭腔。 黄维猛地转过身,说道:“你懂什么!我在研究重力储能,这是能改变人类能源历史的大事!” 他抓起一份学术报告扔过来,纸边划到蔡若曙的脸,留下一道血印。 “你走,别耽误我做实验。”黄维重新戴上手套,显微镜的光照在他脸上,映出奇怪的影子。 蔡若曙跳进护城河的那一刻,想起1929年在南京,黄维穿着笔挺的军装,单膝跪地说:“若曙,嫁给我吧。” 也想起1948年分开时,他在码头上大喊:“等我回来!” 河水漫过头顶,她终于清楚,那个在功德林研究永动机的男人,早就不是当年那个热血青年了。 三天后,黄维在实验室接到电话:“黄老,蔡女士……走了。” 他慢慢脱下白大褂,从抽屉最里面拿出个铁皮盒,里面是蔡若曙每次来看他时带的桂花糖。 糖纸都黄了,还带着点香味。他剥开一颗放进嘴里,甜丝丝的,还有点苦,像二十年来没流过的眼泪的味道。 蔡若曙的葬礼很冷清,只有上海图书馆的同事和几个孩子来了。 黄维站在远处的梧桐树下,看着棺材慢慢放进土里。一阵风吹过,他怀里的永动机设计图被吹跑了,在空中飘着。 远处教堂的钟声响了,他忽然想起1956年春天,蔡若曙在接见室说的最后一句话:“伯韬,我等你回家。” 这场等了二十七年的等待,最后就这么结束了。1989年,黄维去世。 遗嘱里写着:“把我和若曙合葬,墓碑上只刻‘夫妻’两个字。” 而他研究了一辈子的永动机模型,现在还放在中国革命军事博物馆的展柜里,悄悄诉说着那个时代的荒唐和悲凉。