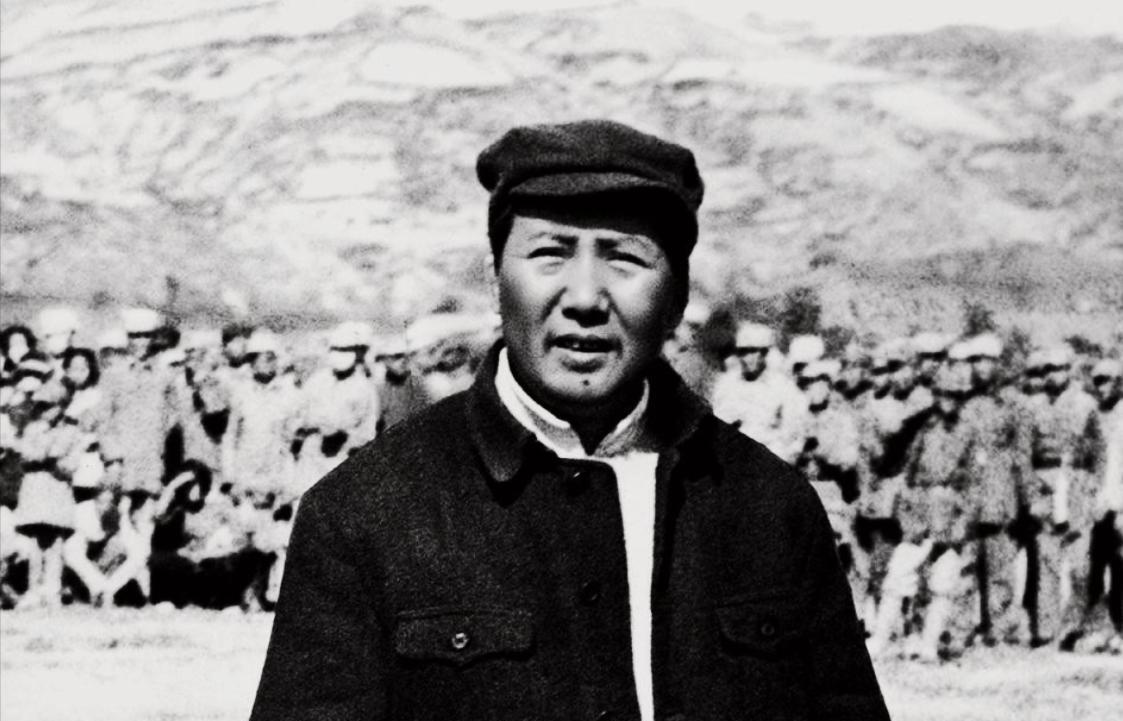

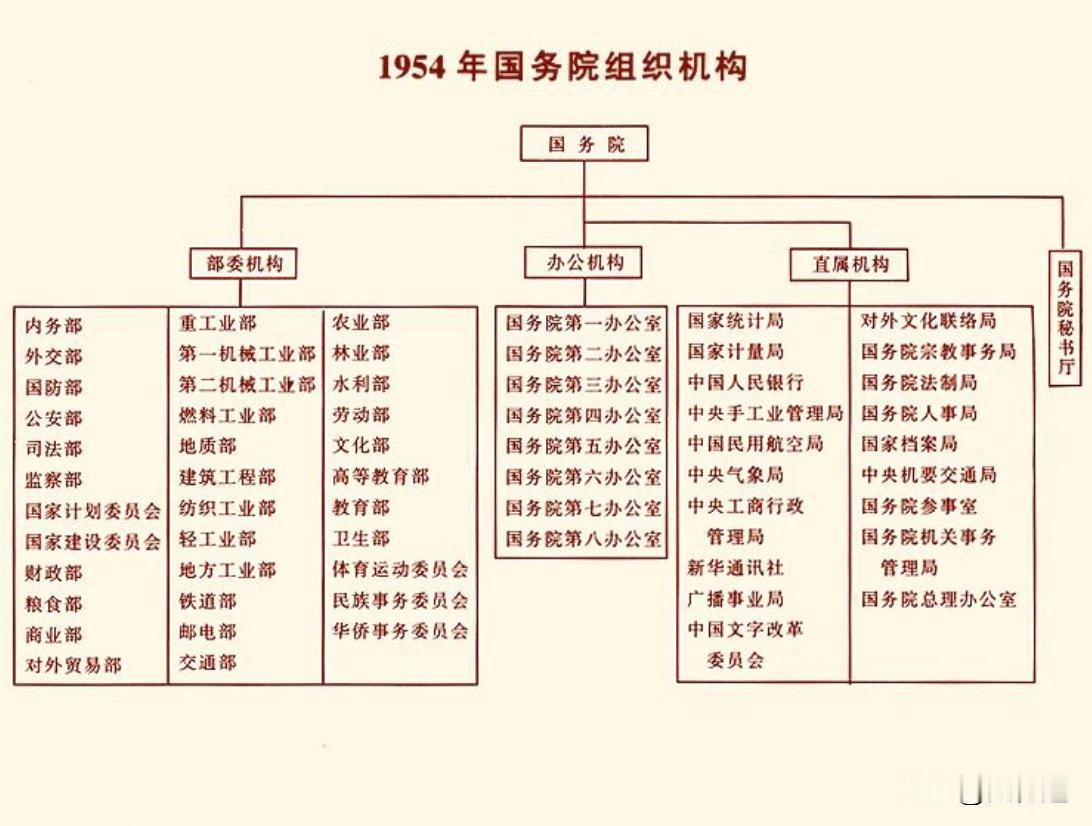

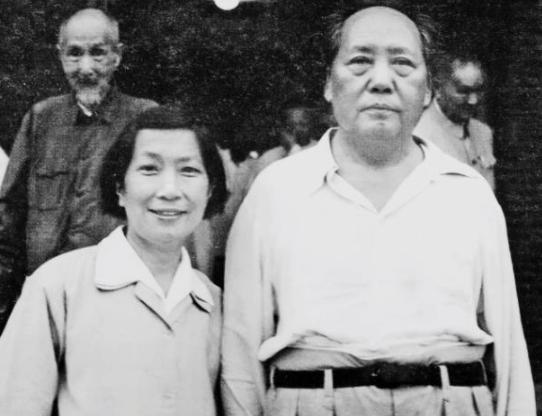

一张看了让人泪目的老照片,老人家为了国家富强、人民幸福操碎了心! 1975年秋天的北京,空气有点沉。中南海的游泳池边,灯光依旧亮着,只不过那个曾经一身戎装、纵论风云的老人,坐在椅子上已经很少开口。 他的病越来越重,眼睛看不清,牙齿掉得差不多了,文件念给他听,他也得歪着头使劲听。 他知道,时间不多了。 可他还不打算放手。 国家这摊事,几十年攥在手里,说放就放?他不信人家比自己看得清楚,也不放心交到谁手里。 那个时候,很多人觉得国家局势快撑不住了。 经济不行,秩序乱套,谁都累了。就连底层的工人、社员都在嘀咕:“啥时候能过几天踏实日子?”周恩来病得不轻,基本上在医院里断断续续治疗。 于是,毛决定把邓重新拉回来。 这个决定,最开始是实用的。邓做事麻利,执行力强,说话办事都利落。 过去管工业、管后勤,他出成绩了。 毛要的就是这个人能“整顿”,把乱糟糟的摊子先捋一捋。于是,在1975年,邓就这么复出了。短短几个月,中央调子变了,整风整纪,开大会、订计划,国务院干事的人气也慢慢恢复了。 老百姓也觉出点门道,觉得可能真要变天了。 可变着变着,毛开始觉得不对劲。 于是他想到了华国锋。这个人老实,没根基,跟四人帮不搭界,也从不张扬。 毛说他“厚重少文”,就是那种“提一句,能办事”的类型。 有人说他水平不高,毛反倒说:“我就要这个水平低的。”他看重的不是能力,而是可控性。 毛决定让华国锋接任国务院代总理。这是他最后一笔重大人事安排。 就在政治调度还在进行时,周恩来病情急转直下。 毛接到报告时,面色难看,一言不发。周去世那天,他整夜没睡,第二天工作人员读讣告的时候,他眼睛里掉下两滴泪。 那是他一生中极少的流泪时刻。 他不能去参加追悼会,身体不允许,他只能一个人躺着,听着悼词,一遍又一遍。 周走了之后,他情绪明显低落。 原本还偶尔翻书、听汇报的他,现在话更少了。他不爱讲话,但他还在看文件。每天都要工作人员扶他坐起来,哪怕鼻子插着管子,手打着点滴,也要听几段最新的材料。 1976年7月,唐山地震。毛知道这件事之后,沉默良久,叫秘书来下命令:军队、医疗、技术队伍,立刻出发,不惜一切抢救。 他嘴里没多说,眼圈却红了。 再往后,陨石雨的新闻传到耳边,他居然要求起身看天。 他自己说了一句:“这是自然现象。”看似轻描淡写,听的人都知道,他心里翻江倒海。 他开始频繁回忆。 讲过去在陕北骑马、讲延安时期的干部大会、讲和周恩来起草宪法的夜晚。 照片也拿出来反复看。他最喜欢一张,是自己站在台上给120师讲形势,风吹着领口翻起,下面是一群认真听讲的战士。 他对护士说:“那个时候,有劲。” 他确实想回韶山,他向政治局提过,想回家乡休养,最好能落叶归根。 政治局劝住了,说路太远,身体扛不住。他没争,叹了口气,转过头去不再讲话。 到了九月,生命已进入倒计时。 他还在要书看。有一次他嘴里模模糊糊说着“三”字,护士不明白,反复猜,最后才知道他想看的是日本首相三木武夫的材料。 找来后,他点了点头,翻了几页就又昏过去了。 9月9日凌晨,毛泽东逝世。 去世前不到九小时,他还坚持看完了一个简报。 身上插着导管,鼻里插着管子,胸口绑着心电仪,文件是由别人捧在眼前给他看的。 他的生命最后,几乎全靠意志在支撑。 那一天,人民大会堂挤满了人,万人送别,红旗下飘着的不是胜利的喜悦,而是一种说不清的沉重。 法国巴黎的街头有人举着毛语录在雨中哀悼,斯德哥尔摩点起火把,一群异国人唱着中文歌曲。 一个人走了,一个时代也随之缓缓合上了门。

用户16xxx20

毛主席为人民操碎了心。

HE

真是不忍心看到一位老人这样

重生

[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]