还记得"做人别太CNN"这个梗不?

那会这话在网上传得那叫一个热闹,背后其实藏着个挺叫人吃惊的套路。

自打20世纪50年代苏联被贴上"邪恶帝国"的标签到21世纪20年代中国被安上"威权威胁"的名号整整70年,西方媒体竟然还在用一模一样的剧本,换个主角,剧情就直接照抄,连台词都不带改动一下的。

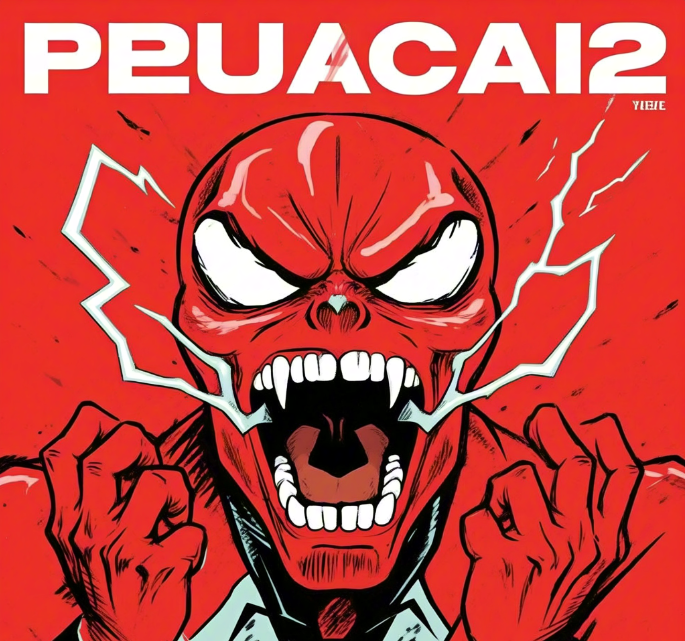

请设想这样一个场景:1953年《时代周刊》封面上的"红色恶魔"与2024年同一本杂志制作的"威权中国",画面构图几乎完全相同,连配色都是红黑对比一个调子,这算什么新闻报道,纯粹是标签工厂的流水线作业罢了。

更玄乎的是,TikTok上"ChinaTravel(中国游)"标签播放量突破10亿了,众多外国博主都发出"太震惊了"的感叹而传统媒体还在翻70年前的旧黄历,英国博主莱特福特只因展现真实中国,订阅者从3万剧增到18万,这"真香画面"打了谁的脸最狠?

处于标签比事实更重要的时代中,究竟是谁在制造"敌人"?

这场跨越70年的标签化游戏,是时候结束了。

标签化这件事还真很讲究技术,西方那些媒体这些年把这玩得十分娴熟,好似开设了专门的"敌人生产车间"一般。

若你去翻阅历史就可以知道,那手段实在没什么差异,1953年《时代周刊》封面的"红色恶魔",其张牙舞爪之态,搭配血红色背景,着实让人从心底发怵,而到了2024年,该杂志搞出个"威权中国"专题其构图、配色以及阴森的视觉效果,与70年前毫无二致,这怎会是巧合,分明就是依样画葫芦罢了。

《纽约时报》将这一套玩法运用得极为精妙,有人专门进行了统计这家"权威媒体"去年其68篇涉华报道中,22篇在阐述外交对抗,18篇在炒作人权相关事宜,8篇在渲染经济威胁,而正面报道则是少之又少,这种选择性聚焦,比电视台选秀节目的剪辑还要精准。

简单来说,他们根本不是在做新闻报道,而是在制造事端以营造某种印象,中国修建地铁时,他们能牵强附会到债务陷阱上;

开展科技创新时,立刻抛出威胁论;

就连熊猫外交都能被歪曲成软实力渗透,这种凡事都往威胁上扯的奇怪逻辑,恐怕连写科幻小说的人都会自叹不如。

更有意思的是背后的文化根源。

西方那套一神教文化传统,天生就喜欢非黑即白、非敌即友的思维模式。

你要么是天使,要么是魔鬼,中间地带?

不存在的。

这种二元对立的认知框架一旦形成,看什么都能找到"威胁"的影子。

当"做人不要太CNN"这个梗在中国网民中爆火的时候,很多人还以为只是个玩笑。

其实这背后反映的是大家对媒体双标的集体吐槽。

CNN可以把中国的防疫措施说成是"威权压制",把美国的同样做法夸成"科学防控",这种睁眼说瞎话的本事,确实让人佩服得五体投地。

你想想当标签比事实更重要的时候,新闻还能叫新闻吗?

这不是信息传播,这是舆论操控。

从"红色恐慌"到"中国威胁",换汤不换药的把戏玩了70年,观众早就看腻了。

不过呢时代变了,游戏规则也在悄悄改变。

TikTok这个平台的出现,直接把传统媒体那套标签化把戏给打了个稀巴烂。

"ChinaTravel(中国游)"这一标签在TikTok上的表现极为出色10亿的播放量是怎样的概念?

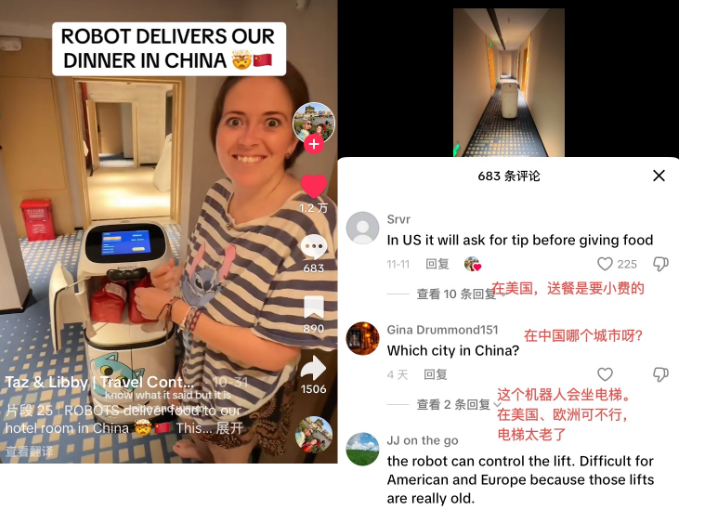

大约全球每8个人中就有1个看过相关视频,这些真实的镜头比任何官方宣传都更具说服力,外国博主们亲眼看到中国高铁的速度、支付宝的便捷、夜市的热闹、机器人送餐的科技感,内心的惊叹难以掩饰。

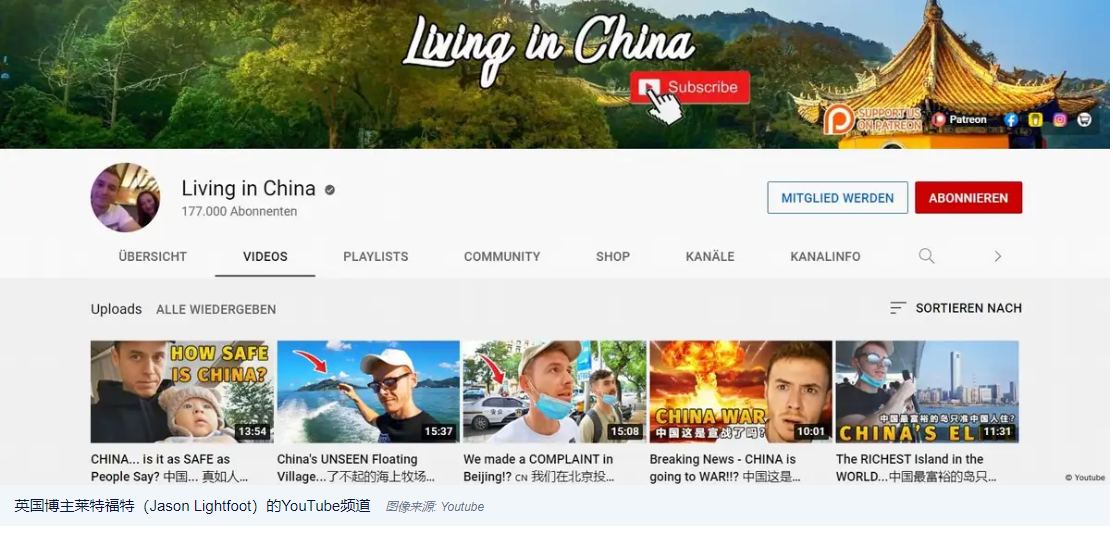

英国博主莱特福特就是个典型例子。这哥们原本就是个普通的旅游爱好者,在YouTube上分享各国见闻,订阅者一直不温不火地维持在3万左右。结果去了趟中国,发了几个"震撼"视频订阅者直接飙升到18万。为啥?因为他展现的中国和BBC报道的完全不是一回事。

以色列博主高佑思更是把这种反差玩到了极致。

这小子专门跑到新疆拍视频,把当地的繁荣景象、民族团结、现代化建设一股脑儿展现出来。

结果呢?

西方媒体立马给他扣上"大外宣"的帽子说他被中国收买了。

可问题是,人家就是实地拍摄,没有摆拍,没有剧本,纯粹的纪实记录,这都能叫宣传?

德国博主雷克的经历更有意思。

这位老兄因为在中国生活多年,对西方媒体的偏见报道实在看不下去,开始在网上"辟谣"。

结果被德国媒体围攻,说他"越过了红线"。

什么红线?

说真话的红线吗?

这种现象背后的逻辑其实很简单。

传统媒体玩的是信息垄断,他们说什么就是什么,观众没有其他渠道验证。

但社交媒体时代不一样了,每个人都可以成为信息源,每台手机都是摄像头,真相变得触手可及。

亲身体验的威力是巨大的。

你可以用文字描述中国如何如何,但当外国博主用镜头记录下北京地铁的准点率、上海外滩的繁华、西安古城的韵味,这种视觉冲击是任何二手信息都无法比拟的。

数据显示,视频内容的可信度比文字报道高出3倍,这就是为什么TikTok能够打破刻板印象。

从长城、熊猫这类传统标识,到高铁、支付宝、共享单车这类现代标识,中国在外国人心中的形象演变速度极为迅速,以往提及中国,老外们或许想到的是落后、封闭、神秘而如今他们看到的是创新、开放、便捷这种认知上的转变,比任何外交努力都更为直接且有效。

当然这种转变也引发了传统媒体的焦虑。

他们费了那么多年功夫建立起来的"中国威胁论"叙事被几个博主的真实记录给轻松瓦解了,这让那些靠偏见吃饭的人情何以堪?

这套标签化机制到底是怎么运作的?

说起来还真有点像麦卡锡主义的现代翻版,连套路都是照搬的。

回头审视20世纪50年代的美国,麦卡锡之流是如何炮制"红色恐慌"的先给苏联戴上"邪恶帝国"的帽子随后将所有与社会主义相关的事情都称作"渗透"最终营造出"不反共即为叛国"的社会氛围,这一系列的行径致使整个美国社会陷入狂热的反共产主义的情绪之中。

当下应对中国基本是此模板的加强版本,BBC那帮人颇为有趣,一方面获取美国国际开发署的资金,另一方面还自称是"独立媒体",去年有内部文件泄露,显示BBC每年从USAID获得约2.3亿美元的"新闻资助",占其总预算近8%,在此情形下,他们还能客观报道中国吗?

资金来源决定报道立场,这是铁律。CNN也是一样,背后的华纳传媒集团跟美国政府关系千丝万缕,军工复合体的广告收入更是大头。你让他们唱衰军备竞争?那不是砸自己饭碗吗?所以"中国威胁论"对这些媒体来说,不光是意识形态立场,更是经济利益考量。

《华盛顿邮报》的表现更是讽刺这家天天喊着要打击"假新闻"的媒体自己制造假信息的本事可一点不含糊。

去年那个"中国气球威胁论",就是他们先炒起来的。

一个普通的气象气球,硬是被说成了"间谍设备",搞得美国民众人心惶惶。

后来事实证明就是个误会,可谁还记得澄清报道?

这一认知偏见的形成机制其实不难理解,心理学中有个称作"确认偏误"的说法简单来讲就是人们更倾向于去相信与自己预先设定立场相符的信息,而对不相符的直接予以忽略,西方的那些媒体正是看准了这种心理上的小弱点,一个劲地灌输负面信息,从而强化既有的偏见。

还有个"可得性启发"效应就是人们对容易回忆起来的信息印象更深刻。

负面新闻天生就比正面消息更有冲击力,更容易被记住。

所以哪怕中国做了99件好事,只要有1件争议,那1件就会被无限放大,99件好事直接被忽略。

回音室效应更是把这种偏见放大到了极致。

在社交媒体算法的推送下,持相同观点的人聚集在一起,互相印证,越来越极端。

你看看推特上那些反华账号,基本都是互相转发,形成了一个封闭的信息循环。

外面的声音进不来,里面的偏见出不去。

皮尤研究中心的调查数据比较具说明性,2019年时,欧美地区对中国持负面看法的比例约为60%,到2023年则直接飙升至75%,而具有讽刺意味的是,这一数字与中国实实在在的发展成就大相径庭,中国经济总量稳居世界第二,科技创新飞速发展,脱贫攻坚全面胜利,绿色发展在全球处于领先地位,每一项都是千真万确的成就?

5000年文明古国,什么风浪没见过?

70年的标签化攻击,对我们来说不过是历史长河中的一朵浪花。

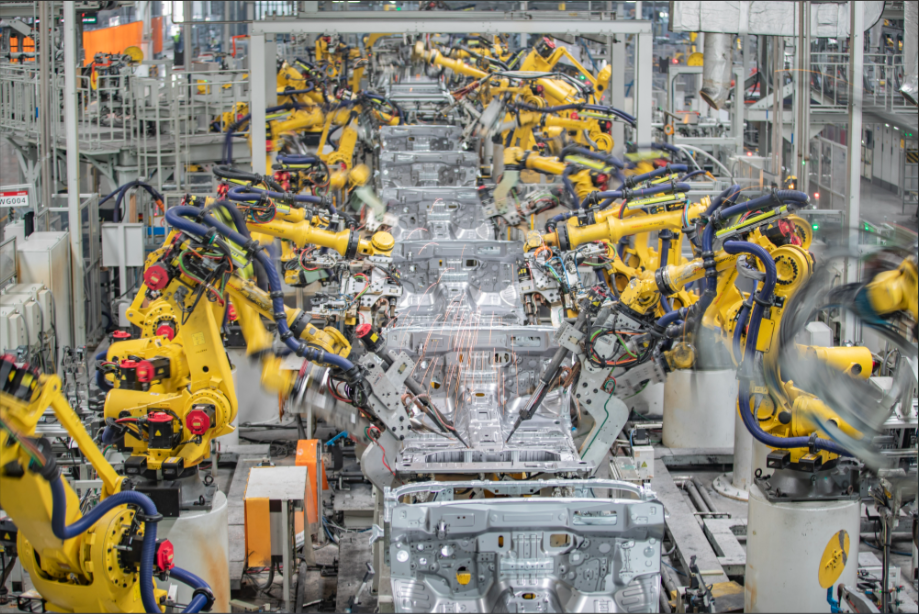

从"东亚病夫"到"世界工厂",从"中国制造"到"中国创造",每一次转身都打破了既有标签,每一次跨越都震撼了世界。

当TikTok上的外国博主都在惊叹中国发展速度的时候,当欧洲年轻人开始学习中文了解中国文化的时候,当"一带一路"朋友圈越来越大的时候,那些还在念着70年前老经的媒体,显得多么可笑和过时。

真实接触终将消解虚假标签,这是历史的必然。

当越来越多的外国人亲眼看到真实的中国,那些靠制造偏见吃饭的媒体,还能蹦跶多久?

短期来看,分化已经开始了。

你注意到没有,最近欧洲媒体的调子明显跟美国不太一样了。

德国《明镜周刊》前段时间还发了篇文章,专门分析中国新能源汽车的技术突破,语气相当客观。

法国《费加罗报》也开始正面报道中国的绿色发展成就。

这种变化可不是偶然的。

简单来说,如果你的技术实力是实实在在的,还硬要昧着良心说谎那就显得很愚蠢,欧洲人虽然跟着美国说了不少反话,但他们心里清楚中国市场和中国技术对他们的重要性,德国的那些汽车巨头,法国的那些奢侈品牌,有哪个敢真正得罪中国?

更重要的是年轻一代的认知转变,Z世代的外国年轻人可不像他们父辈那样容易被传统媒体忽悠。

他们从TikTok、Instagram上看到的中国,跟CNN、BBC描述的完全是两回事。

伦敦政经学院去年做的一个调查表明,在18到25岁的英国年轻人里,对中国抱正面看法的比例达到了42%,比他们父母那一代足足高出20个百分点。

这一代际差异背后所体现的是信息接收方式的根本性转变,老一辈大多依靠传统媒体来了解世界,年轻人则更依靠社交平台以及同龄人的真实分享,当越来越多的外国留学生、背包客、博主亲身感受过中国后,那种"威权恐怖"的刻板印象自然就难以立足。

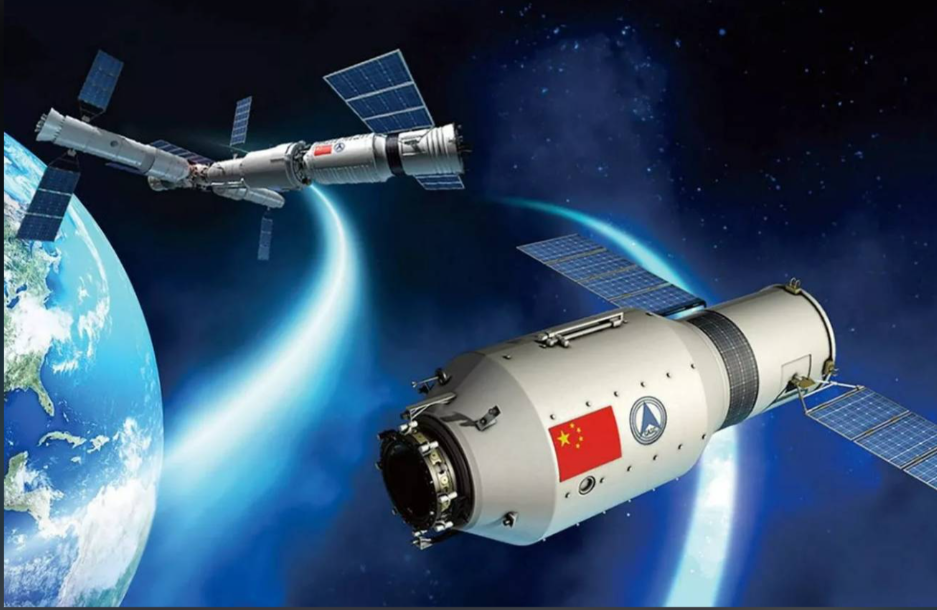

从长远来看,这种趋势更值得关注,技术实力正在重新确定国际话语权的分配规则,过去是媒体声音大的有发言权,如今变为科技更先进的更具说服力,中国的5G技术、人工智能、新能源汽车、数字支付等实实在在可触摸可看见的硬实力,比任何宣传口号都更有效。

你看看马斯克对中国制造的态度转变就知道了。

这位特斯拉CEO以前对中国技术还颇有微词,现在却公开承认中国电动汽车行业的竞争力"令人敬畏"。

连他都得服气,那些还在念着"中国制造=低端代工"老黄历的媒体,是不是该醒醒了?

国际政策制定层面的影响也在显现。

当主流舆论开始承认中国技术实力的时候,政客们继续唱衰中国就显得脱离现实了。

美国虽然嘴上还在喊"竞争",但实际行动上已经开始寻求合作机会了。

气候变化、全球卫生、经济复苏,哪一个领域都离不开中国的参与。

这种务实的转向实际是被现实所逼迫的,美国企图搞"脱钩"结果却发现若没有中国制造和中国市场,自身经济将会遭受重大损失,欧洲想要推行"去风险化",结果却发现中国的新能源技术是其达成碳中和目标的关键所在,理想虽美好,不过现实却很残酷,标签化的叙事根本无法抗衡经济规律。

最具趣味之处在于这变化正持续加速,随着中国科技创新能力不断提升,传统的"威胁论"那类言论愈发缺乏依据,人工智能、量子计算、生物技术、航天探索,中国在各个领域都在快速追赶甚至实现领先,当事实比宣传更具说服力时,那些秉持偏见行事的媒体还能得意多久?

硬实力能改变软环境,技术实现突破会让话语权得到提升,这个道理在当下世界愈发清晰明了,一万句"中国威胁论",比不上一个震撼世界的科技成果实在管用。

从对抗到理解,这条路其实比想象中短不少,当真实体验打破虚假标签时,那认知上的震撼可不是啥理论说教能比得上的。

英国夫妇Taz和Libby的中国之旅就是个完美例子。这对夫妻原先对中国的印象还停留在BBC的那些报道上头,觉着这儿兴许挺"落后"还"封闭"的抵达上海的酒店后,嘿机器人竟然能把外卖送到房间,还会很有礼貌地说"请慢用",两人当场就懵了,在TikTok上发视频说:"我们在伦敦都没见过这么先进的服务,这还是我们印象中的中国吗?"

每一天都有这样的"真香时刻",德国工程师参观中国高铁制造基地后,不禁表示"我们以前小看了中国的技术实力";

美国大学生体验移动支付后,嘀咕着"为何我们还得使用现金和信用卡";

日本游客试用共享单车后,满是羡慕地说"这类便民服务还真挺有人情味。

中华文化的兼容并包在这些交流中清晰展现,我们从未要求外国朋友必须认同中国的所有事情,但我们欢迎他们来了解真实的中国,"和而不同"这一古老智慧,在当下世界十分难得,与之对比,那种非黑即白的标签化想法,是多么狭隘和陈旧。

民间交流之力常超乎想象,若官方外交遇僵局,普通百姓间之理解与友谊便悄然搭起桥梁,每一位在中国留有美好回忆之外国朋友,皆为极佳"文化大使";

每一段真实记录中国发展之视频,皆为对偏见之有力回击。

这让人想起一个根本问题:标签化到底是人类认知的天然局限,还是被人为操控的结果?

当机器人都能温暖地为客人服务的时候,我们还需要抱着70年前的冷战思维吗?

当年轻人都在通过短视频了解彼此文化的时候,那些古董级的偏见叙事还有存在的意义吗?

真正的文化自信从来不是靠反击标签获得的,而是通过超越标签实现的。

我们不需要向任何人证明什么,只需要做好自己的事情,保持开放的心态,让事实自己说话。

当中国的发展成就足够耀眼的时候,任何恶意的标签都会显得苍白无力。

70年的标签化攻击,最终败给了一群拿着手机的外国博主。

这个结果既在意料之外,又在情理之中。

因为真相总是比谎言更有生命力,体验总是比传说更有说服力。

标签会过时,偏见会消散,但文明的魅力永恒。

当TikTok上的外国博主都在惊叹"太震撼了"的时候当越来越多的年轻人开始用自己的眼睛看世界的时候,也许我们真的该告别那个标签化的时代了。

从"邪恶帝国"到"威权中国",这70年的标签进化史即将翻篇。

下一章的中国故事,将由真实的交流和理解来书写。

#西方媒体 #TikTok #BBC #深度分析 #真相大白 #外国博主在中国 #中美关系 #媒体偏见 #文化交流 #认知偏见

#国际关系 #传播学 #舆论研究 #中西方差异 #社交媒体革命 #话语权 #文化认同 #理性分析##深度好文 #国际视野 #文化思考 ##媒体解读 #时事分析 #独家观点#

声明:本文内容 90%以上基于自己原创,少量素材借助 AI辅助,但是所有内容都经过自己严格审核和复核。图片素材全部都是来源真实素材或者 AI原创。文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。