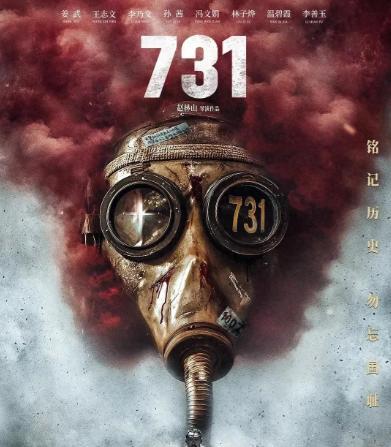

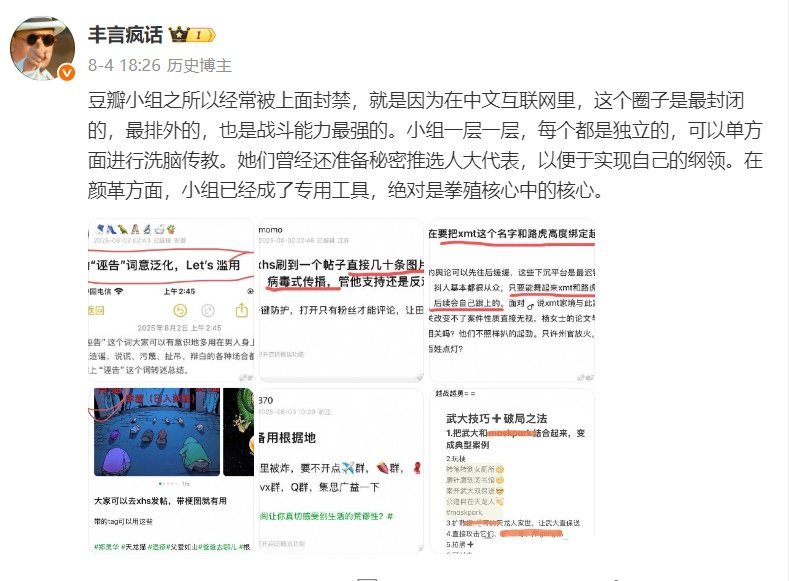

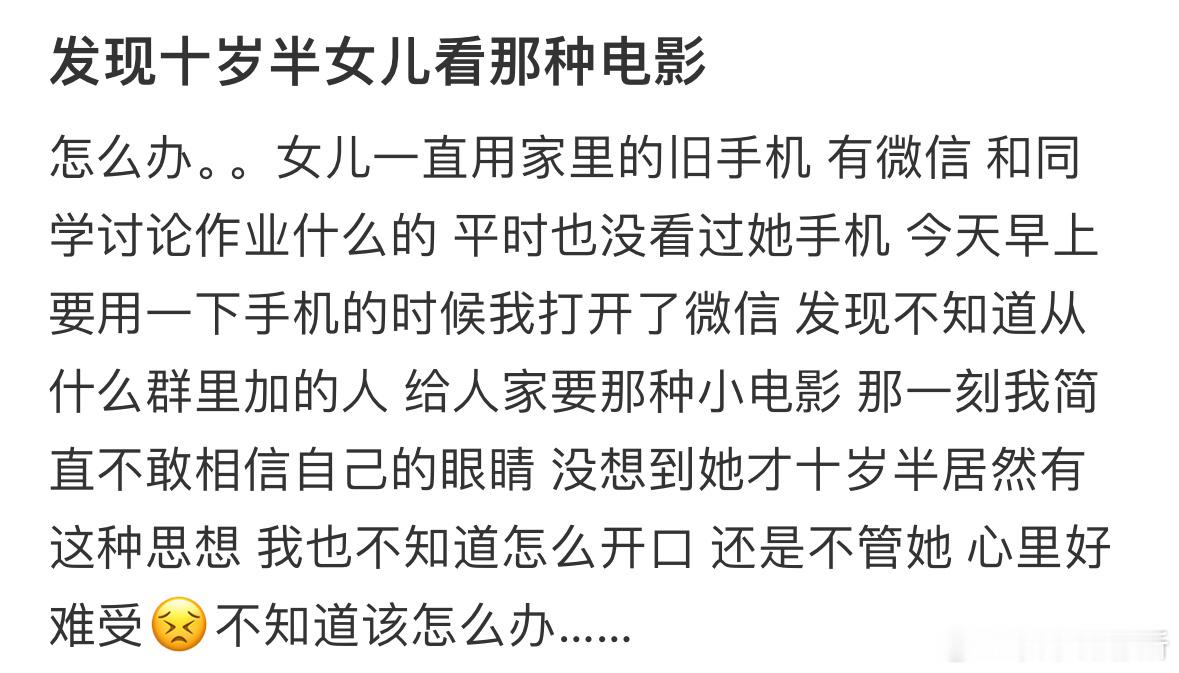

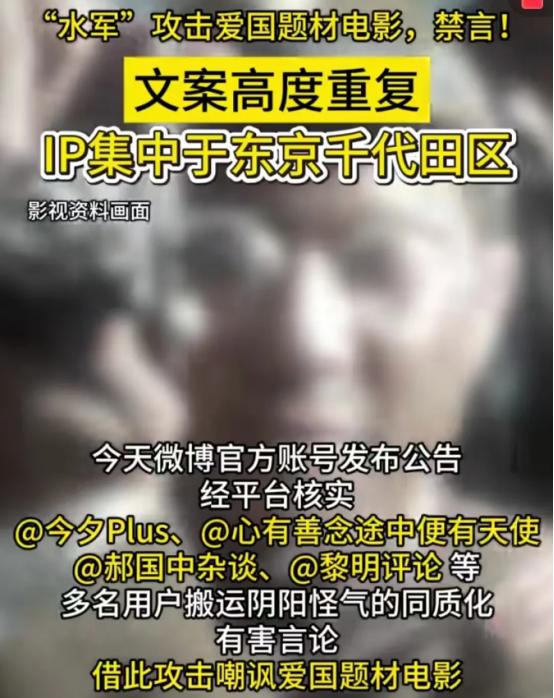

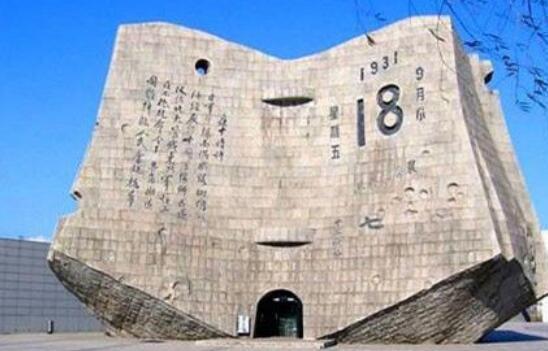

《731》定档9·18!500万人等待的血泪真相,王志文片场崩溃 电影《731》官宣定档9月18日,一时间掀起了观众情绪的波涛,这个日子并不是随便挑的,它正是1931年“九一八事变”的纪念日,一个中国人不该也不能忘却的时间节点。 把这部以揭露日本731部队暴行为核心的影片放在这天上映,导演赵林山显然不是只想讲一个历史故事,而是在做一次主动的“历史逆行”。 当遗忘成为普遍,记忆本身就成了最有力的反抗,这是一种姿态,更是一种宣言:我们还记得,我们还在讲。 但《731》的存在远比一部定档电影复杂,它不仅仅是对历史的一次回顾,更是关于“如何讲历史”的一次公共辩论。 从十几万人举报“画面太血腥”到日本右翼攻击影片“失实”,再到台媒质疑影片可能影响中日关系,这部电影显然触碰了多个社会神经。 可正是这种反应,反过来印证了电影存在的必要性,赵林山导演一再强调:““不是抗日神剧,而是反战纪录”。 他的拍摄手法不是刻意制造视觉冲击,而是基于史料考证后的沉痛还原,从哈尔滨731遗址1:1复刻的焚尸炉到墙上小孩的划痕、染血的白大褂,这些场景不是“特效”,是“铁证”。 比起视觉呈现的残酷,更打动人心的是演员在片场的真实反应,王志文拍完瘫坐半小时站不起来,姜武为角色瘦得脱相,王俊凯因毒气室场景呕吐。 这不是演技,这是“人在证物之中”的本能反应,当代观众习惯了对“真实”的怀疑,但《731》这类作品提醒我们,有些历史不需要戏剧化,它本身就令人窒息。 也正因如此,电影中的细节成了冲破理智防线的关键,有观众说:“真正让人破防的,不是解剖镜头,而是饭盒里没动的窝窝头”。 这些沉默的物证比任何旁白更具冲击力,电影用的是“记录暴行”,但呈现的却是“人性的崩塌”。 而这正是课本难以还原、又极其必要的一部分,比如山东聊城20万人死于细菌战、3000多中国人被活体实验,这些数字在教科书里只是一行字,但在银幕上却是肉眼可见、体感可触的苦难现场。 影片之所以引发如此多层次的争议,原因之一是它站在了“文化输出”与“历史主权”的交界点上,导演坚持将拷贝送往联合国总部,日本投资方连夜补资表态“这段历史不该被遗忘”。 这种跨国界的共识本身就说明,《731》已经不再是某个国家的情绪宣泄,而是关于“记忆权”的全球讨论,它是中国讲给世界的故事,也是一部揭开文明阴影的档案。 很多人问这片值不值得看?答案其实取决于你是否愿意面对一个不那么舒适的真相。 这不是爽片,也不是复仇片,而是一堂迟到了80年的历史课,有人怕孩子恨日本,其实更该怕孩子根本不知道这段历史。 电影从来不是万能的,但它能打开一扇窗,让我们看清什么是真相、什么是失忆、什么是被抹掉的痛。 “你若记得,我便活过”这句台词不是文艺句式,而是历史对我们的凝视,当灯亮片终,每位观众都成了“是否铭记”的选票拥有者。 也许我们不必每年都讲,但我们必须有人讲,看完这部电影,你不一定要哭,但请记得,历史从来不在过去,而在我们每一次选择记得或不记得的当下。 对下一代而言,了解这段历史不是为了复制敌意,而是为了守住对人性底线的警惕,看过之后,你可能会沉默良久,但正是这种沉默,让影片的意义在心底生根。 《731》之所以必须被拍、必须被看,是因为它在提醒我们一个简单却沉重的事实:关于历史,不是“看不看”的问题,而是“记不记得”的问题。 记忆是一种集体责任,也是个人的道德选择,当我们选择遗忘,我们不仅失去了对过去的尊重,也为未来埋下了重蹈覆辙的隐患。 如果今天的我们不去面对这些曾经发生过的极端残酷,那么那些被编号的“马路大”就可能在未来成为任何一个普通人。 看《731》不是为了情绪宣泄,而是为了在每一次直面人类底线时,确认我们依然站在它的这一侧,只有当我们记得,那些死去的人才算真正活过。