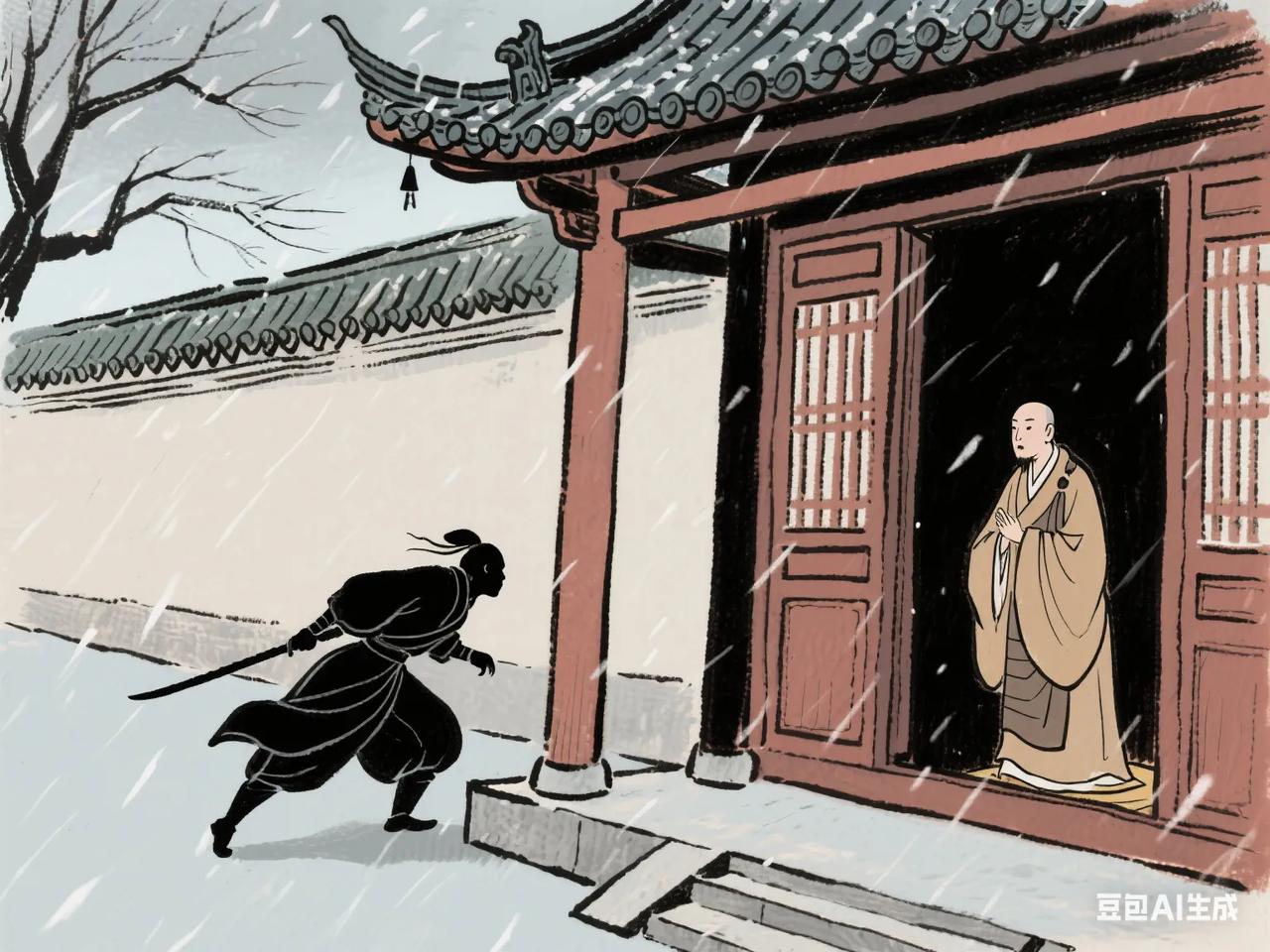

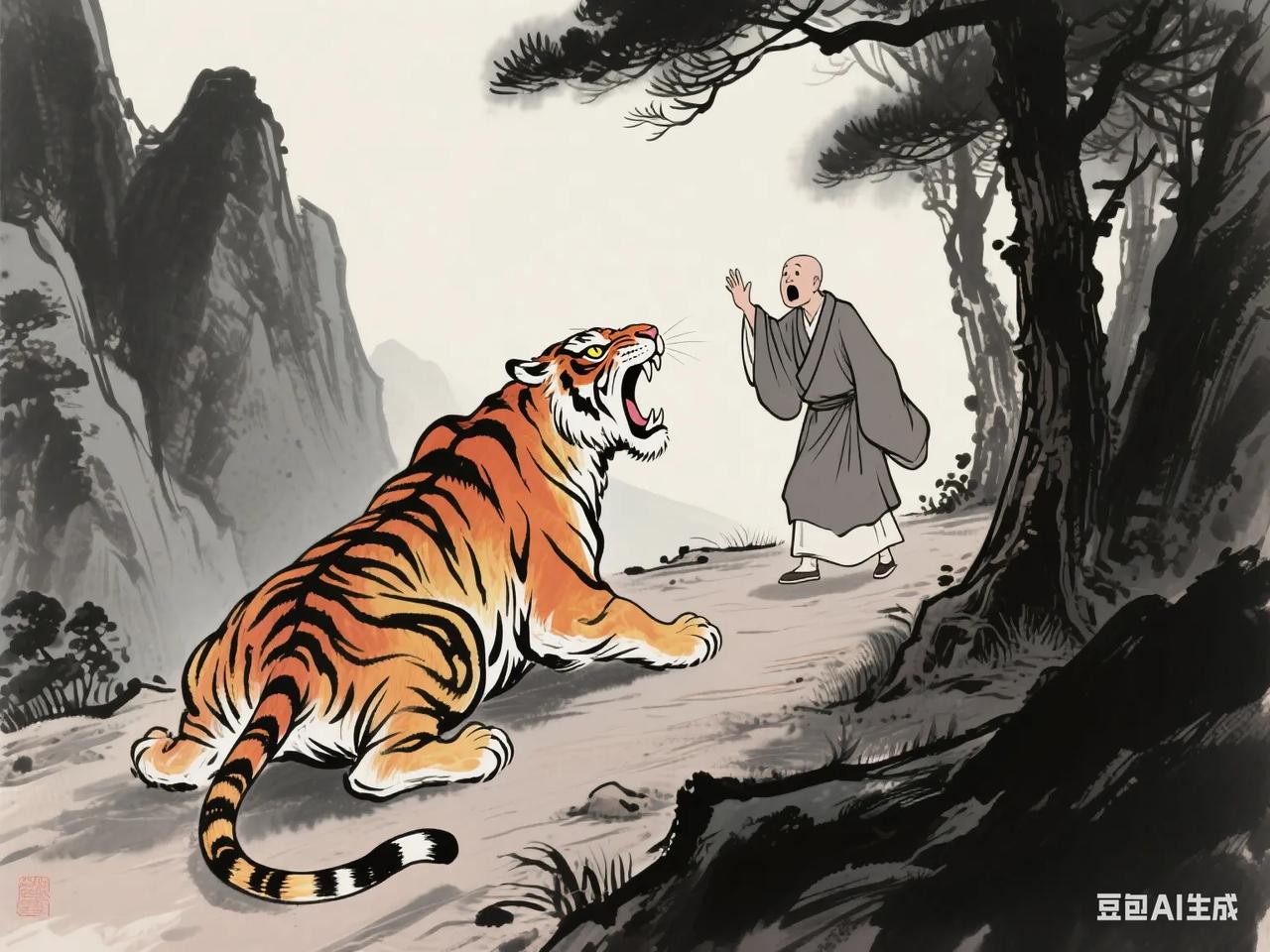

唐天宝年间,一名新罗刺客潜入成都净众寺,狸猫般滑过回廊,贴在一处僧寮门外的暗影里,呼吸凝滞。门内,便是新罗王子出身、名动蜀中的无相禅师。 黑影的手探向怀中——那里,一把新罗短刃寒光内敛。门缝里透出豆大一点油灯光晕,映出禅师静坐诵经的侧影。时机稍纵即逝,刺客全身筋肉绷紧,就要破门而入…… “吱呀——” 门竟自内缓缓开了!刺客惊得魂飞魄散,僵在原地。无相禅师平静立于门内,僧袍素洁,面容在灯下温润如玉,仿佛早已等候多时。 “夜露深重,檀越远来不易,”禅师声音清越,穿透寒夜,“新罗故国的风,可还凛冽?” 刺客如遭雷击,手中紧攥的刀柄几乎脱落——禅师不仅察觉,竟一语道破他的来处!灯火摇曳,映着禅师深潭般的眼眸,刺客只觉自己连骨髓都被看透。 “既已到此,何妨入内饮一盏粗茶?” 禅师侧身,让出门径,仿佛邀请一位迷途的故人。 无相禅师,俗姓金,新罗国圣骨王族之子,生于海东钟鸣鼎食之家。史载其“风貌瑰玮,性识明悟”(《历代法宝记》),本可承继一方权柄,享尽人间尊荣。然宫廷倾轧的阴影与生俱来,权力的血腥气息让他日益厌倦。一日,宫苑深处,他凝视一朵晨露中绽放的莲花,刹那间了悟荣华如朝露,遂生决绝出尘之念。 唐开元十六年(公元728年),年轻的王子金头陀,毅然舍却锦衣玉冠,只身西渡波涛汹涌的黄海,踏上万里求法之路。他先抵长安,玄宗皇帝慕其风仪,召见于大明宫。然而九重宫阙的辉煌,不过另一座更大的牢笼。禅师志在真谛,不久即辞别帝阙,杖锡南行,遍访名山高僧,精研禅法。 安史乱起,中原板荡,烽火连天。禅师为避兵燹,更因冥冥中感应到西南蜀地有弘法大缘,遂辗转千里,溯江入蜀。蜀道虽难,却隔绝了北方的血火,山川秀美,民风淳朴,宛若乱世桃源。禅师驻锡资州德纯寺,以其深邃佛理与奇异行止,声名渐起于巴山蜀水之间。 其神异处,蜀中父老代有相传。某日行脚山径,突遇斑斓猛虎当道,目射凶光,行人惊怖欲绝。禅师神色不变,径自向前,忽作佛门狮子吼!其声雄浑沉厚,如金钟大吕震荡山谷。那猛虎闻声,竟如遭无形重击,伏地低吼,继而夹尾遁入深林,不复为患。又有资中大旱,疫病流行。禅师杖指一处山岩,清泉竟汩汩涌出,病者饮此“神泉”,多获痊愈。百姓感念,呼此泉为“和尚泉”,至今犹存。 然而,故国王庭的血雨腥风,并未因万里重洋而彻底隔绝。新罗国内,其弟觊觎权位已久,唯恐这位声望崇高的王兄有朝一日归来,便如芒刺在背。一个阴毒的念头滋生:唯有让这位远在异国的王兄永远“圆寂”,方能永绝后患。于是,心腹死士携新罗利刃,一路追踪至蜀地,也就有了净众寺那惊心动魄的秋夜一幕。 刺客被禅师点破行藏,心胆俱裂,手中短刃“当啷”坠地。他双膝一软,跪倒尘埃,将新罗国内变故及此行刺使命和盘托出。寮房内灯火如豆,映着禅师沉静的面容,不见丝毫怒意,唯有深广的悲悯弥漫开来,如月光笼罩四野。 “权位之争,如露如电,如梦幻泡影。”禅师轻叹,目光似已穿透千山万水,望见故国宫阙的血色黄昏。他俯身拾起那把寒光闪闪的新罗短刃,指尖拂过冰冷的刃身,如同抚过一段无法回避的宿世孽缘。随即,他取出自己随身多年的一串念珠——那曾是新罗王室旧物,温润的檀木珠子承载着过往岁月的印记。 “将此刀与念珠带回,”禅师将两物郑重置于刺客颤抖的掌心,“告吾弟:刀锋可断头,断不尽轮回因果;念珠虽微,可系一念慈悲。海外孤僧,尘缘已绝,王座于我,不抵阶前一粒微尘。愿以此微物,息其心魔,安我国人。” 刺客捧着这意外的“信物”,涕泪纵横,对着禅师重重叩首,而后如释重负般消失在蜀地的晨霭之中。从此,再无新罗刺客渡海而来。 无相禅师在蜀地的法缘日益深厚。上元元年(公元760年),驻节成都的剑南节度使崔宁,素仰禅师德行,慨然捐出府中名园,延请禅师开山建寺,广度有情。禅师于此肇建大圣慈寺,此寺规模恢弘,“凡九十六院,八千五百区”(《佛祖统纪》),画圣吴道子、卢楞伽等皆曾在此留下丹青妙笔,成为唐代蜀中首屈一指的梵宇琳宫、文化胜境,泽被后世千载。禅师于此弘扬“无忆、无念、莫妄”三句法门,接引川中无数僧俗,其法脉深远,下启马祖道一、圭峰宗密等巨匠,为禅宗在蜀地乃至整个西南的弘传奠定了磐石之基。 建中元年(公元780年),预知时至的无相禅师于净众寺丈室中,沐浴更衣,跏趺端坐。他召来弟子,将寺院法务一一嘱托。最后,目光澄澈如秋日晴空,朗声言道:“吾欲行矣!”言毕,闭目入定,气息渐微。一代高僧,如月轮隐没于西山,安详示寂。弟子遵其遗命,荼毗于寺后,得舍利无数,莹洁如玉,建塔供奉。其开创的大慈寺,历唐宋而不衰,直至近代仍巍然于蓉城闹市,成为千年成都的文化地标与记忆丰碑。