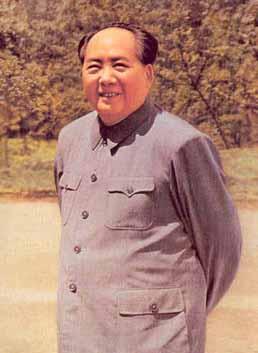

1950年,主席曾劝佤族头人,“听说你们有猎头的习俗?能不能改一改?用猴头,或者虎头?” 1950年秋天,拉勐抵达北京,参加国庆观礼,作为西南民族代表团成员。他和其他民族代表一起住下,感受城市氛围。10月3日,在怀仁堂接见会上,毛泽东主席逐一与代表交谈,到拉勐时,问起佤族生活和风俗。拉勐简单说明部落情况,包括狩猎和祭祀。主席提到猎头事宜,拉勐承认这是传统,用来求神保佑粮食。主席建议用猴头或虎头代替,拉勐回应虎头可行,但捕虎不容易,需要多人协作。主席鼓励他带回部落商量,逐步改掉旧规。整个对话简短,却成为关键转折。临别时,主席赠送手枪和弹药,表达信任,拉勐带回寨子。佤族猎头习俗历史悠久,早年自愿献头,后来用俘虏,挂桩祈雨求谷。政府推动废除,拉勐北京行是重要节点。 他返回后,召集族人讨论,提出用牛头替换人头,经过争论,族人同意试行。祭祀简化,牛头渐成主流,供品中加稻谷茶叶。但习俗根深蒂固,没那么容易绝迹。1956年,附近澜沧县仍有因祭祀丧生的事件,达270人。1957年,地质勘探队误入佤区,被杀用作祭品,政府高度重视,加大干预。1958年,一佤族男子违反禁令,杀害山上一家七口,带回头颅回寨,公安逮捕,并在寨中公开处决,这事震慑全族,猎头从此消失。拉勐晚年协助推广农业技术,帮助族人种水稻,改善生产。他逐渐淡出事务,过平静日子。那被救的彝族男子普光才,回家后劝说族人合作。佤族生活发生变化,寨子建学校,孩子们上学,旧习淡化。猎头习俗源于生存压力,在崇拜中延续,但新社会要求平等,改革势在必行。拉勐作为桥梁,推动了这一过程,避免了更多冲突。 佤族猎头不是野蛮标志,而是特定历史条件下形成的文化实践。起源可追溯到古越人影响,亚洲多个族群都有类似风俗,如缅甸佤族和婆罗洲人。狭义上,它不包括战争记功的斩首,而是针对象征意义的袭击,通常取头颅作为战利品。佤族版强调规则,比如猎头对象限于外族,时间限于播种或收割季,结束后村里举行关门仪式,缓解参与者焦虑。拉勐北京之行前,部落还坚守这些规矩,但他带回的新思想开始动摇基础。政府不光劝导,还提供实际帮助,如种子农具,逐步赢得信任。废除过程曲折,1950年后,干部驻寨宣传,结合事件干预。像1957年勘探队事件,暴露了习俗危害,促使当局加强教育和执法。1958年那起杀人案,成为最后稻草,公开处决让族人明白底线。拉勐去世于1952年,但他推动的改变延续下来。 佤族社会从奴隶制残余转向平等,狩猎耕作结合现代技术。猎头习俗废除后,牛头祭祀取而代之,仪式规模缩小,更多转向节庆活动。普光才获救后,融入新生活,劝导彝族放下旧怨。这种转变不是一蹴而就,而是通过对话和行动积累。说实话,边疆民族政策注重尊重传统,同时引导进步,避免强硬冲突。拉勐角色关键,他从头人到桥梁,体现了个人在历史中的作用。佤族如今保留文化精华,如神话传说《司岗里》,讲述人类起源,但猎头已成为过去。班洪部落历史也类似,早年通过武力建立隶属关系,新中国后拆除旧制。整个过程接地气,政府用粮食布匹建信任,拉勐用实际行动说服族人。 猎头习俗在佤族中,曾是社会凝聚力的一部分,族人相信用头颅换来神灵庇护,确保庄稼丰收。历史沿革显示,早年穴居生活影响了神话,佤山视为发祥地。拉勐家族本在缅甸境内,后迁入班洪,征服周边部落,建立“葫芦王地”。头人体系世袭,辅助有衙门和管事,管理脱离生产。1950年邀请,拉勐北上,代表43民族之一。接见会上,主席劝导,建议替代品,拉勐回应实际困难。这事传回寨子,引发讨论。废除后,佤族生活更安定,学校兴起,孩子们学文化。普光才事件是前奏,解放军用比酒化解,避免流血。 类似冲突在1950年代频发,但通过教育和执法平息。拉勐晚年专注农业,引进水稻,教挖渠引水,提高产量。他退居二线,寨务交给后辈。佤族猎头规则严谨,不随意滥杀,对象多为战败者。亚洲背景中,类似习俗在凯尔特人和毛利人中也有,但佤族版更注重仪式感。政府干预注重渐进,拉勐带回手枪象征信任,增强说服力。1958年后,猎头绝迹,牛头祭主流化。整个改革逻辑清晰,从高层对话到基层行动,结合实际问题解决。接地气地说,这不是空谈,而是用粮食农具换信任,用执法震慑顽固。拉勐作为头人,没被美化成英雄,只是做了该做的,推动部落融入大局。