“鸽子为什么总能飞回家?”“候鸟迁徙靠什么辨别方向?”“地震前一些动物为什么会有异常行为?”

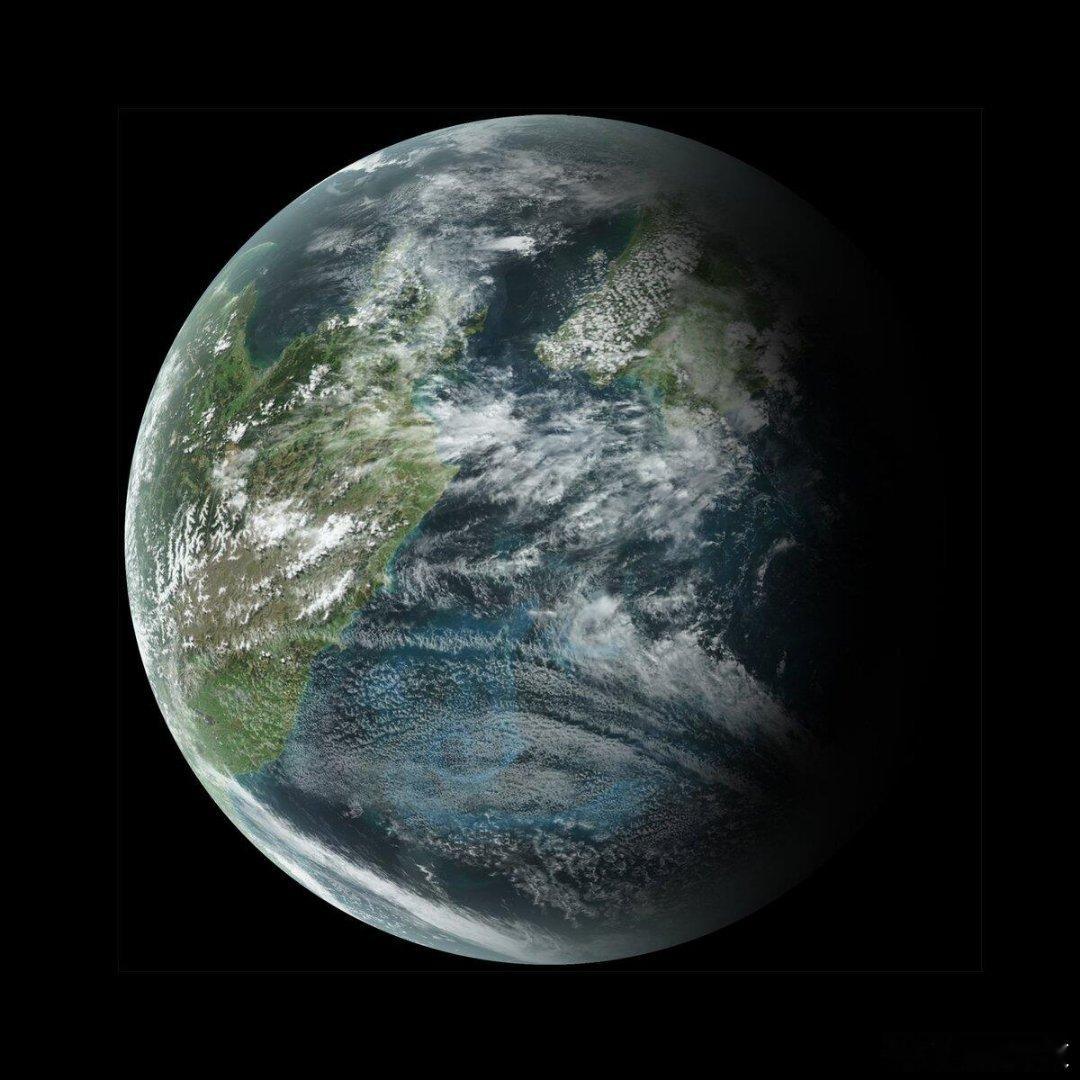

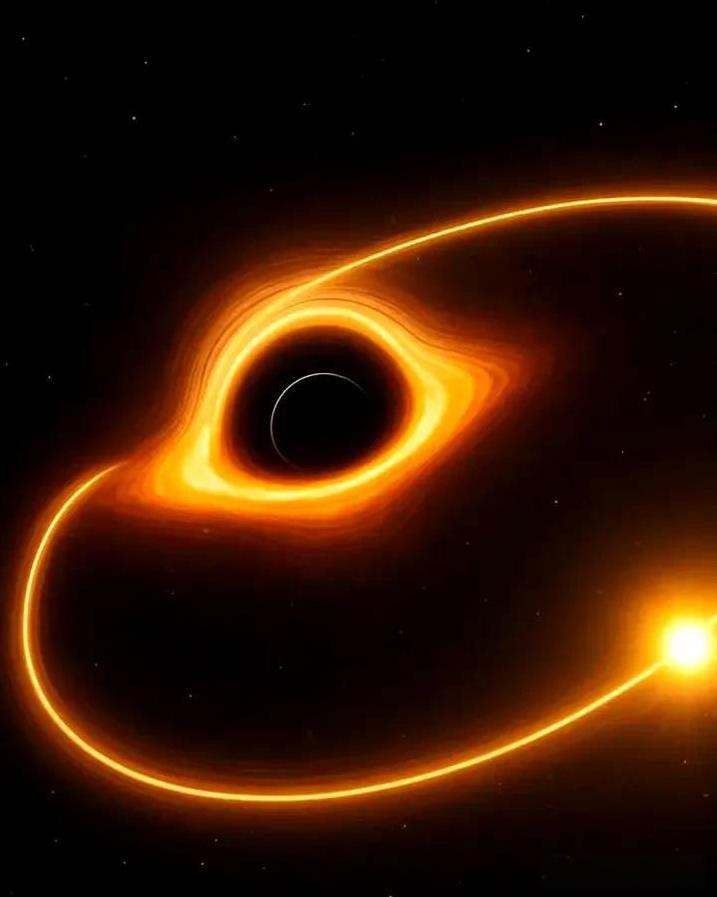

这些问题,最终都指向地球磁场。这个诞生于数十亿年前的无形护盾,守护着地球上的生命,抵御太阳风等宇宙射线的侵袭。

可如果在地球上的某个空间,磁场消失了,会带来什么新现象?又会有什么新发现?

8月2日,杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院白马湖院区里,一场主题为“国之重器·洞见未来”的科普活动给出了答案。中国科学院院士、极弱磁场国家重大科技基础设施项目总设计师房建成,带领大小朋友走进“零磁空间”的世界,探索这一“国之重器”背后的科学奥秘与无限可能。

这个夏天,由浙江省科学技术协会主办的“走近国之重器”年度特别策划活动,正在为公众打开一扇通往未来科技的大门。台下孩子们那一双双闪烁着求知光芒的眼睛里,或许正孕育着未来改变世界的科学火种。

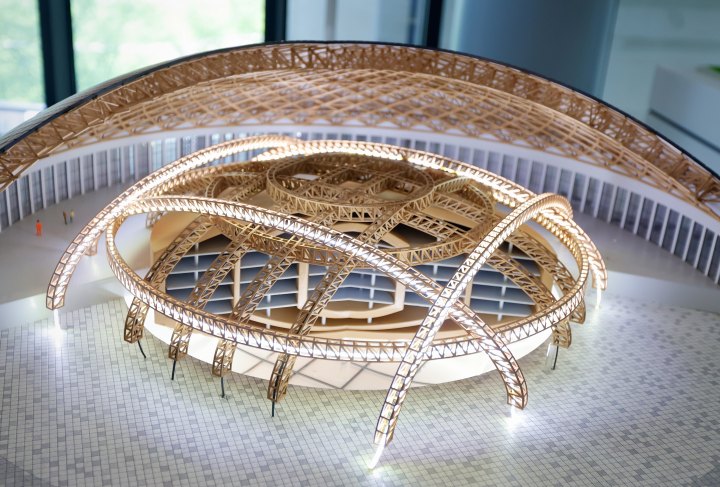

世界性能最强、空间最大的“零磁空间”

“世界上最弱的磁场在哪里?就在杭州滨江,比地球磁场低12个数量级,甚至可以说是整个宇宙最弱的!”房建成面带标志性的微笑开场。仅两公里外的山谷里,一个全球空间最大、性能最强的“零磁空间”正在热火朝天地建设中。

杭州高新区(滨江)地势平坦,紫红岭和回龙山是区域内为数不多的低山丘陵。为了尽可能减少外界环境的干扰,“国之重器”极弱磁大设施(全称“超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施”),便将“家”安在两者之间。

2023年10月,高新区(滨江)在钱塘江南岸划出了一座37平方公里的“城”,提出要以建设“杭州江南科学城”支撑杭州争创综合性国家科学中心。核心区的C位便是零磁科学谷,东至火炬大道,西接浦沿路,南临紫红岭山脊线、区界,北至冠山路。

为什么要建这样一个“零磁空间”?

万物皆有磁场,虽然看不见也摸不着。以人体为例,与地球磁场相比,心脏跳动时产生的磁场约为一亿分之一,而大脑磁场约为十亿分之一。专业上把这类难以测量到的磁场称为“极弱磁场”。此前受制于大部分测量装置精度达不到要求,科学家们的许多设想无法实现。

随着测量技术进入量子时代,极弱磁大设施的建设将为高灵敏度磁场测量提供可能。

2008年开始,房建成带领团队开启这场捕捉生命“隐秘信号”的远征。经过十多年攻坚,2021年10月,这个梦想终于在杭州高新区(滨江)落地生根,极弱磁大设施正式获批立项。

“目标是十年内建成。到那时你们都长大了,要好好读书,继续深造做研究。”房建成坚信,等极弱磁大设施建成后,将为未来一代代青年科学家提供世界一流的科研平台,助力更多重大科学发现。

捕捉宇宙最微弱的信号

去年,习近平总书记在全国科技大会特别指出:“科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力,不断突破人类认知边界。”

而大科学设施,正是科学发现和技术创新的国之平台重器。“300多年前,牛顿在苹果树下发现万有引力,现在还能在日常观察中有新的科学发现吗?”房建成认为,由于人类文明的不断进步,科学发现不再源于日常,它需要借助更多工具和方法,“进入21世纪,科学家进行新的科学发现要依靠极端手段和特殊条件。”而极弱磁场,正是这样一种极端物理环境。

除了极弱磁大设施,大科学设施的“大家族”中,还有中国“天宫”空间站、中国天眼FAST望远镜,以及浙江大学正在建设的超重力场大科学装置等。

极弱磁大设施的最基础任务,是创造极弱磁场环境,进而通过极弱磁场测量和惯性测量装置,捕捉宇宙最微弱的信号。这有助于人类对万事万物进行更精准的测量,重新了解世界,推动生命健康、深空探测、航空航天等领域孵化前沿成果。

同时,人体磁场也蕴含着生命健康的重要信息。在研究中,房建成和团队发现,如果屏蔽较强的地磁场,在接近零磁场的特殊环境中,可以检测出身体发出的极弱磁信号,从而进行疾病诊断。

由此研发的心磁、脑磁成像设备,将医学检测从“结构观察”推进到“功能诊断”时代,且没有辐射,有望解决心梗、脑梗等重大疾病早期快速诊断的世界性难题。

比如心绞痛和心梗,常规心电图可能显示为正常,与常人无异,但心磁图可以揭示出问题。“通过应用极弱磁场测量技术,捕捉身体自身发射的微弱磁信号,再绘制出精细的三维磁图,为医生提供更快速的诊断依据。”这一技术突破,正是零磁医学领域的重大进展。

此外,肺磁、肝磁、肾磁等极弱磁成像技术,也将为多器官疾病诊断和评估开辟新途径。

房建成表示,依托超大“零磁空间”和极弱磁科学装置两大核心技术优势,“沿途下蛋”诞生第一个技术创新转化成果,将支撑我国在零磁医学装备领域的国际领先优势。

极弱磁大设施要服务于“四个面向”

“面向世界科学前沿:零磁科学、脑科学、基础物理学EDM验证和第五种力测量;面向国家重大需求:航天飞行器、深空探测、超高精度计量;面向经济主战场:芯片化量子传感器、人体功能信息成像装备等;面向人民生命健康:心、脑、肿瘤等重大疾病的研究。”房建成将极弱磁大设施的科学价值,总结为“服务‘四个面向’”。

目前,极弱磁大设施已完成大型零磁空间1:10缩比样机建设,并完成验证工作。而核心区的科学装置(第三代)正在研制过程。

在随后进行的青年科学家对话环节中,围绕着“解码‘零磁’:科学、技术与未来”的主题,北京航空航天大学研究员、极弱磁大科学设施总工艺师孙津济、杭州零磁设备公司总经理王亚翔,以及北京航空航天大学大科学装置研究院副研究员姜丽伟展开探讨。

孙津济深入剖析了构建“零磁”环境面临的技术挑战,重点介绍多层磁屏蔽与主动补偿技术的创新突破。而王亚翔结合实践,展示量子传感技术在零磁心脑功能成像设备研发与转化中的突破性进展。他还描绘了无创精准诊断改变未来医疗图景的愿景,并将它称为“破译人体疾病密码的新钥匙”。在被问及未来家用磁屏蔽空间能否进入寻常百姓家,在家就能做相关疾病检测时,他表示“有信心做到”。姜丽伟则从基础研究角度,展望了超高精度地磁测量技术在深地探测、深海导航等领域的广阔应用前景。

对话环节结束后,意犹未尽的家长和小朋友们把三位青年科学家团团围住,争先恐后地提问交流。而在整场活动正式开始前,不少人已经通过参观大科学装置研究院展厅,对极弱磁场科学有了初步的认知。

“走近国之重器”系列科普活动精彩还在继续:除了已举办的极弱磁大设施和“深时数字地球”国际大科学计划主题活动,这个暑假,由“国士”领衔,科学家们还将带公众深入了解另外两大“国之重器”——省肿瘤医院重离子治疗项目和超重力离心模拟实验装置。

借助“走近国之重器”这一高规格、深科普的平台,浙江省科学技术协会不仅拉近了公众与国家战略科技的距离,更点燃了全社会尤其是青少年的科学热情。该系列活动还是“科学与中国——千名院士·千场科普”行动的重要组成部分。