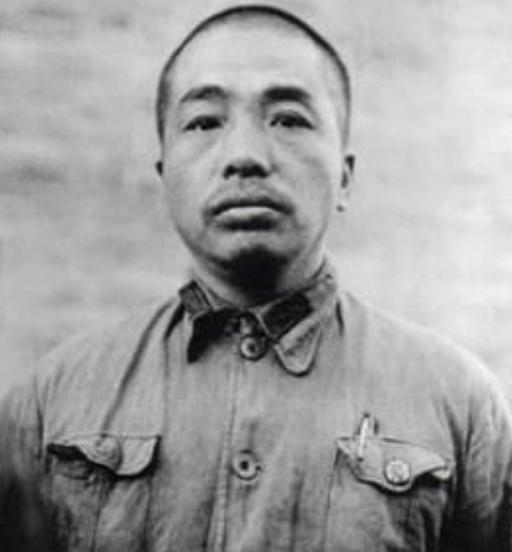

彭德怀实事求是,1965年复出时,毛主席:有人不同意,要他同我谈 “1935年9月27日,敌骑兵跟进到了山口,你怎么看?”侦察员压低嗓子问。彭德怀掸了掸尘土:“打,趁夜色,让他们回不了头。”一句平实的话,埋下了他与“实事求是”四个字终身相随的注脚。吴起镇一战,中央红军终于在陕北站稳脚跟,后来流传最广的那首词并未冲淡他的冷静——彭德怀在意的始终是事实,而非赞歌。 长征硝烟散去,抗日烽火接踵而来。1937年秋,八路军在山西雁门关设伏,战后统计缴获的日式迫击炮不足预期,伙食账本却分毫不差,彭德怀皱着眉头反复核对,最后拍板:“数字要实,一枚炮弹也不能虚报。”参谋长悻悻然却也服气,谁都知道彭老总最烦水分。这股较真劲儿,一路扛进了解放战争,又陪着他跨过鸭绿江。 1950年10月,志愿军第一次入朝。战前分发装备时,40式反坦克火箭筒赫然缺位,原因是苏联顾问“尚在谈判”。彭德怀听完只是淡淡一句:“没有就想办法造。”半年后,国产57毫米无后坐力炮登场,前线战士给它起了个朗朗上口的绰号“老倔头”,说它跟彭老总一样死磕到底。有意思的是,战后清点,苏方开出的账单比国际市场同类旧武器报价还高百分之二十,引出那句被他一次次划掉的“无私援助”。 1952年回国,他把东北三省跑了个遍,所见所闻让他认定家底并不宽裕。报纸天天高唱“友谊无价”,他却对宣传口同志说:“’无价’二字须慎用,账要算清。”没人敢驳他,因为他手里握着整整两页苏联供货明细:利息、折旧、运输,条条款款写得明白。 时间来到1958年。大江南北一派“放卫星”景象,有地方报来电称亩产十万斤。彭德怀在安徽实地拣起几穗稻谷,跟身边干部聊了十分钟,悄悄量株距、算亩数,摇头:“别蒙我,也别蒙自己。”三个月的调查笔记厚厚一摞,庐山会议上那封三千七百字的信由此而来。字句不算激烈,但句句要害;态度不算强硬,却直指症结——这便是他吃下的定心丸,也是后来暴风骤雨的缘由。 庐山之后,他搬离中南海。登记财物时只交出四件:左轮、红星奖章、八块银元、一包作战札记。办完手续,他对管理处干部摆摆手:“东西都来自战场,归还组织,心里踏实。”这种直率,在很多人看来近乎迂拙,可他甘之如饴。 1962年初春,七千人大会闭幕。彭德怀用了三个月写成八万二千字长信,托杨尚昆转交中央,仍旧是对经济问题的冷静思考。那封信没有回音,他也未再追问,转身钻进北京党校,翻起厚重的《政治经济学》。身边学员回忆:“他听课绝不记口号,专挑数据、案例和逻辑链。” 转折出现在1965年9月。中央决定全面启动“三线建设”,需要一位既懂军事又敢抓基础工业的指挥者。文件起草阶段意见颇多,甚至有人直言“彭德怀态度顽固,不宜起用”。毛主席批示:“有人不同意,要他同我谈。”九月二十三日,人民大会堂长沙厅,久未谋面的二人握手——手心都是老茧。 寒暄过后,毛主席开门见山:“西南要建后方,你去适当。”彭德怀答得也干脆:“命令服从,但话得说明白——我说对了、错了,都会有人怀疑。”主席笑了笑:“那就继续讲事实。”这一场谈话足足持续五个小时,外界只知主题是三线部署,细节无人披露。有传闻说彭德怀又带去了厚厚的材料夹,里面不见形容词,只有钢产量、电网容量、交通线长度等清一色数字。 会后,刘少奇、邓小平等人轮番劝他接受职务,他先提出去新疆搞棉花,众人愕然。最终在“战略后方需要你”这一句话面前,他点头:“可以,不过先下去摸摸底。”同年十一月二十八日,他登上驶往成都的专列,车厢里除了随员只有一口小木箱——半箱书、半箱旧地图。 到四川不到半年,他跑了二十个市县,住工棚、下隧道、进矿井。工程兵团有句顺口溜:“副总指挥爱抄标号,见了断层就追问成因。”年轻测量员被问倒,彭德怀却拍拍肩:“不懂就学,连我都在学。”现场记录本很快写满,最边上一行常出现的批注是“实测再议”。 遗憾的是,1966年风云陡变,这段短暂的建设时光被迫中断。彭德怀后来对近身警卫低声说过一句:“要是三线全部建成,国家就多条退路,可惜啊。”这并非感慨身世,而是惦记项目进度。警卫回忆:“他说这话时,没有埋怨,只有惋惜。” 从1935年的吴起镇,到1965年的人民大会堂,再到川滇交界的群山深处,彭德怀身上的标签始终只有一个:说真话,办实事。历史给予他的掌声和风浪一样多,他却未曾更改行走的步伐。或许,这就是那个“谁敢横刀立马”的真正含义——不是个人勇武,而是对事实绝不让步的倔强。