1980年,农民陈永贵主动辞去国务院副总理的职位,而当陈永贵向华老辞别时,忍不住痛哭出声怀念毛主席:“除了毛主席,还有谁会把农民作为一个国家的主人,捧到那样高的地位?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1986年3月,一位老人的生命在病榻上走到了尽头,他昏迷多时,可当中央派来的同志在他耳边转达组织对其一生的肯定时,他竟然奇迹般地睁开双眼,浑浊的眼球里瞬间噙满了泪水,这一滴泪,浓缩了他怎样波澜壮阔的一生? 这位从山西黄土地里走出来,官至副国级的传奇农民,究竟守住了什么,又被时代改变了什么? 要回答这个问题,得先回到那片塑造了他的贫瘠土地,陈永贵出生在山西昔阳一个穷得叮当响的农家,连学堂的门都没进过,童年就是面朝黄土背朝天,也正是这份艰辛,让他对农民的苦难有最直接的体会,也磨出了他那股子认死理的牛劲。 后来,朴素的阶级情感让陈永贵积极投身土改,并在1948年由贾进才介绍入党,从一个普通农民转变为一个有使命感的革命者。 当上大寨的党支部书记后,陈永贵的这股劲头找到了拼命的方向,面对恶劣的自然条件,他带着村民喊出“自力更生,艰苦创业”的口号,用最土的办法在山坡上开垦梯田。 尤其是在1963年那场特大洪灾中,家园和土地被毁,国家要给救济粮款,他硬是给顶了回去,带着全村人凭着一股气重建家园,谁知第二年,粮食不仅没减产,反而实现了增产。 这个“奇迹”震动了全国,毛主席一句“农业学大寨”,把陈永贵和大寨模式推向了时代的巅峰,他也成了一个家喻户晓的标杆人物。 这份来自黄土地的荣誉,也直接将陈永贵推到了中国的政治中心,1975年,周恩来总理在人大会议上宣布了一项惊人的任命:经毛主席亲自提名,农民陈永贵出任国务院副总理,分管全国农业,这背后,是领袖希望让农民在国家最高层有自己代言人的深远考量。 然而,走进中南海的陈永贵,他的“农民本色”和“副总理角色”开始剧烈碰撞,他住进了钓鱼台国营宾馆,但却非要自己开伙做饭,说是为了给公家省钱;他主动要求拿比其他领导低得多的工资。 而且对自己家里人,更是严苛到不近人情,四个孩子有三个还在老家刨地,儿子陈明珠复员后,县里想优待安排个好工作,被他坚决拒绝。 在那个年代,不少人对权力带来的好处安之若素,陈永贵的这种“格格不入”,正源于他心底的自我定位:我永远是农民的代表,不是官,这份“土气”,反倒成了他在复杂政治环境里的一道护身符。 可是,时代的大潮,并不会因为任何人的坚守而停下脚步。当改革开放的春风吹来,陈永贵坚守的“本色”和“模式”遭遇了前所未有的挑战。 到1980年,陈永贵敏锐地察觉到时代变了,开始反思自己坚持的集体化道路是否还走得通,最终主动向中央提出了辞职。 据说,在向华国锋告别时,这个硬汉忍不住痛哭失声,怀念起毛主席,哽咽着说出那句心里话:“除了毛主席,还有谁能把我们农民捧到这么高的位置?” 这话里,有对知遇之恩的无限感念,更有一个农民在一个时代落幕时的复杂与迷茫。 在辞职后,面对以安徽小岗村为代表的“包产到户”改革浪潮,陈永贵起初是打心底里瞧不上的,常常一个人蹲在试验田边,皱着眉看。 但陈永贵可贵的地方在于,他不是个思想僵化的人,通过到各地亲自考察,他亲眼看到了改革给农村带来的巨大变化,地里的庄稼不会骗人,农民脸上的笑也不会骗人。 在事实面前,陈永贵慢慢放下了过去的偏见,思想发生了根本转变,从一个改革的质疑者,变成了一个坚定的支持者,认可了这条更符合当时农村现实的路子。 这次思想上的转变,也让陈永贵最终回归了自己最熟悉的角色,1983年,辞去高位的他没有选择颐养天年,而是主动请缨,到北京东郊农场当了个顾问。 在这个新岗位上,他又变回了那个大寨的陈永贵,满脸笑容地和工人们打成一片,了解新政策,分享老经验,继续发光发热。 直到1985年,他被查出肺癌晚期,生命最后时刻,心里念叨的还是农业和农民,陈永贵把自己一辈子攒下的八千多块钱准备全部当党费上交,这份朴素再次感动了许多人,他临终前对组织肯定的那滴泪,正是对他一生忠于党、忠于人民、忠于自己农民身份的最终注解。 陈永贵的一生,是个人奋斗和时代浪潮的交响,他的“农民本色”成就了他,也一度困住了他。 但他最了不起的品质,不只是在巅峰时的朴素,更在于暮年时能直面现实、打破自我,最终顺应了历史。 【信源】陈永贵生平及历史事件 - 人民网专题报道《陈永贵的一生》

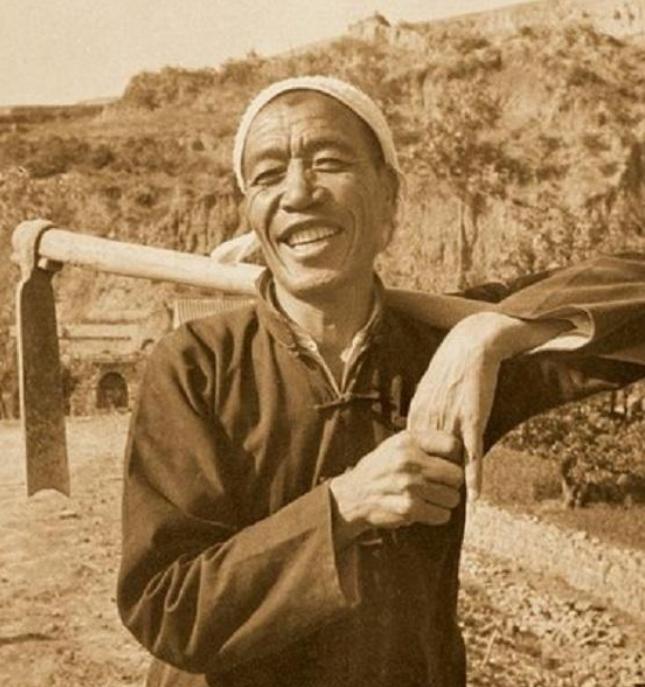

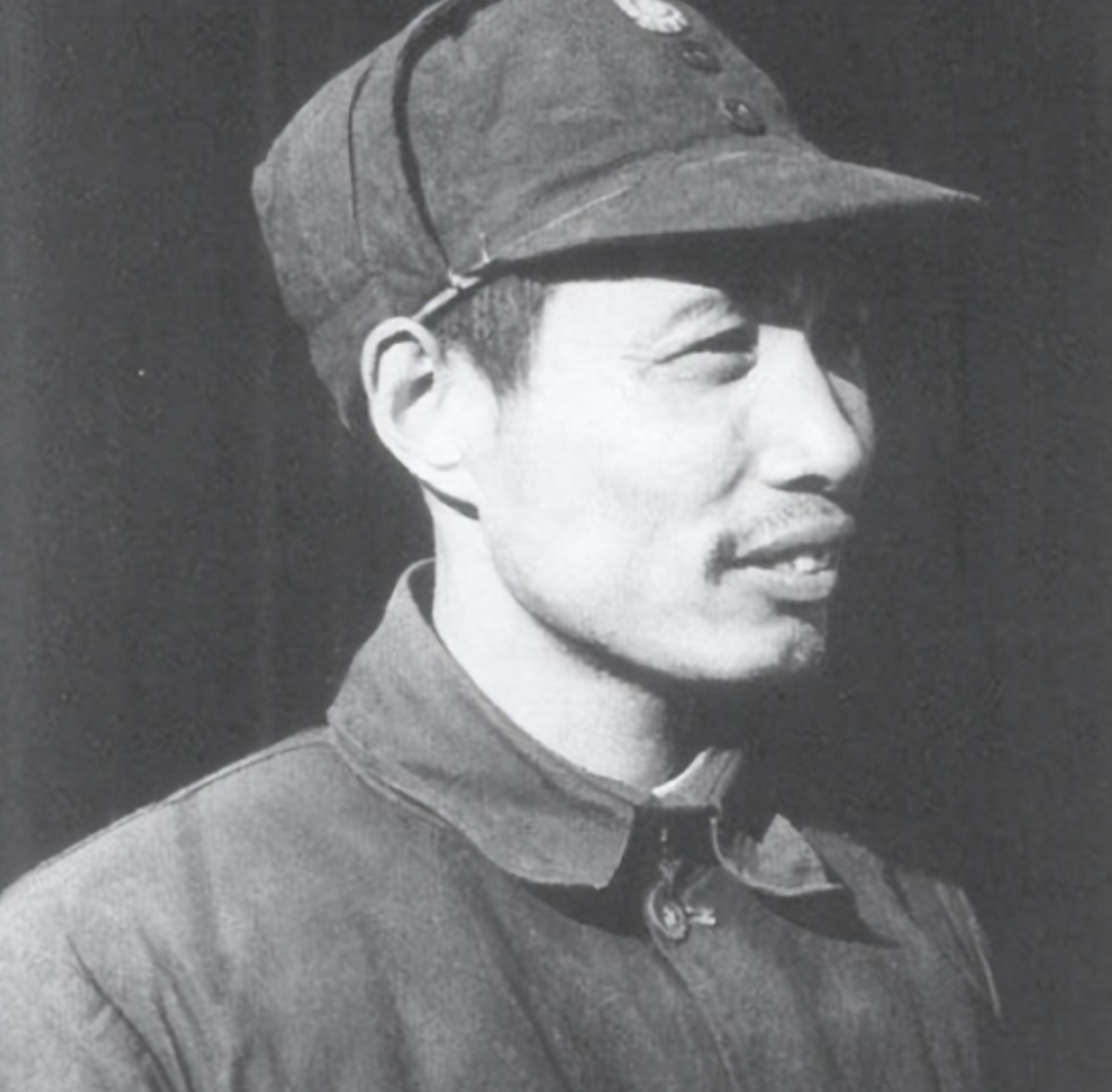

![里根总统用石油,干垮前苏联!特朗普这是学里根总统,用石油干垮俄罗斯吗?![捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/9997198250089616420.jpg?id=0)