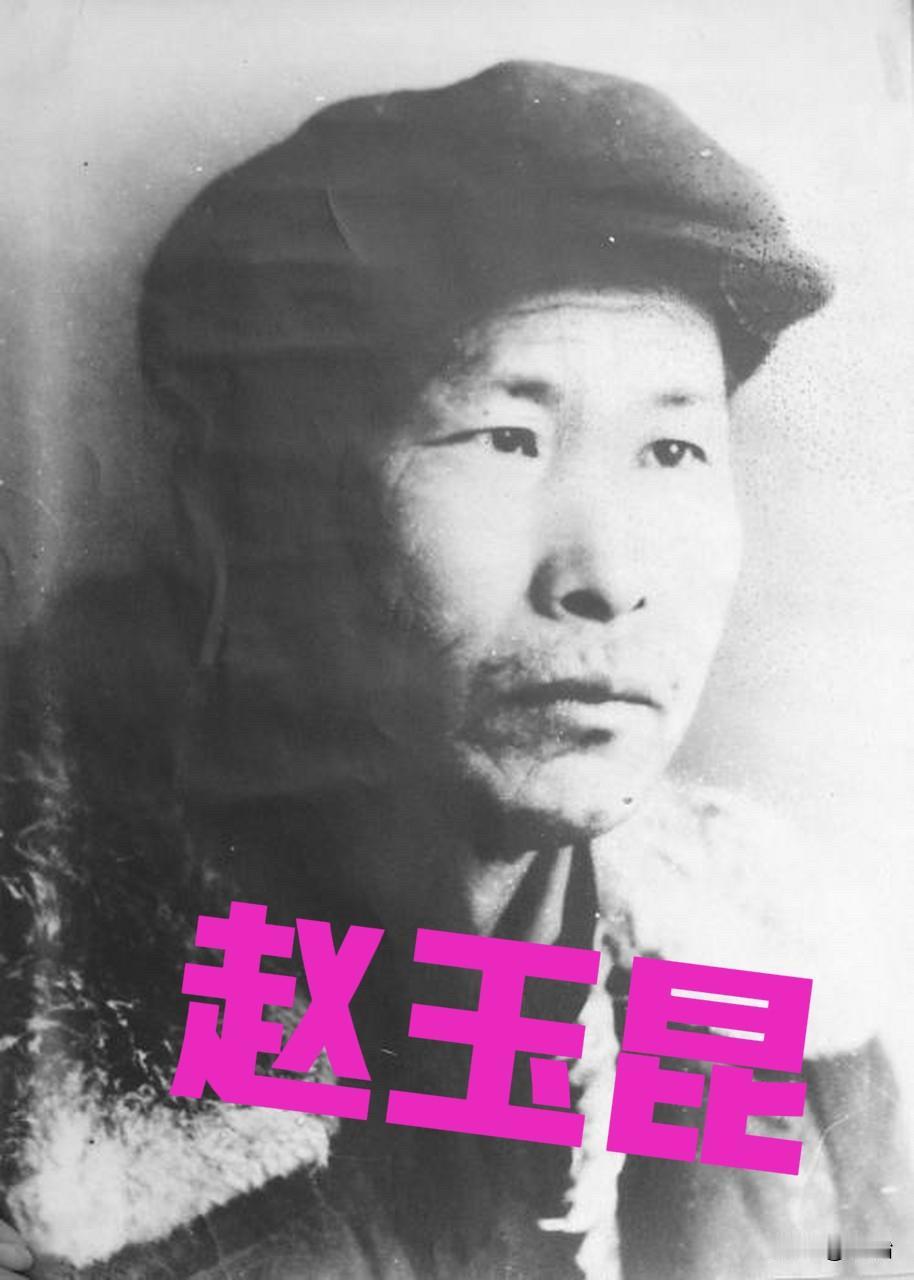

1950年,大汉奸赵玉昆被捕后,供出一名同伙。此人竟是解放军68军参谋长宋学飞。杨成武急称 "误会",两人曾是战友,为何如今一人成了汉奸,一人成了高官? 1950年10月,北京功德林看守所。 赵玉昆被提审时,眼神里那股子狡黠劲没藏住。他舔了舔干裂的嘴唇,报出"宋学飞"三个字时,连记录的干事都愣住了——这名字刚出现在《人民日报》的剿匪捷报里,68军参谋长,冀中根据地出来的老八路,怎么会跟汉奸扯上关系? 这事得从1938年说起。那会儿冀中平原上,抗日的队伍像雨后春笋,赵玉昆是当地的"杆子头",手里有几百号人,号称"抗日救国军",宋学飞刚从保定师范毕业,带着几个学生投了他的队伍。宋学飞念过书,会看地图,赵玉昆就让他当参谋,两人一起在白洋淀边上打过几次伏击,缴获的日军罐头,赵玉昆还笑着分给宋学飞半盒。 可人心变得快。1939年冬天,日军扫荡越来越狠,赵玉昆的队伍缺粮少弹,他开始跟伪军眉来眼去。有次截获一批日军物资,赵玉昆偷偷藏了一半想卖给汉奸,被宋学飞撞见。 两人在祠堂里吵翻了,宋学飞指着他鼻子骂:"你当初说要保家卫国,现在跟鬼子做买卖,对得起死去的弟兄吗?"赵玉昆脸红脖子粗,掏出枪拍在桌上:"你个学生娃懂什么?活下去才重要!" 没过多久,宋学飞带着几十个不愿当汉奸的弟兄,连夜投奔了八路军吕正操的部队。临走前,他想劝赵玉昆回头,在村口等了半夜,只等来赵玉昆派来的人,扔给他一句话:"道不同,各走各的。"后来才知道,那天赵玉昆已经跟日军签了投诚信,转身就成了"皇协军司令",手上沾了不少抗日军民的血。 宋学飞在八路军里越干越扎实。他懂地形,善谋略,在冀中地道战里出了不少主意,有时候带着小分队摸进鬼子炮楼,天亮前就能端掉据点。战友们都说他"文气里带着股狠劲",草拟作战计划时,铅笔尖能把纸戳破,打起仗来却总能找到敌人的软肋。 1945年解放保定,他带一个营从下水道钻进城,活捉了伪市长——那伪市长,正是当年赵玉昆手下的军需官。 赵玉昆投降后,日子并不好过。日军把他当枪使,让他冲在前面打八路军,队伍越打越少。日本投降那年,他想投靠国民党,结果被当成"汉奸残渣"通缉,躲在北平的破庙里,靠给人算命混日子。1950年清匪反霸,他被群众举报抓获,关进功德林。 他供出宋学飞,压根没什么证据,就是记恨当年的"背叛"。在他看来,宋学飞当年离开他,是打他的脸;如今宋学飞成了解放军高官,自己却成了阶下囚,这口气咽不下。他以为攀咬个大官,能让自己少判几年,却忘了杨成武跟他们都熟。 杨成武接到消息时,正在主持华北军区的会议。他把文件往桌上一放,急得直拍桌子:"胡说八道!宋学飞是什么人,我清楚!"他当即让人调来了宋学飞的档案——从1939年到1949年,每年的战斗总结、立功奖状、战友证明,厚厚一沓,每一页都写着"忠诚"二字。 调查组去冀中老区走访,老乡们都记得那个"戴眼镜的宋参谋",说他当年为了掩护群众转移,腿上中过枪,至今走路还有点跛。 真相很快查清,宋学飞没受任何影响,后来还参加了抗美援朝,在朝鲜战场上指挥部队打了不少硬仗。而赵玉昆,因罪大恶极,被依法处决。临刑前,他望着冀中的方向,不知道有没有想起当年跟宋学飞分罐头的那个下午。 你说怪不怪?同样是在乱世里拉起队伍,有人能守住底线,把路走成光明大道;有人却一步步滑向深渊,最后只能靠诬陷别人苟延残喘。这中间的差距,到底是环境逼的,还是骨子里的选择? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。