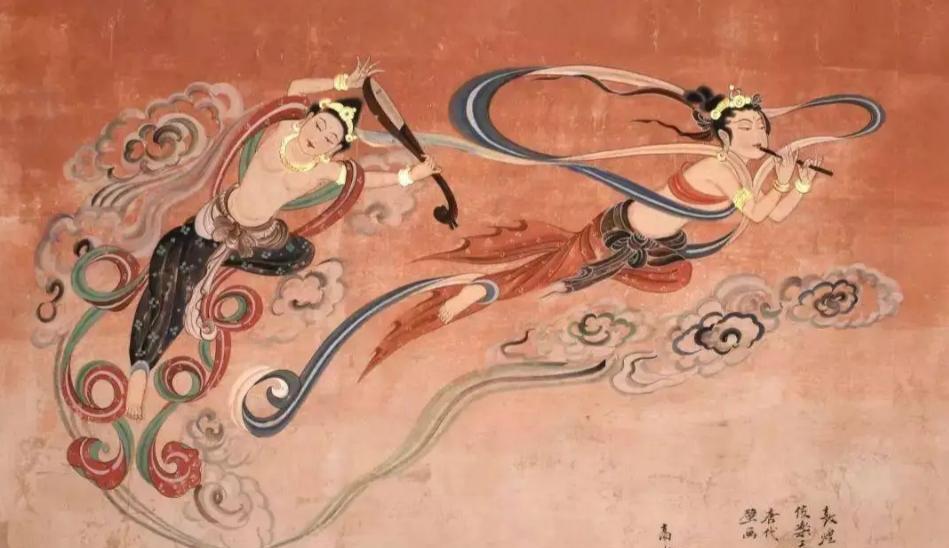

李敖为啥说“佛教是无神教”?其实,这是对宗教历史叙事的一次“祛魅”,因为释迦牟尼时代没有神,佛陀本人也始终拒绝被神化,哪怕临终前也依然告诫弟子“以法为师”。 2005年,李敖在北京法源寺佛殿前,对上百位僧众直言“释迦牟尼不是神”时,现场一片哗然。他认为佛陀创立的教义本质是无神论,而后世发展出的佛像崇拜与多神体系已背离本真。 公元前6世纪,释迦牟尼提出一整套颠覆传统的觉悟体系,核心特征恰恰就体现在对“无神”的坚持。其核心教义认为宇宙由因果律支配,否定超自然神的存在,并批判婆罗门教的创世神观念。 作为刹帝利种姓,佛陀反对婆罗门教的种姓特权与祭祀垄断,主张众生平等。所以,佛陀在《长部·梵网经》中,明确驳斥了“宇宙是梵天所造”“梵我合一”等说法,强调万物遵循缘起法则,一切现象皆因条件聚合而生、条件消散而灭。 这一法则排斥任何形式的造物主或终极主宰者,将宇宙运行归结为客观规律而非神意。所以,当信徒询问“谁创造世界”时,佛陀以“无记”回应,也就是不予置答,因为佛陀认为这种问题对于个人修行与实践毫无意义。 基于此,佛教修行的终极目标“涅槃”被定义为“贪嗔痴的熄灭”,而非“回归神的怀抱”。佛陀在《法句经》第179偈强调:“自己才是自己的救主,他人何能为之?” 这种自我解脱观与有神教“依靠神恩得救”路径截然不同。所以,李敖在法源寺演讲时指出:“佛陀只是觉悟的导师,而非崇拜对象”,而佛陀本人也始终拒绝被神化。 李敖引述佛教原旨:“千手千眼观音并非有一千只手和一千只眼的神,而是人类潜意识并行处理能力的隐喻”,象征无碍救度。但这种“他力救度”只是一种美好的愿望,修行者仍需以“自力”为基础,就像大伙开玩笑所说的“自救上岸”。 这种对修行者主体性的坚持,使得佛教与绝对依赖神恩的亚伯拉罕宗教形成鲜明对比。就是不管干啥事最终还得靠自身奋斗,撸起袖子加油干。 原始佛教教义有着鲜明的无神论特质,集中体现在其反崇拜、反祈祷、反神迹等方面。所以,佛陀在《卡拉玛经》中告诫弟子:勿盲信传统、经典或权威,鼓励通过实证获得真知。 李敖对此深为认同,并抨击后世将佛教异化为五大魔障:“念经、拜佛、寺庙、和尚、修行,恰恰都是佛教最初反对的”。佛陀主张通过内在觉悟,而非外在仪式实现解脱。 当然,李敖对佛教的批判,更多的是指向对形式主义执着的批判,而非否定修行本身。既然原始佛教具有鲜明的无神论特质,那后来又怎么演变出了一堆神佛? 说得好听点,是佛教在传播过程中充分发挥了适应性与创新性。说得不好听就两个字——利益。具体做法就是先造神,再造神像,然后享受信徒供奉。 米兰大教堂、圣彼得大教堂、巴黎圣母院、科隆大教堂……这些宗教场所为啥都建得跟奇观似的?目的就是让人觉得这玩意是神迹,看一眼就会产生入教冲动。如果没有这种神性视觉震撼,试问谁会心甘情愿交“什一税”购买赎罪券? 当觉悟者变成赐福者,智慧修行便退化为交易行为,甚至是“交易的艺术”。随之而来的就是:“功德体系化→体系功利化→消费主义异化”,寺庙就随之变成了一个巨大的“功德箱”。 比如,灵山大佛景区年收入超7亿,南海寺年收入超6亿元,少林寺年收入超3亿元……高价祈福类产品有1988元/支的“财神香”,198元/套的“考研上岸香”,成交额可达数十万元的除夕夜“第一炷香”。 而这恰恰又与原始佛教的“无我”思想相悖,强化了对“我”与“我执”的执著。然后就倒反天罡了:佛陀反对偶像崇拜,佛教艺术却创造了最辉煌的造像传统;佛陀主张破我执,功德体系却强化了功利性自我;佛陀拒绝神秘主义,密宗却发展出繁复的神灵仪轨。 但这种异化并非空中楼阁,而是具有其必然性。因为佛教从精英哲学转向大众宗教时,抽象哲理必须让位于具象化符号,唯有如此,才能满足普罗大众的情感需求。 但是,总是要但是的,形式可破,慈悲不可破,因为觉悟的终极证明并不在于涅槃,而在于对每一个生命的慈悲为怀,问题是我佛还慈悲吗?