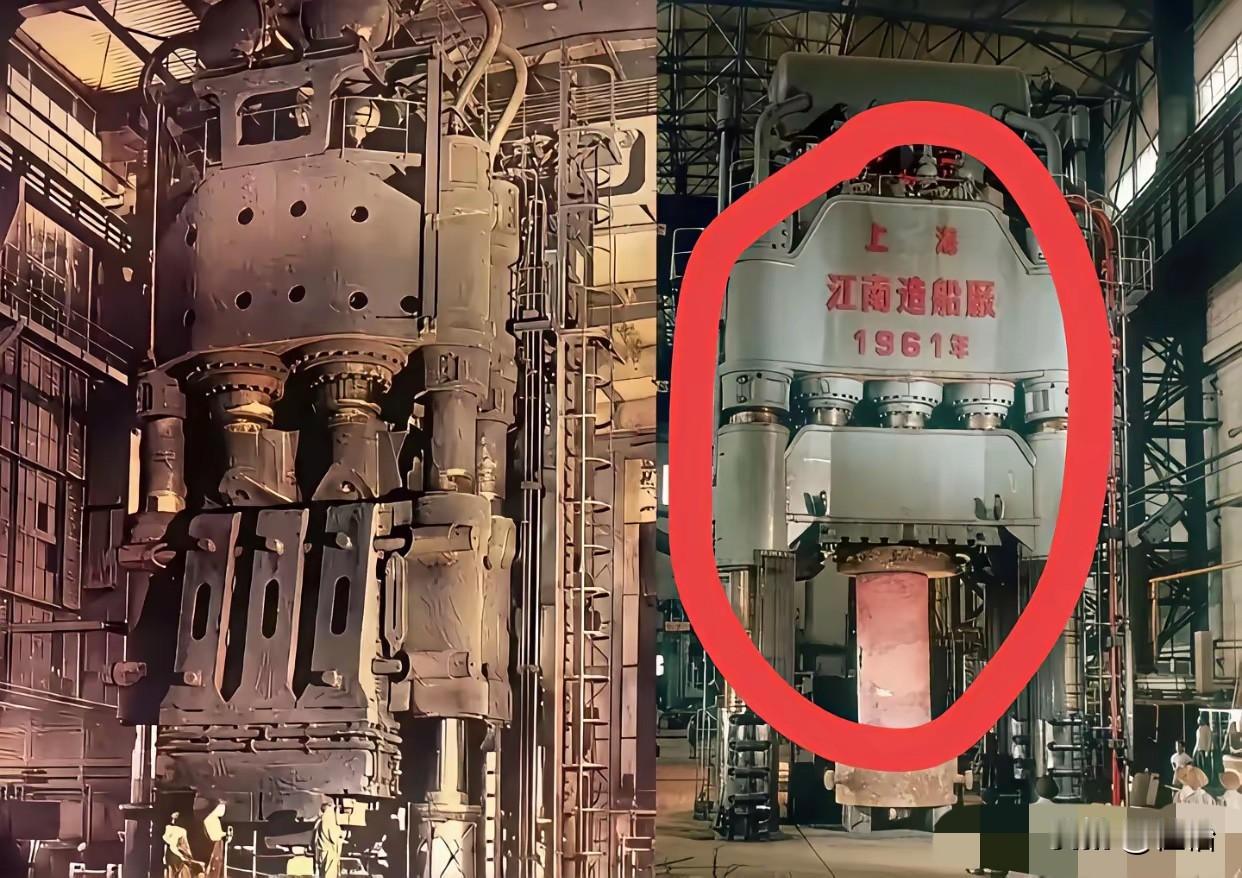

上世纪五六十年代,中国与苏联各自拥有万吨水压机。苏联的万吨水压机系二战缴获自德国,并无完整图纸可提供中国。中国最终自力更生,于1962年成功研制首台万吨水压机,标志着我国重型机械制造的重大突破。 那会儿的中国,太需要这台机器了。刚从战争废墟里站起来没几年,要造飞机、轧钢轨、炼重钢,哪样离得开大型锻件?可万吨水压机是重型工业的"心脏",没有它,再硬的钢坯也变不成合格的零件。 苏联有是有,可人家那是从德国抢来的现成货,自己都没摸透原理,更别说给咱图纸了。有次中方技术员试着问起细节,对方只含糊地摆手:"这东西复杂,你们现在搞不了。" 这话听着刺耳,却没人敢反驳。1958年,研制任务落到了上海江南造船厂,牵头的是个叫沈鸿的工程师。这人有意思,没留过洋,早年是开机器铺的,却对机械构造有种天生的敏感。他领着团队去废品站翻旧机床,在仓库里扒拉抗战时留下的残破图纸,连苏联专家扔的草稿纸都捡回来拼了又拼。 最难的是没数据。水压机的钢柱要承受万吨压力,焊缝差一毫米都可能崩裂。沈鸿带着人蹲在车间,用铅笔在钢板上画草图,算数据靠算盘,一天下来手指磨得通红。有个老焊工急得直拍大腿:"沈工,这焊缝角度咱拿不准啊,万一炸了......"沈鸿把烟蒂摁灭在铁桶里:"拿废钢坯试,炸了再调,调十次不行就百次,总能摸着门道。" 车间里的温度夏天能到四十度,冬天又冻得握不住笔。技术员们把铺盖卷搬到车间角落,饿了啃口干粮,困了趴在图纸上打个盹。有回试机时,高压油管突然爆裂,油喷了沈鸿一身,他抹把脸就喊:"快记下来,压力超过多少就崩,这是重要数据!" 没人知道他们失败了多少次。光报废的钢坯就堆成了小山,有次连苏联专家路过都摇头:"你们这是瞎折腾,浪费材料。"可团队里没人泄气,老工人常念叨:"当年红军爬雪山过草地,啥都没有不也走过来了?这机器,咱必须造出来,不能让人看扁了。" 1962年夏天,当第一块钢坯在水压机下被稳稳压成预定形状时,车间里的人都哭了。沈鸿摸着机器冰冷的外壳,手里的扳手"当啷"掉在地上——那上面全是汗渍和油污,跟他的工装一样。这台机器高23.6米,重2200吨,光零件就有上万个,每一个都是中国人自己琢磨出来的。 后来有人算过,这台水压机让中国大型锻件的生产能力一下子跃了好几个台阶。飞机发动机的涡轮盘、万吨轮船的主轴,以前得靠进口,现在自己就能造了。更重要的是,它证明了一件事:没有别人的图纸,没有现成的技术,中国人照样能啃下硬骨头。 苏联那台缴获的水压机,后来因为缺乏维护慢慢老化了。而中国这台,至今还在上海重型机器厂运转着。有人说,它不光是台机器,更像是个坐标——标注着一个国家在困境里如何站直了腰杆。 靠别人给的,终究不踏实。自己干出来的,才是真底气。当年那些趴在图纸上的技术员不会想到,他们用算盘和扳手拼出来的,不只是一台机器,更是一种不信邪的劲头。这种劲头,放到今天,是不是依然管用? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。