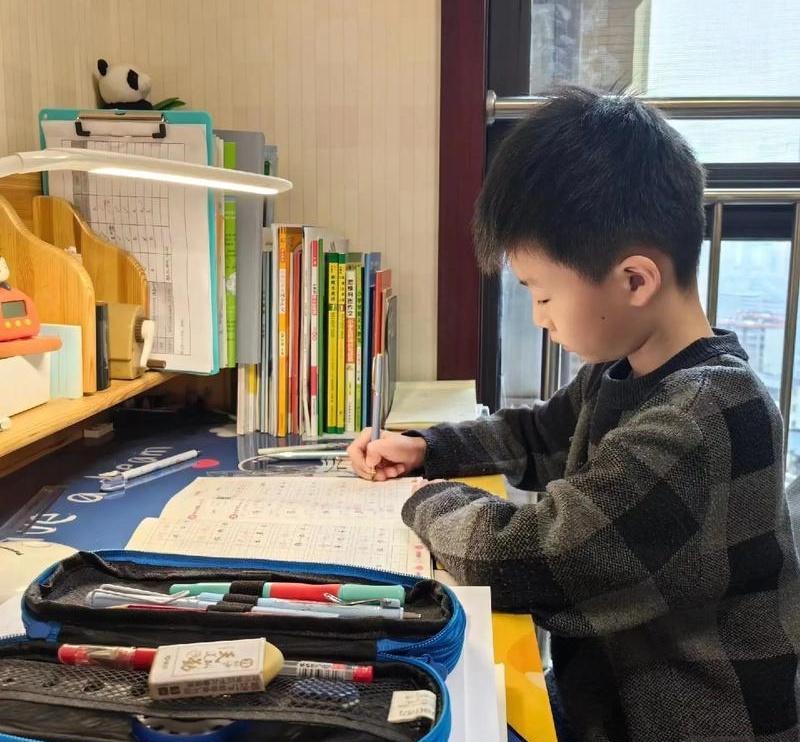

一位陪读妈妈的经验总结:陪读多年,发现小学阶段不应该踩的7个坑! 我们家那位刚上小学的时候,我们那股焦虑劲头,现在回头看,真有点像在搞一场“军备竞赛”。最近我们工作中研究国际关系,发现有些小国,就是因为心里没底,拼命地扩充军备。结果呢?安全感没换来,反而把自己的家底给拖垮了。我们当时陪着孩子读书,心态简直一模一样。 今天,我们就掏心窝子聊聊,这几年陪读路上,我们用真金白银的学费以及大把的焦虑时光,换来的几个血泪教训。这些“坑”,我们踩过,希望你们能绕过去。 我们掉进去的第一个大坑,就是疯狂刷题。我们当时天真地想,只要买的练习册够多,并且让孩子天天泡在题海里,成绩肯定就稳了。结果呢?孩子的书桌上,卷子堆得像小山一样高,成绩单上的数字反而直往下掉。最让我们揪心的,是有一次看到他盯着一道翻来覆去都做错的题,眼神空洞,那里面没有思考,全是麻木。我们那一刻才明白,他根本不是在学习,而是在消耗自己对学习最后那点兴趣。 这不就是我们工作中常说的“路径依赖”嘛。一旦走上某条路,就算发现可能是错的,也很难掉头。后来我们痛下决心,把几乎所有练习册都收了起来,只留下一本错题集。我们告诉他,咱们换个玩法,彻底搞懂一道错题,比刷十套新卷子都管用。我们陪着他一点点分析,是概念没吃透,还是计算太马虎。就像一个国家战后重建,重点是修复根基与发展民生,而不是继续造武器。当那本错-题集越来越薄,孩子的自信心与成绩才真的回来了。 就拿“作者通过什么手法,表达了什么思想感情”这类问题来说,他确实很快就学会了写“标准答案”。但一个要命的问题出现了,他看书的乐趣没了。以前他看《海底两万里》,会激动地跟我们讨论尼摩船长的潜水艇有多酷;后来他看任何故事,第一反应都是“老师会从哪个角度出题?” 我们这是在亲手扼杀他感知这个世界的能力,果断停掉了这种训练。把省下来的时间,用来带他逛书店,让他像吃自助餐一样,自己挑想看的书。当他的阅读量上去了,那种理解能力是打心底里长出来的,是任何技巧都替代不了的。 还有一个“军备竞赛”的重头戏,就是奥数。看着身边的孩子都在学,我们心里又开始发毛。可硬着头皮去试听了几节课,我们发现这东西对低年级的孩子来说,简直是天方夜谭。它考验的不是算术,是一种高度抽象的逻辑思维。这种能力,就像孩子的身高,没到那个年纪,硬拔是长不高的。 我们后来了解了一下芬兰的教育,他们特别重视在小学阶段打好基础,从不鼓励抢跑。其实咱们老祖宗的智慧也是如此,讲究一个“慢工出细活”。地基不牢固,楼就盖不高。与其让孩子在听不懂的奥数课上备受打击,不如让他把课本里的每个公式与定理都弄得明明白白。 当然,有些事确实需要早做准备,其一就是英语启蒙。以前总觉得这是上学以后的事,没怎么上心。结果一进小学,我们直接傻眼了。班里好几个孩子,张口就是一口流利的英语,课堂互动非常自如。我们家孩子呢,听不懂也说不出,那种挫败感,我们看着都心疼。 语言这东西,说白了就是个环境。它不是一门需要攻克的学科,而是一种需要浸泡的氛围。这就跟一个国家搞外交一样,越早融入那个圈子,就越有话语权。我们后来才赶紧亡羊补牢,每天规定时间看原版动画,听英文故事,陪着他一起读绘本,慢慢追赶。 在陪读的头几年,我们眼里只有分数,就像一个只盯着GDP数字的官员。我们把孩子的时间表安排得密不透风,却恰恰忽略了最根本的“可持续发展”——他的身心健康。直到有一天,我们发现他整个人都无精打采的,写作业拖到很晚,早上又急匆匆的。 这不就是“竭泽而渔”嘛,我们开始强制执行“晚上10点必须睡觉”的铁律,并且每天雷打不动地拉着他下楼运动。有时候跳绳,有时候打羽毛球。当他重新在运动场上大笑的时候,我们发现他的学习效率反而高了。因为他心里有盼头,知道写完作业就能去玩。 我们曾经把他的时间规划得像一张作战地图。在他表现出厌学情绪后,我们开始“放权”。每天完成必须的任务之后,剩下的时间完全由他自己做主。他可以玩玩具,可以看会儿电视,甚至就是发发呆。这种“留白”,反而给了他喘息的空间与自主的能力。 如今这个时代,“鸡娃”几乎成了一种社会常态,我们身处其中,很难完全不受影响。这背后是整个社会的集体焦虑。我们觉得,适度地激发孩子的潜能没有错,但最怕的就是“用力过猛”。那种源于我们自身焦虑的压力,最终只会原封不动地转移到孩子身上,让我们和孩子都疲惫不堪。 回头看这几年的陪读路,真像开着一艘小船在风浪里学航行,从开始的手忙脚乱,到慢慢摸到一点门道。我们终于想通了,教育不是一场你死我活的竞赛,它更像一场马拉松。起跑时冲得太猛,后半程肯定会体力不支。有时候,慢一点,稳一点,反而能走得更远。