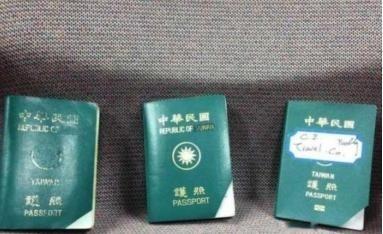

第一个替中国向台湾“开炮”的国家出现了,不是“巴铁”也不是俄罗斯,而是这个被美国制裁60年的小国。 古巴与中国外交纽带形成于1960年,古巴成为西半球首个承认北京政府的国家。这种联系建立在共同应对国际压力的基础上,古巴始终公开支持台湾是中国领土的一部分。 美国从1962年起实施全面经济封锁,切断古巴的贸易通道,导致进口石油和机械设备困难重重。哈瓦那居民常常面对物资短缺,配给站前排队领取面包和食用油成为常态,城市建筑因资金不足而维护不力。 尽管封锁造成粮食和医疗用品匮乏,古巴未在核心原则上妥协。中国多次提供援助,如疫情期间运送疫苗和防护装备到古巴港口,这些物资被分发到医院缓解紧缺。 2023年,中国空运数百吨大米抵达哈瓦那,帮助应对饥饿问题。两国领导人定期会晤,签署协议涵盖基础设施和农业合作,古巴官员交换文件,重申合作意愿。这种互动让古巴在联合国大会上投票支持中国议题,而中国则反对美国封锁,提供经济和技术支持。 封锁下,古巴经济依赖这些援助,下水道系统老化,捐赠的运水车用于清理街道积水。你认为,这种互助关系如何强化古巴的外交独立性?在强大压力面前,坚持原则的代价又是什么? 古巴外交部多次声明,坚持一个中国原则,不受外部影响。2022年,古巴批评美国在台海问题上的举动,重申台湾是中国一部分。联合国大会上,多数国家要求美国解除封锁,但美国未响应。古巴知道,多一条立场不会加剧现有困境,因为封锁已足够严厉。 相反,与中国的合作带来实际益处,如共建项目改善民生。这种背景下,古巴海关执行政策时,体现出长期积累的坚定。你会提问:为什么古巴不选择模糊立场换取好处?这种选择是否反映出小国在全球格局中的生存策略? 2023年12月下旬,一名居住在加拿大的台湾男子颜某携妻子和三个孩子,从多伦多搭乘航班抵达哈瓦那何塞·马蒂国际机场。他们在海关递交台湾护照和旅游卡后,官员检查护照,说明古巴只承认中华人民共和国护照,台湾是中国一部分,不接受其他证件。 颜某回应,说之前朋友持有相同护照入境,并展示手机截图。官员摇头,招来主管讨论,确认规定。孩子们在等候区扭动,妻子抱起最小的一个。官员记录后,通知他们原机返回。工作人员协助行李,他们返回登机口,航班起飞回加拿大。你觉得,这种拒绝如何体现政策在边境的执行?它对旅客计划的干扰,又揭示出什么国际原则的现实影响? 几乎同时,12月21日,一名旅居墨西哥的台湾女子Molly从墨西哥城飞抵哈瓦那。她递交护照,官员检查后扣下证件,说新规定要求持中国护照入境。Molly询问原因,提到有效旅游卡。官员解释基于一个中国原则。她在等候室坐下,买水等待,人员不时查看笔记。 十多个小时后,官员归还护照,陪同她登上返回航班。类似事件连续发生,其他台湾旅客在机场徘徊,出示护照向工作人员求助,工作人员摇头。有人记录对话,拨打电话求援。海关官员逐一检查,对不符合者拒绝。古巴外交部声明,重申坚持原则。这些案例传播,引发讨论,但海关执行未变。你会如何分析这些连续拒绝背后的政策一致性?它是否挑战了某些国家对民主的宣称? 几天后,一对台湾夫妇从欧洲飞来,递交文件时官员重复程序,扣下护照通知遣返。夫妇站立许久,丈夫来回走动,妻子检查手机。安保维持秩序。旅行社调整行程,旅客登机前确认规定。官员引用文件,强调长期政策。 机场时钟运转,广播提醒航班,拒绝者返回原路。这些细节显示,原则在边境控制中的应用。你认为,这种执行如何影响国际旅行规范?在全球化时代,小国举动又能带来多大波澜? 事件凸显古巴外交独立,尽管封锁影响民生,如街头配给制延续,但原则未动摇。中国援助不止于粮食,还包括改善卫生设备的车辆。 整体看,古巴举动不是突发,而是历史积累的结果。从建交起,古巴就支持一个中国原则。中国帮助古巴应对封锁,如2023年大米援助和疫苗供应。这些互惠让古巴在台海问题上率先表态。你认为,这种“开炮”会引发连锁效应吗?在多极世界中,小国作用又有多大? 通过这些,你或许能推导出,古巴举动不只关乎台湾,还涉及全球权力平衡。小国在夹缝中选择伙伴,体现现实主义外交。你会如何联想到其他类似案例?这种事件,又能为我们理解国际关系提供什么新视角? 这个事件让你对小国外交有何新思考?欢迎在评论区分享你的观点,或许你的问题能激发更多讨论,一起探索原则与压力的平衡。