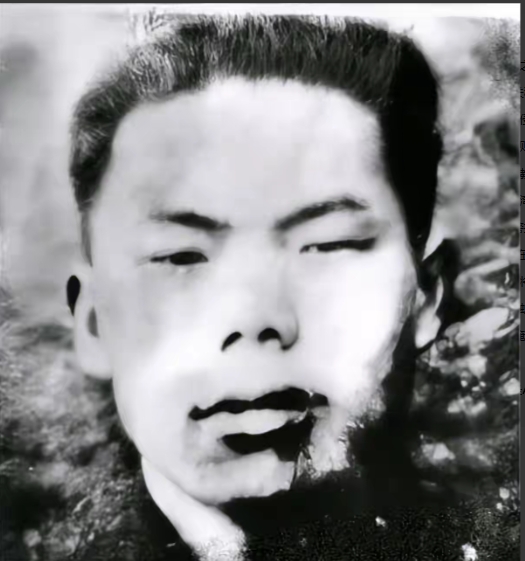

1952年深夜,朝鲜战场上志愿军战士都在熟睡,唯有一名战士因入党太激动,翻来覆去睡不着,此时,大批美军趁着夜色,无声无息摸上了志愿军阵地。 1952年7月的一个深夜,朝鲜前线的老秃山被夜色紧紧笼罩,山风呜咽,仿佛也在为即将到来的战火哀鸣。 坑道中大多数志愿军战士已经沉沉入睡,白日的激战和紧张巡逻使他们身心俱疲,但在这片宁静中,唯有一人久久未眠,他就是第39军115师343团的一名副班长倪祥明。 就在当天上午,连队党支部刚刚正式批准了他递交的入党申请,那一纸批复仿佛一团火,在他胸中熊熊燃烧。 从一名出身贫寒的壮丁到今日的志愿军战士,从被动应命到主动选择,他内心翻涌的激动无法平息,这不是一份荣誉,而是一种沉甸甸的信任,是一种终于被认同的归属感。 他望着黑暗中一线天光,思绪万千,直到决定不再辗转反侧,索性主动替下值守的战友,独自一人走向坑道最前沿,站在阵地警戒线上,继续守护这片焦土。 山下静得出奇,唯有风中偶尔传来几声虫鸣,倪祥明全神贯注,耳朵贴着夜色聆听远处的风声和地势的呼吸,他已经不是第一次站岗了,但这一次,他的心境和往常截然不同。 就在这时,一阵轻微的摩擦声打破了夜的寂静,细如牛毛却刺破耳膜,那是碎石被军靴踩动的声音,在这沉默的山间显得格外异常,他的脊背一紧,本能地意识到,敌人正在逼近。 他迅速唤醒了战友,几秒钟内完成了敌情通报与火力指令的传达,爆炸在山坡下轰然响起,战士们纷纷惊醒,拎起枪械投入战斗。 手榴弹的爆炸、子弹的怒吼和敌人的嘶吼声交织在一起,黑夜像被利刃割开一般,火光四起,烟尘弥漫,整座阵地顷刻间从沉寂化为火海。 美军趁夜偷袭,想要利用志愿军熟睡之际奇袭阵地,但倪祥明的警觉打破了这一切,他带领战友们迅速展开反击,凭借有限的火力阻击敌人的推进,他手持冲锋枪冲在最前线,哪里敌人密集,哪里就有他凶猛的火力压制。 子弹一梭梭射出,如同火蛇在黑暗中穿行,但敌人如潮水般不断冲上山头,火力异常凶猛,倪祥明很快就打光了所有子弹。 他毫不迟疑地扔下空枪,转而抱起一箱手榴弹,站在火线最前沿,成了一座不知疲倦的“人形炮台”。 他手中的每一颗手榴弹都精准投向敌群,将敌人的攻势一再推迟,但最终在一次弹药补给尚未到位的空档,他被五名美军士兵从侧翼包抄,激烈搏斗中,他成功打倒一人,但终因寡不敌众,被死死按压在地。 在这生死攸关的瞬间,他没有挣扎,而是从腰间摸出最后一颗手榴弹,引信被毫不犹豫地拉开,在火光即将吞噬一切前的一秒,他用尽全身力气高声呼喊:“共产党万岁!”“毛主席万岁!。 爆炸声震撼了整个山头,他用自己年轻的生命,阻止了敌人的渗透,为后续部队赢得了宝贵的组织反击时间。 援军及时赶到,乘胜追击,将敌人彻底击退,倪祥明的牺牲成为守住阵地的转折点,他用鲜血筑起了一道无法逾越的防线。 他的牺牲震动了部队,战后志愿军总部为其追记特等功,授予一级英雄荣誉称号,他所在的四班,被命名为“一级英雄班”,消息传到家乡,杞县百姓自发集资为他建起纪念碑亭,三面石碑记下英雄的事迹,也将他的名字镌刻在时间的岩壁上。 时至今日,那座六角碑亭依旧矗立在故乡的大地上,经历风霜雨雪,依然庄严肃穆,每年的清明节,前来祭奠的人络绎不绝。 我们必须要铭记那场战役的意义,在沉默的深夜,有一个27岁的年轻人,为了信仰,为了祖国,留在了老秃山的那一声巨响里,他未曾走远,只是换了一种方式,守护着我们。 信源:中国军网——山河无恙•抗美援朝英雄谱|一级英雄倪祥明