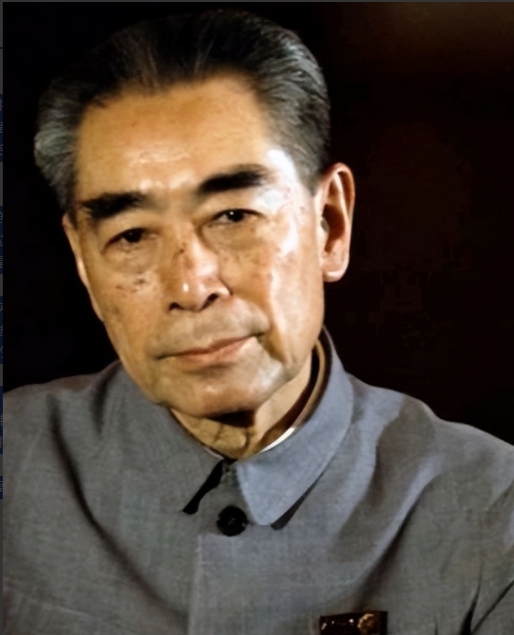

1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“ 你们这是什么意思?你们想干什么?怎么拿来这样的衣服?为什么不做新的? 你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?” 1976年初,北京的冬天格外寒冷,周恩来总理的病情逐渐恶化,全国上下都在关注这位为国家和人民操劳一生的领导者的健康状况,1月8日这一天,噩耗传来,总理在北京医院病逝,举国震惊,哀恸笼罩整个神州大地。 在总理逝世后的整理工作中,一位名叫韩宗琦的医生被赋予一个沉重而庄严的任务,为周总理穿上寿衣。 韩宗琦与周总理夫妇有着多年的接触,内心对他们既敬重又亲近,他本以为,作为新中国的总理,即使生前再节俭,离世时也理应庄重得体,可当值班卫士将准备好的寿衣交到他手中时,他惊愕地发现,那并不是人们常见的崭新衣物,而是一套旧中山装和一件已被多次洗涤、缝补过的衬衣。 那一刻,他心中悲愤交加,在这样的日子里,他难以接受一位伟大领导人以如此简朴的仪容告别世界。 他的情绪失控,几乎难以平复,这不仅是因为衣物本身的陈旧,更因为那深沉的敬意找不到落脚点,换来的竟是破旧衣服带来的心痛与无措。 但事出有因,这些寿衣并非因疏忽而简陋,而是严格按照邓颖超的指示挑选的,早在总理弥留之际,邓颖超便表达了他们夫妇共同的意愿:不设隆重仪式,不置新衣,不讲排场。 她反复叮嘱,不做新衣服,就从家里总理生前穿过的衣物中挑选一套最体面的,这份交代不仅是对周总理朴素一生的尊重,更是两人始终如一的信念体现。 总理的衣柜并不大,里面多是穿了许多年的旧衣服,工作人员翻找许久,才选出一件尚且完整的灰色中山装,虽然布料泛白,但没有明显破损。 至于衬衣,领口与袖口已用不同布料更换过,痕迹清晰可见,这样的衣物,本不足以作为寿衣送别一位国家元首,却恰恰是这位元首本人的选择。 韩宗琦最终接过了衣服。他的激烈情绪逐渐平静下来,内心也多了一份理解,他明白这些衣物承载着的不仅是总理的身躯,更是一种精神的延续。 他亲手为总理穿上那套衣服,动作格外缓慢,几次落泪,那不仅是悼念,也是他对这份节俭精神的认同和敬意。 不仅衣物简朴,连骨灰盒的选择也体现了周总理一贯的低调与克己,负责治丧工作的人员前往八宝山革命公墓挑选骨灰盒时,在几款中最终选择了最便宜、却有些许缺陷的一个。 盒盖稍显松动,但功能尚存,这一选择也得到了邓颖超的首肯,她表示盒子只是容器,不需讲究华丽,后来她甚至提出,自己百年之后也使用同一个骨灰盒,以节省资源,留作纪念。 总理的遗体整理工作中,也处处体现着简朴的原则,理发师朱殿华为总理整理容貌时,保留了他因病疲惫的面容,他知道这是总理与病魔长期搏斗后留下的真实印记,是他将身体燃尽奉献给国家的最好写照,理发的过程格外安静,每一剪每一剃,都凝聚着敬重与不舍。 在追悼仪式上,前来送别的群众络绎不绝,那一天,无数人手捧白花自发站在街头长时间驻足,只为向这位人民的总理送上最后一程,棺椁缓慢移动,举步维艰,那不是因为沉重的重量,而是人们不舍的心意。 最终周恩来总理的骨灰未建陵墓、未立丰碑,而是按照他的遗愿,撒入祖国的山河大地之中,他不愿自己逝去后浪费土地资源,这不仅是物理意义上的归土,更是一种精神的回归,他将自己的一切,连同生命与理想,全部交还给了这片养育他的土地。 一件旧衣,一句嘱托,一个朴素的骨灰盒,周恩来总理用他最后的选择,给世人上了深刻的一课,真正的伟大,从来不需要外在的装饰,他一生清廉,一世无华,却用人格力量铸就了人民心中最庄严的纪念碑。