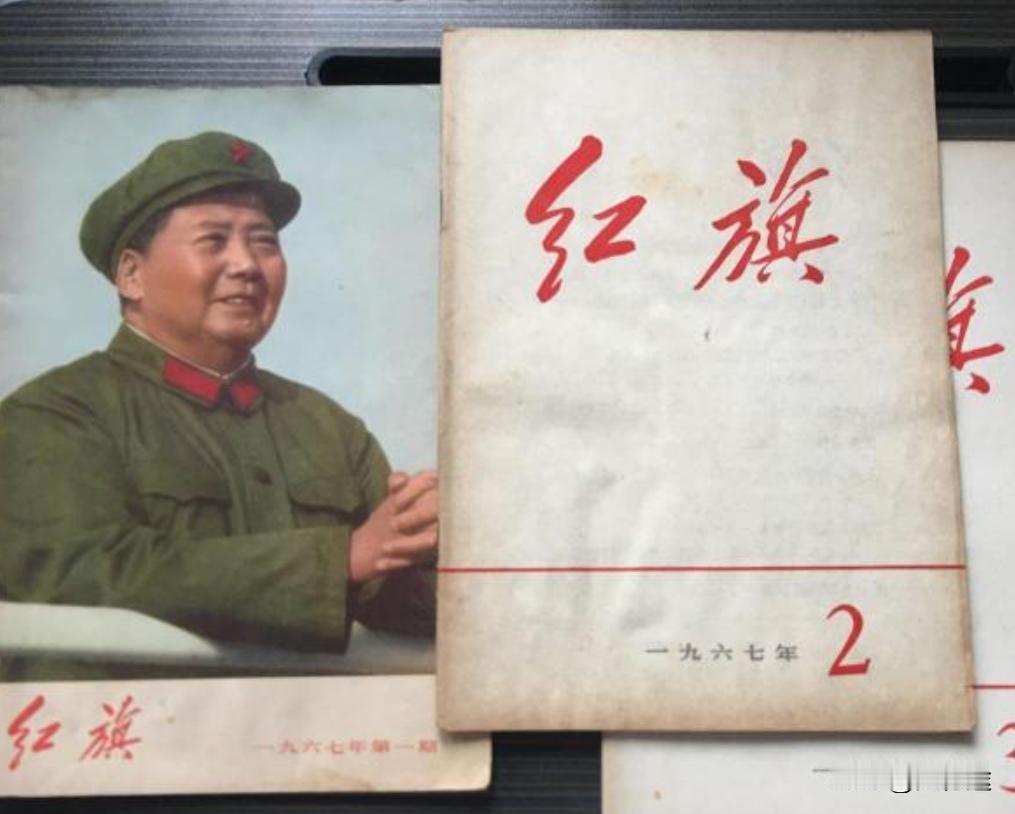

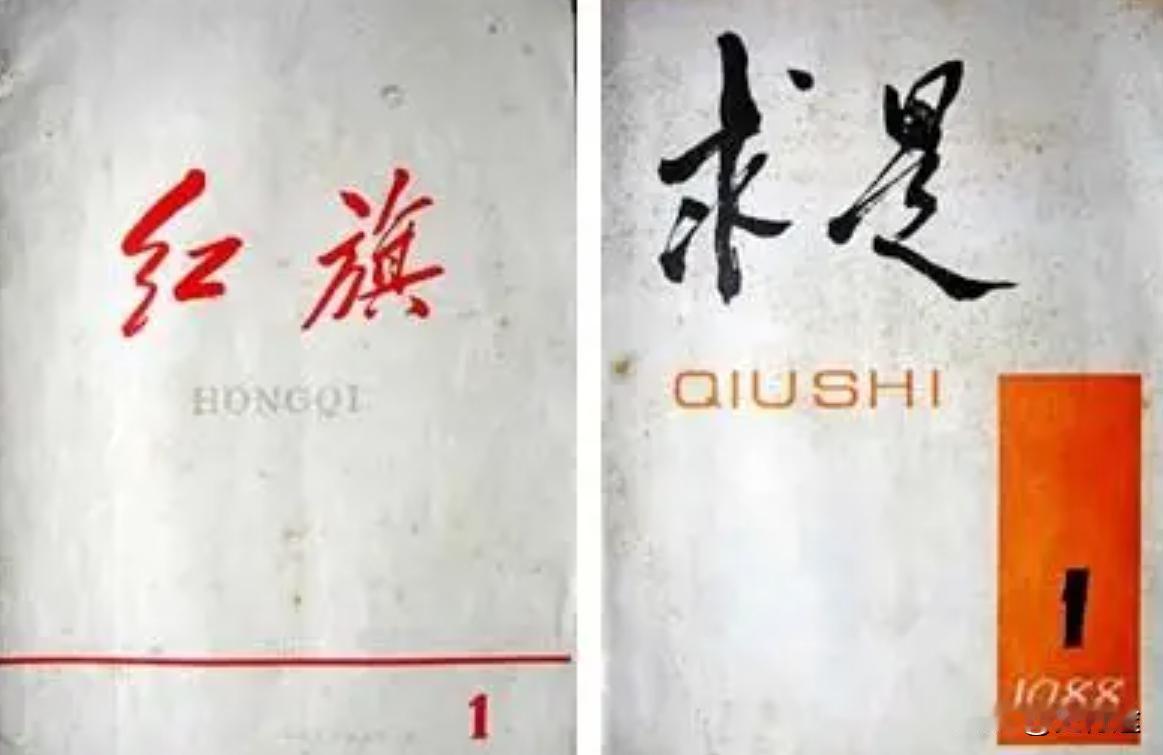

1988年6月16日,《红旗》杂志刊登了一则重磅消息,如惊雷炸响神州,令无数中国人民当场掩面而泣! 1988年6月16日,《红旗》杂志悄无声息地停刊了。 杂志最后一期的内页右下角,只是一行简短的通知:自即日起,《红旗》停刊。没有大张旗鼓,没有专题总结,也没有送别文章,像一位劳苦功高的老人悄悄退场,没有鞠躬,也没有告别。 这一天,很多人都没意识到,它标志着一个时代的结束。 这本杂志并不是普通的刊物。 在中国共产党几十年的宣传体系里,《红旗》曾经是定海神针一样的存在。 从1958年创刊到1988年停刊,它整整活跃了三十年。 创刊那年,毛泽东在一次中央会议上提出办这样一本理论杂志的设想,说要“高举革命红旗”,于是就有了这个名字。 他还亲笔为杂志题了字,又亲自改发刊词,把这份刊物的调性定得明明白白:讲革命、讲阶级、讲意识形态,要有理论高度,也要有斗争精神。 第一期杂志在6月1日出刊,封面是白底黑字,两个大红字“红旗”印在正中,一眼看上去,朴实又庄重。印量一开始就突破了600万份,发行到全国各地,党政军机关、高校、工厂,甚至远在边疆的小县城都能读到。 有些单位专门订几十本,在学习室整整齐齐地摆一排,然后组织干部轮着读。 不仅是读,读完之后还要写心得、做讨论,仿佛《红旗》说了什么,大家才知道这一阶段的“正确答案”。 那时候的《红旗》,几乎是每场重大政治运动的“吹哨人”。 刊物常常在某项政策出台前几周,提前发表一篇理论文章,语气含蓄但信号明确。每一次风向变化,它都是最早发声的刊物之一。 很多老干部常常说,看《红旗》就像看天气预报,准得很。 问题是,时代变了。 《红旗》的风格没变。尤其是进入70年代末,中国开始进入改革开放新时期,整个社会都在摸索方向、探索突破。 1978年那场关于“实践是检验真理的唯一标准”的讨论,在当时可谓掀起了思想解放的浪潮,各地的报纸、广播、党校讲座都在热火朝天地讨论这个问题。但奇怪的是,《红旗》杂志选择了沉默。 不表态,不置评,哪怕只是发一篇温和的评论都没有。 这种不作为引起了邓的极大不满。 他公开指出,《红旗》在关键时刻“跟不上趟”,严重影响了党的理论宣传工作。 对一份党刊来说,这基本相当于政治判词。从那以后,《红旗》的地位逐渐下滑,很多原本对它言听计从的基层组织开始转向人民日报、参考消息,甚至地方自己搞的内部刊物。 到1988年,党中央做出了一个决定:停刊《红旗》,并创办一份新的理论杂志。 《红旗》的使命,就此画上了句号。 与此同时,一本叫做《求是》的杂志正在紧锣密鼓地筹备中。 这本杂志的名字最初还不是定论,内部传说有很多备选方案,像《实践》《真理》《探索》等等,单子列了满满一页,中央领导还在琢磨该取哪个。 有一次全国人大开会,胡启立坐在会场边翻着那张名单,李瑞环凑过去看了一眼,说了句:“你们怎么不考虑‘求是’呢?”胡启立一听觉得不错,随手在名单上添了这两个字。 没过多久,“求是”就被正式定为新刊名。 杂志社里有人打趣说:“这个名起得太讲政治了,也太会做人了。” 刊名定下之后,还得有分量的人题字。 这次不再是毛泽东,而是由邓亲笔题写。 刊头两个字“求是”,字体刚劲有力,没有装饰,没有花哨,像是贴着现实走的脚印,也像是那个时代最鲜明的信号。 1988年7月1日,《求是》杂志正式创刊。 第一期杂志白底红字的设计看起来和《红旗》有几分相似,但内容完全不同。 从创刊词开始,它就亮明了立场:要服务于社会主义初级阶段的发展任务,要宣传改革开放的新路线,要在思想上“防止僵化和自由化”,要“百花齐放、百家争鸣”。 同时,《求是》也开始吸纳更专业的人才。 一批来自社科院、党校、重点高校的学者开始成为主笔作者。 他们有的长期跟踪政策变动,有的参与过立法调研,不少人手里都攥着一堆田野调查数据,写文章的时候说理不绕圈子,观点更注重逻辑清晰和证据支撑。 这种写作方式对当时的理论宣传系统来说,是个不小的冲击。 一年之后,中央决定将《求是》杂志由中央党校主办调整为由中共中央直接主办,地位提升,规格拉满,正式成为中央的理论机关刊。 《红旗》到《求是》,这不是一次简单的“换刊”,而是一次话语体系的重构。 从高喊革命口号到讲求改革逻辑,从用敌我关系来划分阵营到用实际问题来分清是非,这里面隐含着一整套政治思维方式的转变。 党刊的语言,向来都是最敏感的风向标。 语言怎么变,背后的理念就怎么变。《红旗》强调斗争,《求是》强调分析;《红旗》侧重定性判断,《求是》侧重政策解读。 这种变化,看似只是一纸文字的微调,实则意味着治理思维的演进。 这种演进,并不代表《红旗》毫无价值。 相反,在它存在的三十年里,它曾代表着一个时代的信念、战斗精神和政治热情。只是时代走到了下一个路口,需要另一种表达方式来接力。在那个关键节点上,《求是》应运而生,成了一座新的思想灯塔。

![网友说梓渝杂志只有小卡没有杂志,这是怎么回事~[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9237645064340791128.jpg?id=0)