郑州东大街的青石板路在解放前总泛着一层湿冷的光,尤其文庙附近,老槐树的影子像浸了墨的破布,终年贴在墙根上。山东来的老两口推着水车经过时,车轱辘碾过石子的声响总惊得槐树叶簌簌发抖,仿佛藏着数不清的眼睛。

他们的女儿春杏总低着头,粗布棉袄的领口磨得发亮。那年冬月初,老两口发现女儿棉袄第三颗布扣总扣不上,解开一看,肚腹竟像揣了个发面馒头。“是哪个杀千刀的?” 老爹举着扁担的手在半空抖得像秋风里的枯枝,老娘的哭嚎声惊飞了槐树上的寒鸦。春杏始终抿着唇,嘴角却奇怪地向上弯着,像是藏着个不能说的笑。

街坊们的闲言碎语比腊月的风还刺骨。剃头匠王麻子说曾见春杏半夜往槐树下跑,手里攥着块红绸子;卖糖画的老李头赌咒看到她跟个穿军装的后生在树后说话。老两口把春杏锁在柴房,窗棂上的冰花每天都结得格外厚,像有人在外面吹气。直到腊月初八那天,柴房的门虚掩着,春杏的布鞋整齐地摆在门槛内,人却没了踪影。

有人说在槐树上看到了白影子。那棵三人合抱的老槐树,平日里歪歪扭扭的枝桠那天竟直挺挺地伸向天空,像只举着的手。春杏就吊在最粗的那根枝杈上,蓝布裤脚还在轻轻摇晃,脚尖离地面恰好三寸。她的脖子上除了麻绳勒出的紫痕,还有圈极细的红印,像戴过细巧的项链。更怪的是,她右手食指深深抠进树皮,在灰黑的树干上留下个血洞,形状像朵没开的槐花。

老两口第二天就不见了。有人说他们半夜推着水车往黄河边去,车辙里混着血;也有人说看见槐树叶落得蹊跷,在地上铺成个 “走” 字。

转年清明,槐花疯了似的开,香得能熏晕人。街尾的张裁缝蹲在树下量布,忽然听见头顶有笑声。他抬头时,正好看见个穿蓝布衫的姑娘影在花丛里,手一松,半尺长的树枝带着尖刺直扎下来。那刺穿眼而过,带出的血珠滴在槐花上,竟把白花瓣染成了紫的。张裁缝死的那天,他媳妇在他怀里摸出块红绸子,上面绣着半朵槐花,针脚密得吓人。

入伏那天暴雨倾盆,拉洋车的张老四在槐树下避雨。泥水漫过脚踝时,有个穿蓑衣的人喊他:“张师傅,捎段路不?” 张老四刚应了声 “好”,就见一道闪电顺着槐树枝爬下来,像条银蛇。雷声炸响的瞬间,有人说看见槐树上挂着个白影,手正指着张老四;也有人说那闪电落地时,在泥里烧出个脚印,大小跟春杏的布鞋一模一样。张老四成了黑炭,洋车的铜铃铛却还在响,铃舌上缠着根槐树叶,绿得发亮。

冬至那天,两个穿灰军装的新兵蛋子在槐树下划火柴。瘦点的姓张,非要用刺刀劈树枝烤红薯。刺刀刚碰到树皮,就听见 “咔哒” 一声,像是有人掰断了骨头。那刀凭空飞起,刀尖朝下扎进张姓新兵的天灵盖,血顺着帽檐往下淌,在雪地上积成个小水洼。旁边的兵吓得瘫在地上,说看见刺刀飞起来时,槐树上的影子动了,像只手在抛东西。更邪门的是,那刺刀柄上刻着的 “张” 字,不知何时变成了朵槐花。

后来有个懂行的老道路过,围着槐树转了三圈,说这树吸了血气,已成精怪。他让人在树下埋桃木剑,可挖了三尺深就见着血水;想烧树,劈柴的斧头刚举起来就断成两截,断面也像朵槐花。

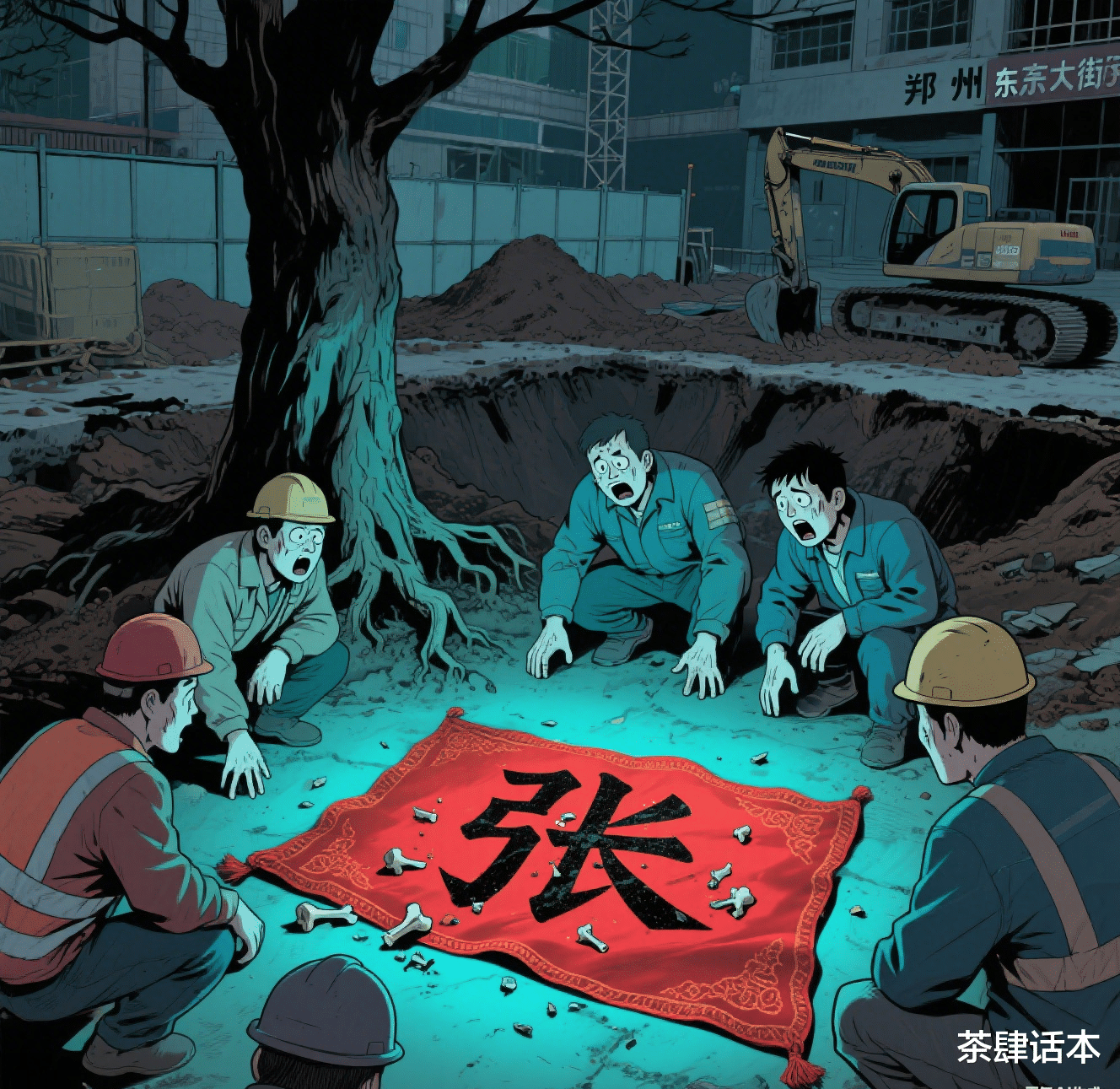

如今东大街早变了模样,可老辈人还说,阴雨天路过那片地,能闻见槐花香里掺着铁锈味。有次施工队挖地基,在三米深的地方掘出块红绸子,上面绣着整朵槐花,花心处用金线绣着个 “张” 字,针脚里还嵌着点碎骨渣。