家:灵魂的栖息地与精神的避难所

家,这个看似简单的字眼,却承载着人类最深沉的情感密码。它不仅仅是四面墙壁围合而成的物理空间,更是灵魂得以栖息的港湾,是精神世界中最柔软的避难所。在物质极大丰富的今天,家的意义早已超越了遮风挡雨的基本功能,成为我们对抗世界荒芜的最后堡垒。

家是记忆的容器。普鲁斯特在《追忆似水年华》中描写的那杯椴花茶,触发了主人公对童年家园的无限追忆。我们每个人的家中都藏着这样的"椴花茶"——或许是厨房里飘散的饭菜香气,或许是书架上泛黄的相册,又或许是阳台上那盆年年开花的植物。这些看似平常的物件,却如同时间的琥珀,封存着我们最珍贵的生命片段。当我们在外漂泊疲惫时,正是这些记忆的碎片,拼凑出让我们心灵安定的图景。

家是情感的熔炉。在这个空间里,我们卸下社会角色的面具,展露最真实的喜怒哀乐。鲁迅在《故乡》中写道:"其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。"家的情感纽带也是如此——本无必然的亲密,正是在日常的相处磨合中,那些争吵与和解、分离与团聚,才熔铸成了无法割舍的血脉相连。现代社会的快节奏常常让我们成为情感上的游牧民族,而家始终是那个让心灵得以停泊的港湾。

家更是自我认同的摇篮。法国哲学家加缪说:"人必须生存,必须创造。"而家的意义,就在于它为我们提供了创造自我、确认存在的基础环境。无论是孩童时期在家中形成的价值观,还是成年后按照自己意愿布置的生活空间,家始终是我们建构身份认同的第一现场。在这个充满不确定性的时代,拥有一个能够定义"我是谁"的空间,变得比任何时候都更为珍贵。

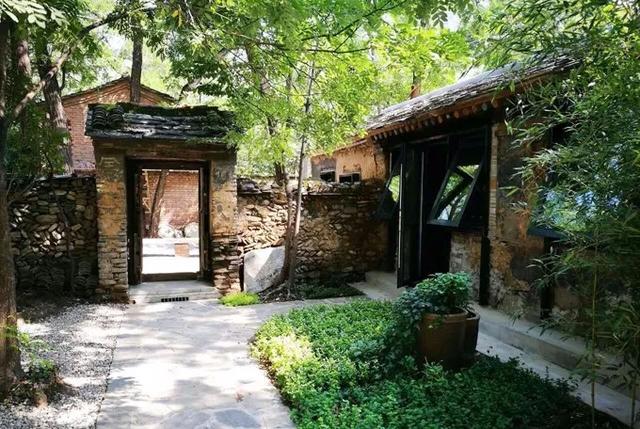

当夜幕降临,万家灯火点亮城市,每一扇亮着的窗户后面都是一个独特的宇宙。家之所以为家,不在于它的面积大小或装潢华丽,而在于它能够容纳我们最本真的状态。在这个物质丰裕精神贫瘠的时代,或许我们更该思考:如何让家不仅成为身体的居所,更成为灵魂的故乡?毕竟,人的一生,不过是在寻找一个能够安放所有脆弱与梦想的地方。