中国书法,这方寸之间墨痕浓淡的奇妙艺术,绝非仅凭线条构成。它是一面古老而清亮的镜子,映照着东方哲学的幽深思维,在笔锋游走之间,更将君子那“温润如玉”的至高品格,默默融入每一处墨痕之中。

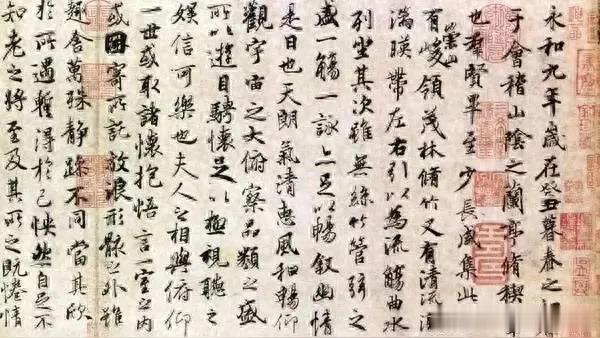

笔锋的流动,契合着东方哲学中“道法自然”的深邃哲思。毛笔柔软却具韧劲,笔毫铺展又聚拢,暗合了刚柔相济、阴阳相生的天道玄机。王羲之《兰亭序》中那行云流水般的字迹,时而如春蚕吐丝般细腻轻盈,时而又如刀刻斧凿般雄浑沉厚,恰如老子所言的“万物负阴而抱阳”。笔锋的提按顿挫,在纸面上营造出浓淡、干湿、疾徐的万千气象,仿佛无声演绎着宇宙间生生不息的呼吸与律动。颜真卿的楷书更是深谙“计白当黑”的空间妙理,其字如巨石安卧,点画之间那看似空无的“白”,却因结字疏密得当而显出饱满力量,成为整幅作品不可或缺的魂魄——这便是东方哲学“虚室生白”的完美具象化。

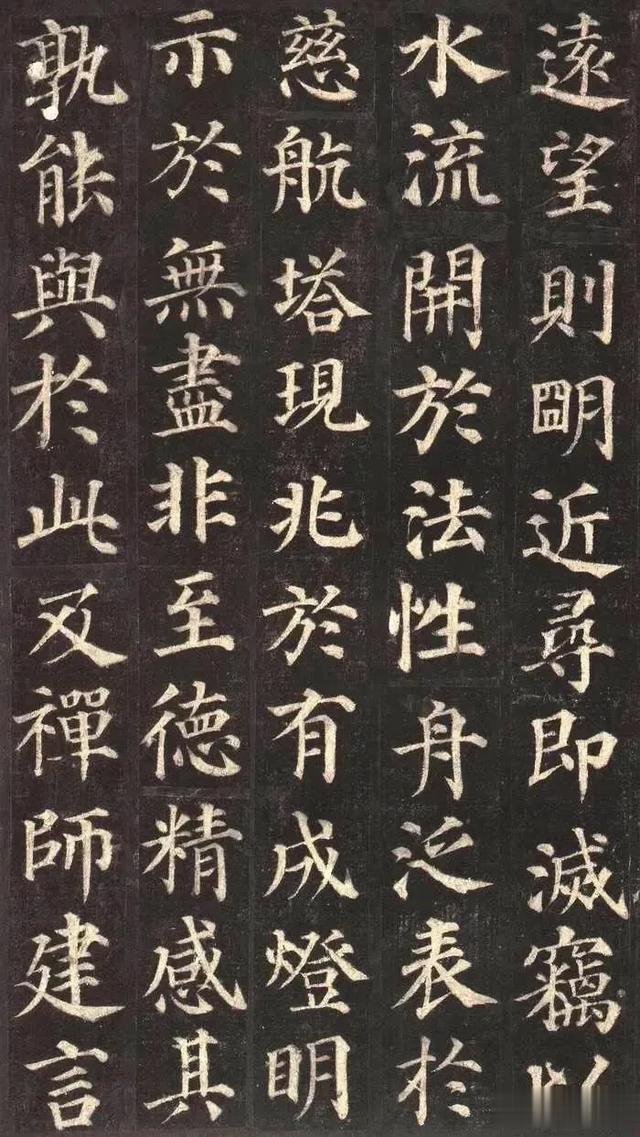

书法艺术之根本,亦在于其与儒家君子品格之间深刻且天然的联结。儒家推崇“文质彬彬”的君子风范,书法则奉行“书如其人”的至高准则。柳公权那句流传千古的“心正则笔正”,早已将书艺与人格紧紧焊接在了一起。他的《玄秘塔碑》,字字筋骨铮铮,笔力内聚如蓄势待发的强弓,然而锋芒却含而不露,每一笔都沉稳坚毅,于规矩森严中透出不屈的骨气——这恰是君子“外圆内方”人格在纸上的精神显影。而王羲之的《兰亭序》,则如同随水流淌的玉,温雅从容,笔画衔接自然顺畅,毫无张扬之气,处处流淌着“文质彬彬”的温厚与谦和。透过这些墨迹,我们仿佛看到一位谦谦君子执笔静坐于历史长河之畔,其精神气韵在纸页上凝固为永恒。

书法艺术所凝聚的如玉品格,在其“温润”的审美特质中臻于化境。玉之五德,与书法所追求的境界丝丝入扣。笔锋轻触纸面,墨色浓淡到自然晕染,恰似美玉表面柔和的光泽,含蓄蕴藉却饱含生机,此乃“润泽以温”之德。书家落笔藏锋而不露锐角,如书写横画时那“欲右先左”的微妙回锋,仿佛君子在言行之前先思虑周全,这便是“廉而不刿”的含蓄之美。线条追求“屋漏痕”、“锥画沙”般的天然质感,摒弃造作浮华,于质朴中见光华,恰是“瑕不掩瑜”的真淳体现。而用笔需如“折钗股”般刚柔相济,力道深藏于内,虽经岁月磨砺仍筋骨强健,此乃“折而不挠”的坚韧。最终,整幅作品气韵流动,如血脉畅通,起承转合圆融无碍,正是“锐廉不忮”的和谐境界。

当目光掠过千年墨痕,我们看到的不仅是线条之美,更是一颗颗如玉之心在岁月深处发出的温润光泽。那支看似柔软的毛笔,在书家手中化作哲思的刻刀,将宇宙之律动、君子之品格,深深镌刻在东方精神的基石之上。

在这追求锋芒毕露的喧嚣时代,书法以其内敛而坚韧的玉质光芒,为我们指引着另一种可能:不必咄咄逼人,温润与坚韧自能深植于内,在墨色浓淡间构筑起不可摧折的精神长城。砚田里的墨浪,依然倒映着千年不变的月光。