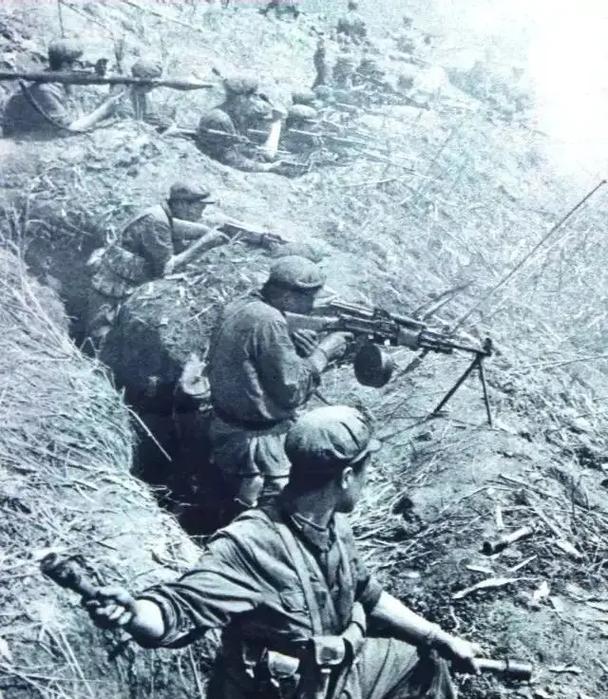

1979年,中央会议讨论出兵越南问题,会上,各将领态度有所不同,其中,叶剑英元帅和粟裕大将就反对出兵,但谁也没想到,陈云接下来的一番话,直接让邓公下定了出兵决心。 你有没有想过,一个看似简单的边境争端,如何牵动大国之间的战略博弈?在1979年那个关键节点,越南的扩张举动让中国高层面临艰难抉择。中央会议上,叶剑英元帅和粟裕大将明确表达了对出兵的疑虑,却没想到陈云的分析直接推动邓小平下定决心。这场决策背后的逻辑,值得我们一步步剖析:它如何从边境摩擦演变为国家行动,又怎样影响了后续格局? 中越关系在1970年代后期逐步恶化,越南统一后转向扩张政策,1975年结束抗美战争,军队转向北部边境,频繁蚕食中国领土。越南当局推行排华措施,大量华侨被迫离境,1978年上半年就有超过10万华侨返回中国,这些人主要来自越南北部省份,携带有限财产,通过边境口岸进入广西和云南。越南军队在边境设立据点,拆除界碑,修建工事,1978年冲突事件达上千起,包括炮击中国村庄,导致平民伤亡。中国外交部多次发出警告,但越南继续推进,1978年底入侵柬埔寨,推翻红色高棉政权,这被视为对中国的战略包围。苏联作为越南盟友,提供大量武器援助,包括坦克和导弹系统,帮助越南增强军力。苏联在中苏边境部署百万军队,中苏关系已降至低点,中国担心两线作战风险。这些因素累积,中国停止对越南援助,召回技术专家,双边贸易中断。国际环境中,美国刚刚与中国建交,邓小平访美期间提及越南问题,寻求外部支持。中国内部则强调自卫原则,边防部队加强戒备,挖掘战壕,调动后备力量。边境地区地形复杂,亚热带山地丛林为主,越南军队熟悉此类环境,而中国军队多年未参与大规模作战。这些背景促使高层召开会议,评估回应策略。 高层会议聚焦于是否对越南采取军事措施,多位将领支持行动,认为越南侵犯已超出忍耐限度,必须维护领土完整。叶剑英元帅从整体战略角度分析,指出北部苏联威胁严重,如果主力南移,可能引发双线作战,历史经验显示这种局面易导致重大损失。他强调中苏边境紧张,苏联军队部署规模巨大,中国需优先考虑北部防御。粟裕大将则侧重军事准备,军队自1962年对印作战后,未经历大型战役,新兵比例较高,对山地丛林作战适应不足。越南军队刚结束长期战争,实战经验丰富,擅长伏击和游击,中国部队若贸然进入陌生地带,胜算不确定,伤亡可能较大。他的观点基于一生谨慎用兵原则,主张评估天时地利人和。会议中,支持者列举越南具体侵犯,如边境据点扩张和华侨驱逐,强调国家尊严不容挑战。邓小平听取各方意见,权衡打与不打的后果,不打可能助长越南气焰,打则需防范外部风险。陈云同志发言,平时专注经济领域,此次从三个方面阐述。第一,定义战争性质为自卫反击,越南先挑起边境冲突,中国回应符合国际法,道义上站稳脚跟。第二,评估苏联反应,苏联边界漫长,主要精力在欧洲与美国竞争,不会为越南冒险全面开战,可能限于援助和谴责,避免陷入泥潭。第三,提出作战方针,速战速决,不恋战,快速摧毁越南北部军事目标后撤回,减少干预机会。他的分析化解疑虑,邓小平采纳此意见,当场决定实施。 战争于1979年2月17日启动,中国军队从广西和云南两线推进,东线由许世友指挥,西线由杨得志负责。部队攻克谅山等要镇,摧毁越南设施,战斗持续28天后,中国宣布目的达成,主动撤军。初期因地形不熟,部分单位付出代价,但整体执行速战策略。苏联仅口头谴责,调动部队示威,未实质干预。这验证了陈云判断。战后,中国专注内部发展,叶剑英继续国防工作,粟裕保持军事声誉,陈云转向经济规划,邓小平推进改革开放。整个事件反映高层决策的严谨性,从背景评估到执行,体现了战略平衡。 这场决策过程,不仅关乎边境安全,还涉及大国关系和内部稳定。你对叶剑英和粟裕的反对理由有何看法?陈云的分析是否改变了你的历史认知?欢迎在评论区分享你的观点,一起讨论这个转折时刻的深层含义。