1974年3月,陕西省西安市临潼区秦始皇陵东面3里的西杨村,几位农民正在奋力地打井。然而他们突然停下了手中的活,似乎是砸到了什么东西,待他们挖出来才发现,那是一颗陶制的人头。几个人面面相觑后顿觉晦气又泄气,传说挖井如果挖到人头,那可是非常不吉利的事。

1974年3月29日,陕西省西安市临潼区西杨村的农民杨志发带着几个兄弟和邻居,顶着春旱的压力,在村南的荒地上打井。那年头,水比啥都金贵,井打下去五六米了还没见水,大家伙儿都憋着一口气。就在这天,杨志发的铁锹突然碰着个硬家伙,刨出来一看,是个陶制人头。搁谁都得懵,这东西咋埋在这儿?村里人七嘴八舌,有的说可能是古窑烧坏的,有的觉得不吉利,毕竟挖井挖出人头,传言里可不是啥好兆头。可他们没扔下不管,又挖了一阵子,陶俑碎片和青铜兵器陆陆续续露出来,这下谁都觉得不对劲了。 杨志发和乡亲们合计了一下,这玩意儿不简单,得告诉上面。于是,他们找到当地文物部门报了案。没多久,考古队就风风火火赶到现场,带队的正是袁仲一。这位考古学家可是个硬角色,搞秦代历史研究好多年,一看现场就知道大事不妙。挖着挖着,成片的陶俑冒出来了,一个个跟真人似的站那儿,带着盔甲、兵器,气势逼人。袁仲一带着队伍一点点确认,这不是啥零散玩意儿,而是秦始皇陵的一部分陪葬坑,里头埋着几千个陶俑,规模大得吓人。

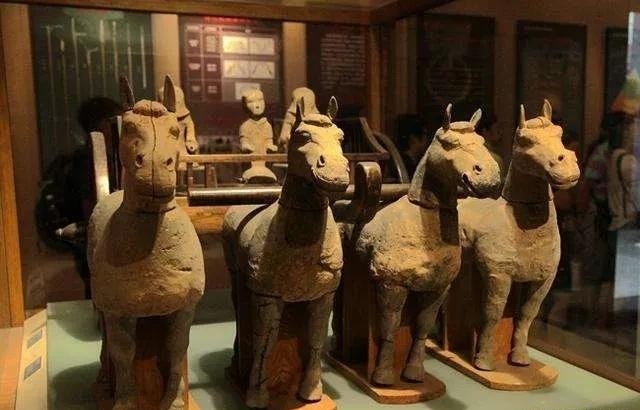

兵马俑不光是个大坑,里头的陶俑做得太牛了,每个都栩栩如生,细节拉满,连盔甲上的纹路都清清楚楚。这不光体现出秦朝的手艺有多高超,还能看出那时候军队的组织有多严密。袁仲一后来研究发现,这些俑按兵种、阵型排列,跟史书里讲的秦军差不多,简直就是地下版的秦朝军队。更别提这事儿还成了中国文化的一张名片,外国人一提中国,好多人都得想到兵马俑。 先说杨志发,1933年生的,地地道道的西杨村农民。那时候农村日子苦,他就靠种地过活。1974年那次打井,他带着五个兄弟——杨文海、杨延信、杨全义、杨培彦、杨新满,还有邻居王普志一块儿干。发现陶俑后,他的生活彻底变了样,后来还被请到兵马俑博物馆干活,签名卖书啥的,1998年还跟美国总统克林顿见了面。不过,他也有糟心事儿,地被征用了,补偿没多少,日子过得还是紧巴巴。 再看看袁仲一,1932年出生,比杨志发大一岁,却是完全不一样的人生。他是正儿八经的学问人,1960年在华东师范大学拿了历史学学士,1963年又拿了硕士,专攻秦代历史。兵马俑发现后,他带着考古队一头扎进去,硬是把这堆陶俑挖出来,还保护得妥妥当当。袁仲一不光干活细致,还写了书、做了研究,把秦朝那点事儿讲得透透的,被人叫“兵马俑之父”。这哥们儿实打实靠本事吃饭,名声响当当。

兵马俑的发掘不是一两天的事儿,几十年来陆陆续续挖出三个大坑,总共有8000多个陶俑。1979年,兵马俑博物馆正式开门迎客,立马成了热门景点。到了1987年,这地方被联合国教科文组织列为世界文化遗产,名气更大了。西杨村也跟着沾光,旅游业起来后,村里经济好了不少。 这事儿不光是挖出个坑那么简单。兵马俑背后是秦朝那段历史,秦始皇统一六国,修长城、建陵墓,搞得轰轰烈烈。陶俑坑就是他给自己准备的“地下军队”,想死后还能接着威风一把。结果两千多年过去,他没威风成,倒让后人开了眼界。这发现还带动了研究,秦朝的工艺、军事、文化啥的,都因为这堆陶俑有了实打实的证据。 兵马俑一出土,立马成了全球焦点。外国人跑来看,学者跑来研究,旅游的人更是络绎不绝。1987年成了世界遗产后,地位更稳了,连带着中国文化也跟着扬名。你要说这玩意儿有多牛,看看数据就知道:三个坑,8000多个俑,每个都有独特模样,愣是没一个重样儿。这得多少人、多少心思才能弄出来?秦朝那时候的手艺,真不是盖的。