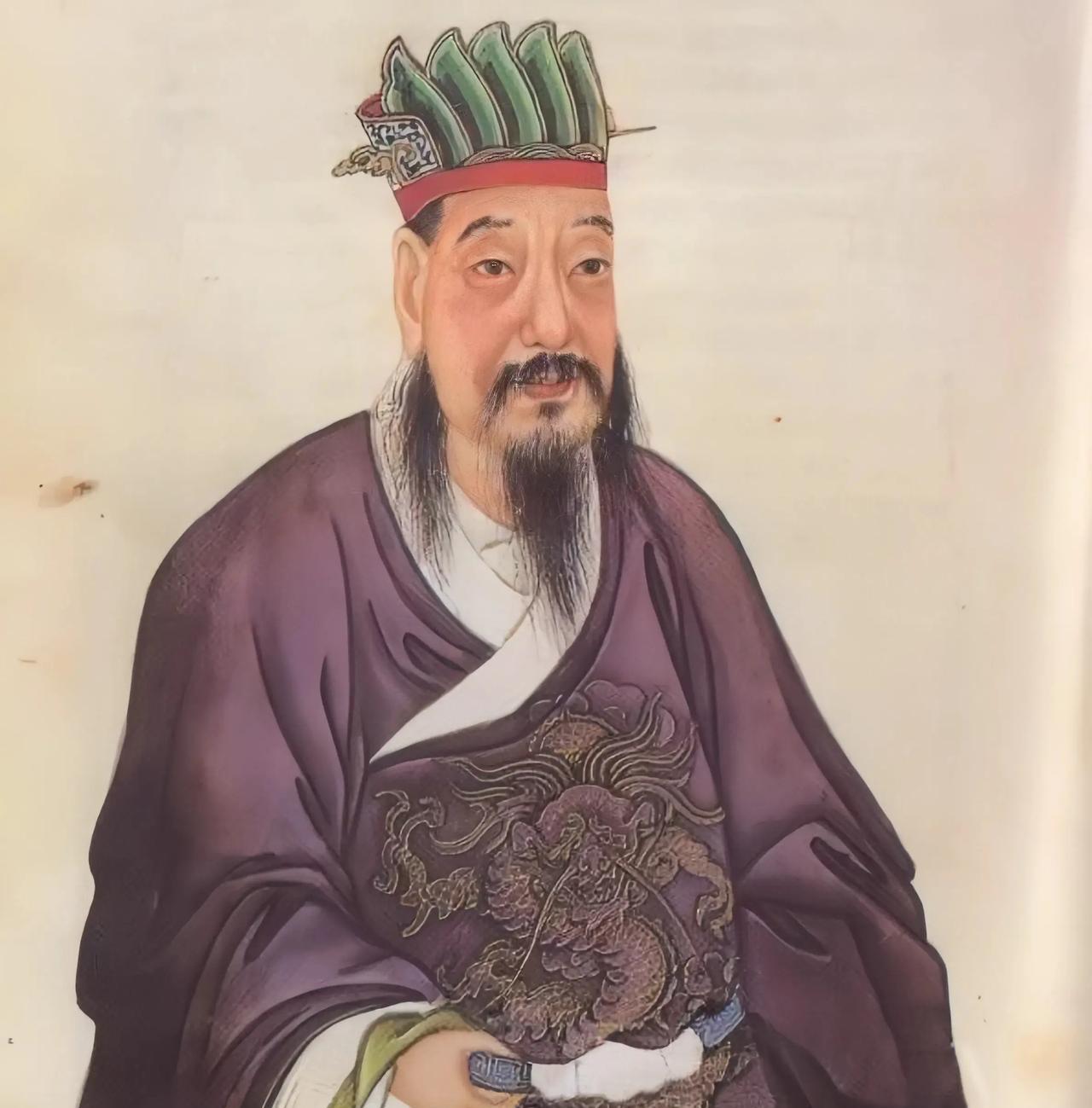

张九龄当宰相时,劝李隆基不要重用李林甫,遭到拒绝;劝李隆基杀安禄山,也不听。安史之乱,李隆基逃到四川后,这才想起已死的张九龄,派人去祭奠。 开元二十八年(740 年)春,韶州曲江的竹林间,一位身着素色便服的老者在病榻上缓缓睁开双眼。 这位老者便是张九龄,大唐开元盛世的最后一位贤相。此刻,他或许不会想到,五年后那场席卷天下的安史之乱,会让他生前的诸多谏言成为谶语,更不会想到,仓皇逃入蜀地的唐玄宗李隆基,会在颠沛流离中频频念起他的名字。 开元二十一年(733年),张九龄拜相,担任中书侍郎同中书门下平章事。一年后,幽州节度使张守珪上奏朝廷,说安禄山 “讨伐契丹失利,按律当斩”,但念其忠勇,还望从轻处理。 此时的安禄山已在边疆崭露头角,凭借骁勇善战获得张守珪的赏识。朝堂之上,多数官员主张赦免安禄山,就连唐玄宗李隆基也认为 “此胡勇健可用”。 唯独张九龄力排众议,上奏说:“禄山狼子野心,面有反相,臣观其行,终必叛乱。若今日赦之,他日必为大患。” 张九龄在朝堂上曾与玄宗有过一段耐人寻味的对话。 玄宗说:“卿何以知其必反?” 张九龄答:“臣观其眼神闪烁,言语诡诈,且胡人多反复无常。昔年石勒不也以小罪赦免,终成晋室大祸吗?” 玄宗不以为然,最终赦免了安禄山,仅将其贬为白衣将领。这次事件成为张九龄政治生涯的重要转折点,也为日后的安史之乱埋下了隐患。 此外,张九龄对李林甫始终保持高度警惕。李林甫出身皇族旁支,凭借圆滑的手腕在官场步步高升,尤其擅长揣摩玄宗的心思。 开元二十三年(735 年),玄宗欲任命李林甫为宰相,张九龄当即反对:“李林甫虽有才干,却无容人之量。若任其为相,必堵塞言路,败坏纲纪。” 但此时的玄宗已不复早年的锐意进取,开始沉湎于享乐之中。尤其是在武惠妃得宠后,玄宗对朝政的兴趣日渐减退。李林甫趁机与武惠妃勾结,屡次在玄宗面前诋毁张九龄。 有一次,李林甫曾对玄宗说:“九龄书生,不达时务,每事必争,恐妨陛下视膳安寝。” 开元二十四年,发生了著名的 “牛仙客事件”,成为张九龄与玄宗关系破裂的导火索。 朔方节度使牛仙客在边镇搞起屯田,积累了大量粮食和钱财,玄宗欲提拔其为尚书。张九龄坚决反对:“尚书乃中枢重臣,需有经天纬地之才。牛仙客虽有政绩,却目不识丁,若任此职,恐遭天下人耻笑。” 玄宗不悦,反问:“难道只有你这样的文人才能担任高官吗?” 张九龄答:“臣并非轻视边将,只是尚书一职关乎国体。若陛下欲赏其功,可赐金帛田宅,不可轻移朝廷名器。” 这场争论持续了数日,李林甫在背后煽风点火:“苟有才识,何必辞学?天子用人,何所不可?” 最终,玄宗不顾张九龄反对,封牛仙客为陇西县公。此事过后,玄宗对张九龄的信任大打折扣, 开元二十五年,张九龄因受周子谅弹劾案牵连,被贬为荆州长史。离京那天,长安百姓自发聚集在朱雀大街上为他送行,有人甚至痛哭流涕:“张公一去,朝堂恐再无直臣矣!” 张九龄望着巍峨的宫城,写下《感遇十二首》,其中有 “兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁” 的诗句。 荆州长史任上的张九龄,并未因贬谪而消沉。他在荆州兴修水利,修筑了长达三十里的 “张公堤”,使当地免除了水患;他兴办学校,邀请名师讲学,使荆州一时文风鼎盛。在他治理期间,荆州的人口有了显著增长,当地百姓为他建立了生祠,四时供奉。 开元二十八年,张九龄因病请求回乡,得到玄宗批准。回到韶州曲江后,张九龄仍心系国事,写下《千秋金鉴录》,系托人呈送玄宗。可惜此时的玄宗已完全被李林甫蒙蔽,这份奏章石沉大海。 同年五月,张九龄病逝于曲江家中,年六十三岁。 临终前,张九龄留下遗言:“吾一生所求,不过致君尧舜,使百姓安乐。今志未竟而身先死,唯望陛下终纳忠言,以安天下。” 张九龄死后,李林甫独揽朝政,开始有计划地排挤异己。他提拔安禄山等胡人将领担任节度使,认为这些人 “无党援,易控制”,却不知此举正加速了藩镇割据的形成。 755年,安禄山以 “清君侧,诛杨国忠” 为名发动叛乱,安史之乱爆发。 756年,玄宗仓皇逃离长安,向蜀地进发。行至马嵬坡时,发生了兵变,杨贵妃被赐死,杨国忠被杀。 此时的玄宗才幡然醒悟,想起张九龄当年的种种谏言。在入蜀途中,玄宗多次对左右说:“若张九龄在,朕何至于此!” 到达成都后,玄宗立即派使者前往曲江,祭奠张九龄,并追赠其为司徒,谥号改为 “文忠”。这个迟到的追赠,既是对张九龄忠诚的肯定,也是玄宗对自己晚年昏聩的忏悔。#头号创作者激励计划#