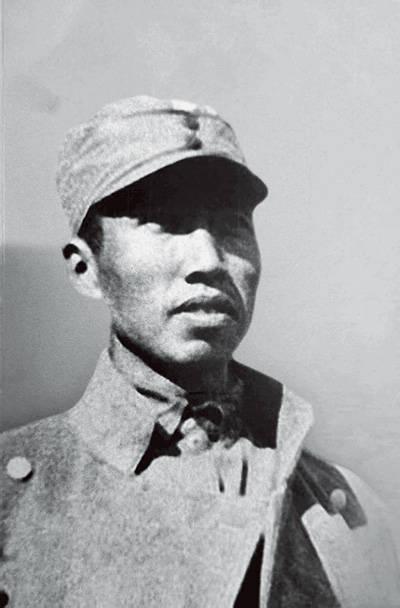

原以为左权是意外牺牲,随着敌军内部报纸曝光,真相变得扑朔迷离。 1942 年 5 月 25 日的太行山脉,枪声像爆豆般密集。左权扶了扶眼镜,镜片上已蒙着一层硝烟,他冲着警卫员吼:“快把彭总护送到山后!” 话音未落,一颗炮弹在不远处炸开,气浪掀得他踉跄了几步。这是十字岭突围战最胶着的时刻,没人想到,这位八路军副参谋长的生命,即将定格在 37 岁。 更没人料到,二十天后,一份从日军据点缴获的《朝日新闻》,会让他的牺牲笼罩上一层迷雾。 报纸上的照片触目惊心:左权的遗体被日军士兵抬着,军装下摆沾满泥土,胸前的伤口清晰可见。 配文写着 “皇军特种挺进队成功击杀共军核心人物左权”,还详细描述了行动过程: “根据情报,左权率总部机关隐蔽于十字岭,我军特战队伪装成八路军,混入突围队伍,于炮火掩护下实施精准打击。” 这与我方最初 “掩护转移时不幸中弹” 的说法,形成了尖锐对立。 左权的军事才华,早已让日军视为眼中钉。1940 年百团大战期间,他协助彭德怀制定的 “正太路破袭计划”,让日军华北方面军司令多田骏焦头烂额。 日军情报部门曾在档案中评价他 “战术灵活,尤擅山地作战,为共军中枢之关键人物”。 1942 年春天,日军华北驻屯军司令部制定 “C 号作战计划”,目标直指八路军总部,而左权的名字,赫然列在 “必除名单” 首位。 十字岭的硝烟尚未散尽时,就有幸存者回忆起异常细节。 通信兵赵振英说,突围途中曾遇到几个操着生硬北方话的 “友军”,询问 “彭总在哪里”,左权当时就皱起眉:“咱们的暗号他们答不上来,小心点。” 这些人后来被证实是日军特战队成员,他们穿着八路军制服,怀揣着左权的照片,潜伏在突围路线上。 更令人痛心的是,日军在左权牺牲后,不仅拍照炫耀,还挖开了他的坟墓,将遗体抬到邢台县城示众 —— 这种违背战争伦理的行为,恰恰暴露了他们对左权的忌惮。 左权的最后时刻,藏在战友们的记忆碎片里。参谋人员回忆,他当时正指挥总部机关和群众向山后转移,一枚炮弹落在附近,弹片击中了他的头部。 但也有说法称,是特战队的冷枪击中了他。两种说法都缺乏确凿证据,却让这场牺牲更添悲壮: 无论是在炮火中殒命,还是遭特务暗算,他始终站在最危险的位置,用身体为战友们挡住了死亡。 1942 年 6 月,彭德怀在《左权同志精神不死》中写道:“他的牺牲是革命的重大损失。” 但他刻意回避了牺牲的细节 —— 当时八路军正处于艰难时期,公布日军特战队的阴谋,可能会动摇军心。 直到抗战胜利后,从日军档案中缴获的 “C 号作战计划” 原件才公开,其中明确记载: “派遣精锐特工队,携带左权照片及详细特征,混入太行山区,伺机刺杀。” 这份档案让 “意外牺牲” 的说法打上了问号。 左权留给家人的,只有 11 封家书。1942 年 5 月 22 日,他在十字岭写下最后一封信。 给妻子刘志兰:“北北(女儿左太北)长得怎么样了?越是艰险越要奋斗,将来的胜利一定属于我们。” 这封信三天后寄到延安时,他已经牺牲。刘志兰捧着信纸哭了三天,后来在日记里写:“我不知道他是怎么倒下的,只知道他为了大家,没能再看北北一眼。” 真相的扑朔迷离,反而让左权的形象更加厚重。他是黄埔一期生,苏联伏龙芝军事学院的高材生,本可以有更安稳的人生,却选择在太行山里打游击。 1936 年,他因所谓 “托派嫌疑” 被撤销职务,却始终毫无怨言,继续埋头工作,直到 1941 年才彻底平反。这种隐忍与忠诚,让他在生死关头的抉择更显伟大。 1950 年,左权的遗骨被迁葬至邯郸烈士陵园。彭德怀亲自为他题写墓碑,笔尖多次停顿。 这位并肩作战的老搭档,始终没能完全弄清左权牺牲的全部细节。但他在碑文中写道:“左权同志之牺牲,重于泰山。” 如今,十字岭上的纪念碑前,常有参观者驻足。关于左权牺牲的真相,或许永远找不到标准答案,但这并不重要。 重要的是,他用生命诠释了什么是 “为人民而死”。日军的报纸也好,战友的回忆也罢,都在诉说同一个事实: 这位戴着眼镜的将军,是八路军的脊梁,是侵略者最害怕的对手。 左太北长大后,曾多次前往十字岭,试图寻找父亲牺牲的痕迹。她在一篇文章中写:“父亲的死因或许成谜,但他的精神像太行山脉一样,永远矗立。” 这种精神,比任何真相都更有力量 —— 它告诉我们,有些牺牲,无论经过多少岁月,都值得被永远铭记。