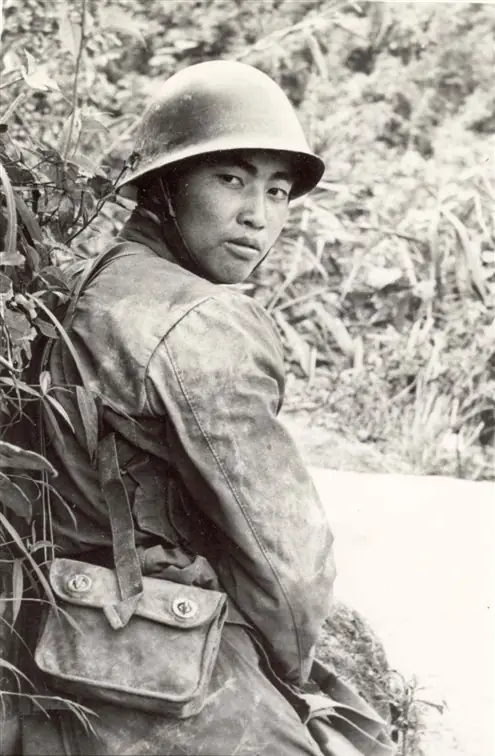

1974年,一21岁女知青夜间独自去厕所时神秘失踪,连队把整座山翻了个遍,却仍然找不到人,直到2009年,老知青们在聚会时,在沙发上抽烟的老知青突然问了一句:小朱有没有可能是自己走的? 2009年,一群头发花白的老知青重聚谈话,三十多年的岁月沉淀,让这场重聚多了几分从容,可当有人无意间提起“朱梅华”这个名字时,屋里的空气瞬间凉了半截,沙发上,一个老知青吐了口烟,像是自言自语,又像在试探什么:“你们说……小朱,会不会是……自己走的”? 这句轻飘飘的问话,像根针一样,戳破了长达三十五年的沉默,所有人的思绪,都被拽回了1974年那个雷雨交加的云南边疆。 那时的西双版纳正值雨季,没完没了的雨水冲刷着橡胶林,空气里全是湿漉漉的土腥味,对从五湖四海来到这里的知青们来说,这片土地既是他们挥洒热血的理想国,也是一个充满未知和原始力量的地方。 朱梅华是一个21岁的上海姑娘,大学刚毕业,本可以在大城市里过安稳日子,可她偏怀着一股建设边疆的豪情说服了家人,一头扎进了这片热带雨林。 这里的日子跟上海天差地别,没有霓虹灯,只有望不到头的橡胶树,白天她和大家一样,在泥地里挥汗如雨,开垦荒地,这活儿很苦,可朱梅华觉得,这就是青春该有的样子,是献给祖国最好的礼物。 然而,她的青春故事,却在一个暴雨夜里戛然而止。 那晚雷声滚滚,雨大得像天漏了一样,朱梅华半夜被尿憋醒,或许是白天太累,加上睡前多喝了些热水暖身子,她推了推身边的室友刘桂花,可对方睡得正沉,压根儿没反应,朱梅华想了想,厕所也不远,便自己披上衣服出了门,谁也想不到,她这一脚踏进雨里,就再也没回来。 第二天一早,刘桂花醒来,才发现朱梅华的床铺空着,她喊了几声没人应,一股不祥的预感涌上心头,她立刻报告了队长,整个连队的气氛顿时紧张起来,大家都觉得出事了。 公安和队长很快赶到,随即展开搜查,宿舍到厕所那条小路,被一夜暴雨冲刷得干干净净,只剩下几处深浅不一的脚印,模糊不清,似乎暗示着一场挣扎,顺着脚印的方向,人们在林子边上发现了一只布鞋,鞋里灌满了泥水,大家一眼认出,那是朱梅华的鞋。 这也是她留给这个世界的最后一件东西。 警方动员了大量人力,把周边的所有地方翻了个底朝天,连附近的村寨都走访遍了,可朱梅华就像人间蒸发了一样,再无半点踪迹,边防部队也暗中核查,确认那段时间并无可疑人员越境,一个活生生的人,就这么消失在了雨夜里。 找不到人,就只能查人,警方的视线很快转向了朱梅华的身边人。 第一个被怀疑的是她的前男友,两人分手闹得很不愉快,男方甚至在气头上放出过“杀了她”之类的狠话,虽说是气话,但在这种节骨眼上,他自然成了重点嫌疑人,不过,警方一番调查下来,发现他有铁一般的不在场证明,嫌疑很快被排除了。 接着,另一个更可疑的人物浮出水面——大队的指导员,这个人平时作风就不太检点,甚至有人撞见过他对朱梅华动手动脚,警方立刻将他带走审问,谁知,没过多久,指导员竟然招了,承认自己杀了人,还供出了埋尸地点。 最终,这位指导员虽然因为作风问题被处理了,可朱梅华的案子,却又回到了原点,成了一桩谁也解不开的悬案。 三十五年过去,朱梅华的失踪,成了那代知青心里一道抹不平的伤疤,这件事给当时的女知青们带来了巨大的恐惧,甚至有人开始怀疑,自己当初的选择到底值不值得。 时间或许可以冲淡一切,但除了朱梅华家人的思念,到2009年,她的父亲已经过世,老母亲依旧守着一个等不到答案的结局。 也正因为如此,那句“自己走的”猜测才显得格外刺耳,又格外引人深思,聚会上,朱梅华的室友刘桂花哭得最凶,一个劲儿地自责:“要是我当时醒了,陪她一起去就好了……”。 而其他老知青则补充了一些被尘封的细节,有人想起,朱梅华失踪前,确实对边境线那边的情况很感兴趣,旁敲侧击地打听过不少事,这些零碎的记忆,似乎在为那个离奇的雨夜,提供另一种解释。 可这些终究是一些猜测和细节,也无法拼凑出一个确切的真相,她究竟是遭遇了不测,还是真的用一种决绝的方式离开了这里,那个雨夜,朱梅华到底去了哪儿,关于这个问题,恐怕再也无人能答。 可是,我们不得不为朱梅华的父母感到惋惜,好不容易养大的孩子,竟然永远的“飞出”了他们的家中,这简直就要她的父母承受女儿失踪和白发人送黑发人的“双重痛苦”,但也这是在是没有办法,毕竟世界上不是所有的问题都会有一个确切的答案的。 参考资料:联合时报《西双版纳女知青失踪之谜》