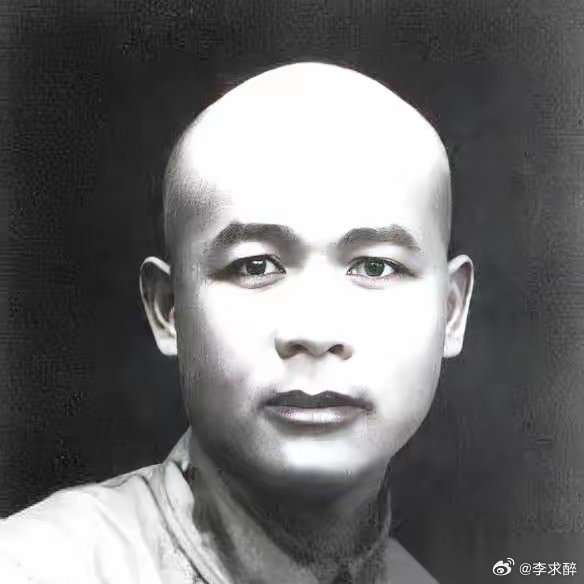

1929年,农民冒死救下毛主席,毛主席留字条:“等革命成功了,你就拿着这张字条来找我!”但建国之后老农不仅没有赴约,甚至毛主席主动邀请他到北京见面,他也多次避而不见。 1929年,闽西山区云雾缭绕,中央红军在这一带活动频繁,毛主席因长途奔波、积劳成疾,病倒在前线,那时他染上了疟疾,寒热交作,体力极度虚弱,为保护他的安全,党组织决定将他秘密安置到福建永定县的牛牯扑村,并化名“杨子任”以掩人耳目。 牛牯扑村地处偏远,是一个被山林包围的小山村,村里只有十几户人家,交通闭塞,民风淳朴,为了隐蔽行动,毛主席被安排住进了赤卫队员陈添裕家中。 陈添裕是个沉默寡言的农民,年纪不大,为人实诚,他接受任务后,把家中最宽敞的房间让出来,又去山上采来草药煎汤,照顾毛主席的饮食起居,还偷偷请来有经验的村中老人帮忙熬药退热。 毛主席身体渐渐好转,但仍十分虚弱,在牛牯扑养病期间,他经常翻阅当地党组织送来的文件,还和附近的老百姓聊庄稼、谈收成,了解他们的生活,也倾听他们对时局的看法。 村民们都知道这个“杨子任”是个有身份的人,但没人多问,大家默默帮忙,捣草药、送饭菜,把这个人当成了自家亲戚一样对待。 有一天深夜,村口出现几个不速之客,一位邻村的土豪暗中将毛主席藏身的消息泄露给了伪保安团,得到线报的敌人迅速出动,调兵遣将准备围村抓捕,夜幕中密集的脚步声在山林回响,战斗随时可能打响。 警报传到村中,陈添裕得知后,立即赶到藏身处,他和几名赤卫队员一边监视敌情,一边商议转移路线。 由于村口已被封锁,他们只得从山后的小径绕路,他们把贺子珍用担架先送出去,然后由陈添裕背起毛主席,从后山的密林中穿行。 山区小路多是石块和荆棘,雨水刚过,泥泞难行,陈添裕脚踏湿地,背着毛主席,几乎是一步一滑。 山道狭窄,树枝密布,他的肩膀被树杈刮破,腿上也被荆棘割出道道血口,他咬紧牙关,背上的人一点也没松动。 同行的几位村民在前面开路,不时回头查看他的情况,他从不喊苦,只一个劲地往前挪,脚下每一步都踏出一摊血水。 他们翻过两座山岭,穿过三道山谷,走了十多里路才到达雨顶坪村,这是一个比牛牯扑更偏僻的小村落,住着几户贫苦人家,这里暂时安全,便被选作临时落脚点。 陈添裕到了村口,已是汗水与血水交织,体力透支,刚把毛主席放下,就倒在地上昏迷过去,赤卫队员赶紧将他抬进屋内,找来干净的水为他清洗伤口,又用银针挑出脚掌上的刺,他的脚掌皮肉模糊,鞋子早在路上就不知跑掉哪只,但他一句怨言都没有说过。 毛主席醒来之后,看着这个农民兄弟的伤情,心中感慨万千,他当即让人记下陈添裕的名字,又从身边拿出纸笔,写下字条,说等革命胜利之后,陈添裕可以凭字条来见自己。 新中国成立后,毛主席没有忘记牛牯扑的老乡,多次向下属提起那段逃亡往事,1953年,中央办公厅专门派人赴闽西送去国庆观礼邀请函,邀请陈添裕进京,但此时陈添裕的妻子正在临产,他推辞不去,坚持留在家中照顾家人,最后让弟弟陈奎裕代为前往。 陈奎裕到了北京,毛主席一眼认出不是当年背自己的人,他笑了笑,回忆起当年背着茶桶的小个子年轻人,又提起那段在密林中转移的路,虽然没能再见到陈添裕,但他心里一直记得那个肩膀结实、脚步坚定的农民。 陈添裕一生没有踏出闽西一步,字条也没有带出去,他始终不觉得自己做了什么惊天动地的大事,在他看来,那个风雨飘摇的年代,赤卫队员就该护送领导安全撤离。 他种地、养猪、伺候家人,日子如山村的溪水,平缓流过,直到去世,他都没有对别人炫耀过那段经历,只将那张字条默默藏在枕边的旧木匣里,从未提起。 毛主席在晚年仍曾数次询问陈添裕的近况,他说过革命的成功不是一个人带来的,是无数像陈添裕这样的普通人,用沉默的背影和血肉之躯换来的,这份记挂,并不需要一张字条兑现,因为早已深埋在历史的褶皱与人民的记忆里。