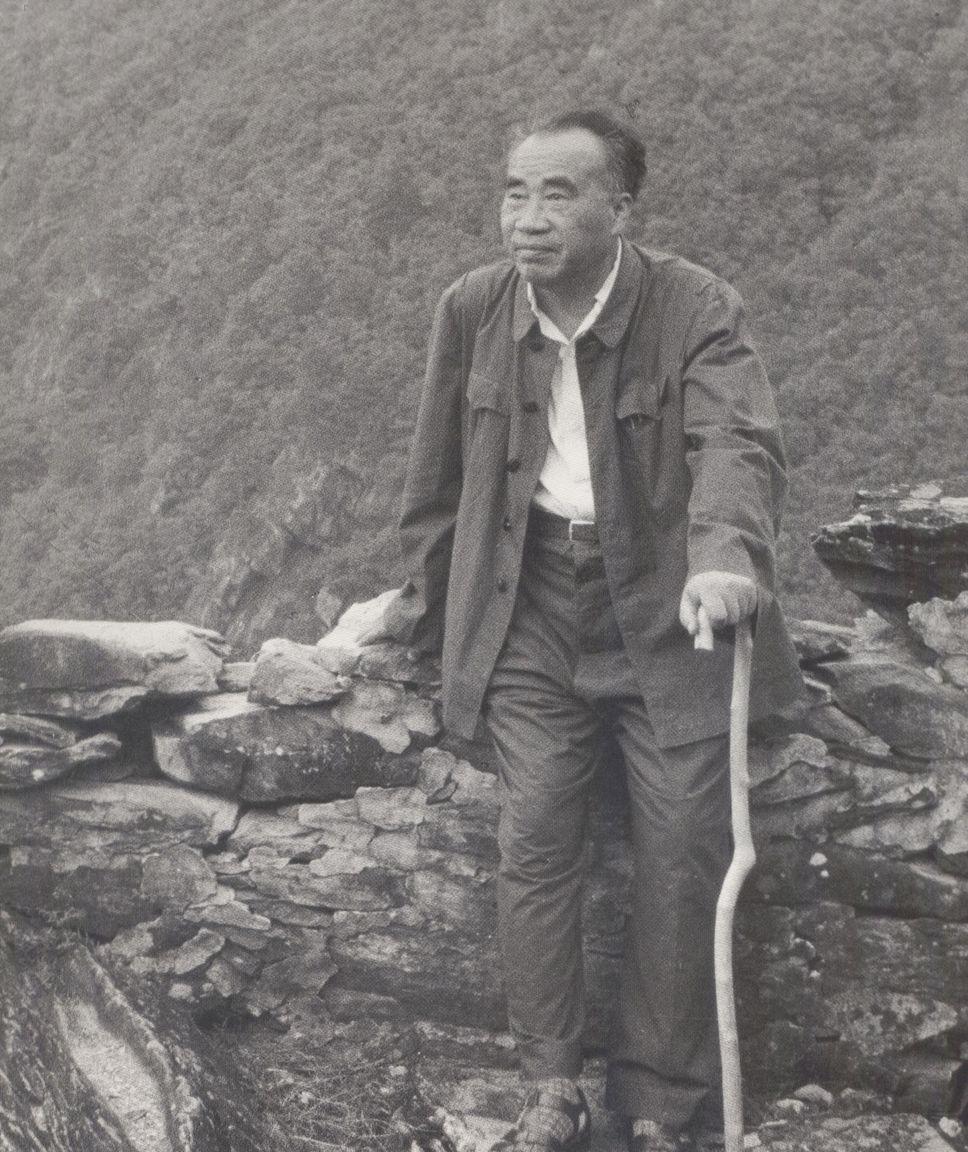

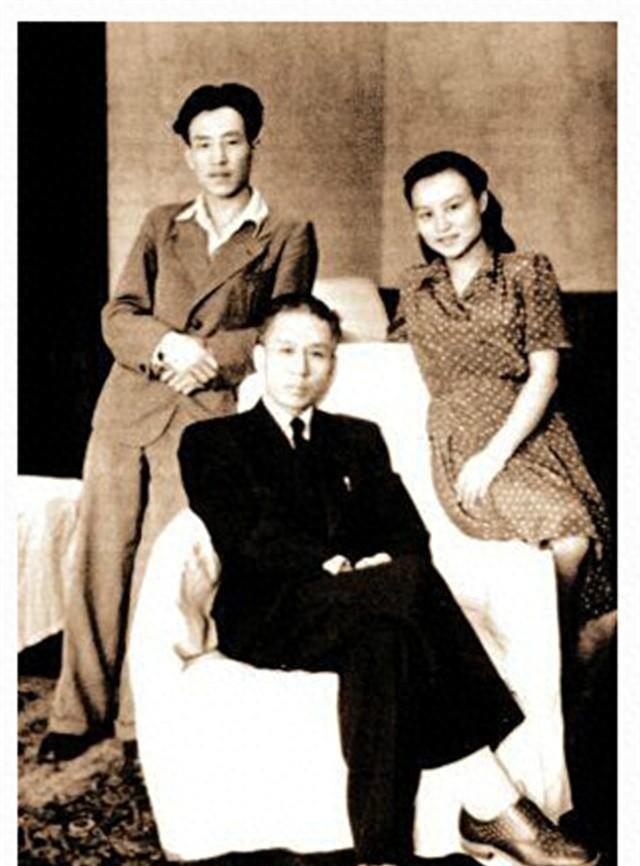

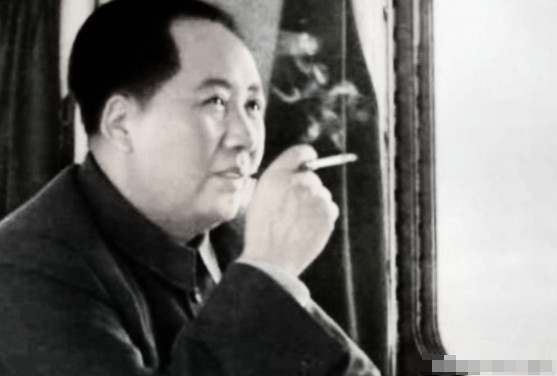

1974年6月20日,朱琦离世十日后,朱德再次询问爱子病情,康克清含泪答道:"抢救未果,人已去了,后事都已料理妥当。"八十八岁高龄的朱老总闻言默然,良久方道:"你们起初瞒着我,实在不该。我就这么一个儿子,年纪轻轻就走了,实在令人痛心。" 【消息源自:《朱德家事:一位元帅的父子情深》2018年11月《党史博览》杂志;《康克清回忆录》1993年解放军出版社;1974年6月25日《人民日报》第三版讣告栏】 1974年6月20日的北京,蝉鸣声穿透了中南海西墙的爬山虎。88岁的朱德正在书房擦拭那架跟随他半生的望远镜,镜片上还留着淮海战役时的刮痕。康克清攥着汗湿的手帕走进来,老元帅抬头笑道:"今天怎么没去妇联开会?"这句平常的家常话,让夫人眼眶突然发烫——十天前,他们刚在八宝山送走了58岁的朱琦。 "老总..."康克清把颤抖的手按在丈夫肩头,"有件事要告诉你。"书桌上的老式座钟突然发出沉闷的报时声,惊飞了窗外的麻雀。 时间倒转回1937年秋天的延安窑洞。刚被周恩来派人从国民党壮丁营救出的朱琦,正局促地站在油灯阴影里。朱德一把扯开儿子的衣领,当那块铜钱大的青色胎记映入眼帘时,总司令的手抖得比战场上手枪的后坐力还厉害。"像!和你娘说的一模一样!"他忽然用四川话吼了一嗓子,把门口的警卫员吓得差点摔了步枪。 但温情只持续了三天。当朱琦试探着问"能不能留在总部当文书",朱德立刻板起脸:"明天就去115师报到!我朱德的孩子,更要第一个往刺刀上冲!"后来朱琦在忻口会战中被炸断左腿,躺在担架上还跟医护说:"别告诉我爹,他正指挥百团大战呢。" 1948年石家庄火车站,某个清晨的蒸汽迷雾里藏着个有趣的秘密。朱德乘坐的专列刚停稳,就见个满脸煤灰的司机从车头跳下来敬礼。老元帅眯着眼看了半晌,突然用烟斗敲着车窗:"好小子!真给我老朱家争气!"原来朱琦主动要求从团政委转业,现在是个需要钻车底检修的实习司炉。有次他想搭军区顺风车回家,被父亲当场喝止:"老百姓的孩子能走,我朱德的儿子就走不得?" 这些往事像走马灯般在朱德脑海里旋转。此刻他缓缓放下望远镜,从抽屉取出张泛黄的照片——1949年开国大典上,穿着铁路制服的朱琦站在观礼台最后一排。"十天了啊..."老人突然开口,手指摩挲着相框边缘,"那孩子...走的时候疼不疼?" 康克清再也忍不住眼泪。她想起追悼会上那个开吊车的老师傅,哭得比亲属还凶:"朱处长总抢着值夜班,说'我爸打仗时三天三夜不合眼呢'..."朱德突然挺直腰板,那个指挥千军万马的气势又回来了:"拿纸笔来!我要给中央写报告,琦儿这辈子的档案,就是给所有干部子弟立的规矩!" 暮色染红窗棂时,老元帅坚持要去儿子生前住的平房看看。推开吱呀作响的木门,床底下那双沾满机油的工作鞋让他蹲下身,这个动作让警卫员想起战场上捡子弹壳的老兵。朱德突然对夫人说:"你还记得1943年鬼子扫荡,琦儿拖着伤腿背出七个老乡的事吗?"康克清发现,丈夫灰白的眉毛上挂着水珠,不知是汗水还是别的什么。 夜风掀起桌上的铁路时刻表,最后一页写着朱琦去世当天还在修改的《货车调度规程》。朱德轻轻合上本子,对窗外的石榴树说了句:"睡吧,明天还要上班呢。"不知道是在劝树,还是在劝自己。