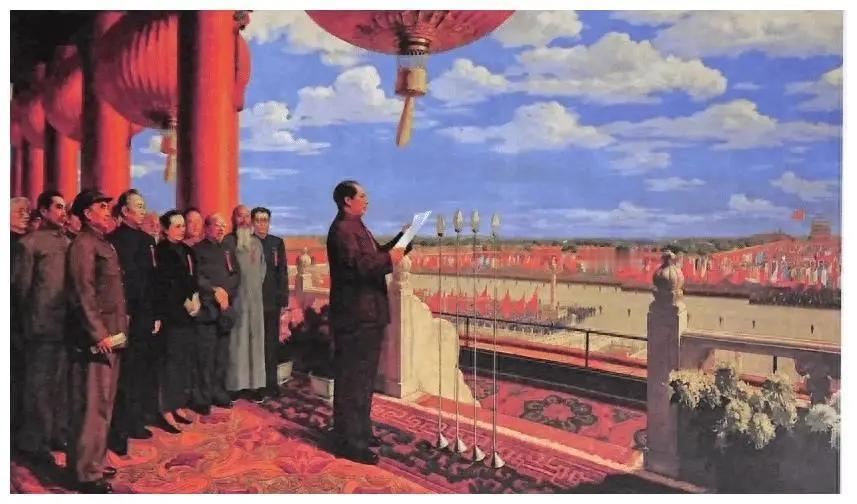

1949年开国大典前,礼炮按国际惯例最高只有21响,但毛主席却不打算理会这所谓的“国际惯例”,他坚持礼炮一定要28响,这是为何? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年10月1日下午3点,天安门城楼上空传来一声清晰而庄严的宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了,”紧接着,广场一侧的礼炮齐声响起,一共28响。 礼炮的轰鸣传遍了广场,震动着每一位在场者的心,这并不是普通的礼炮声,而是一种有着特殊意义的鸣放方式。 在那之前,按照国际上的通行做法,国家重大庆典通常鸣放21响礼炮,被认为是对国家元首的最高礼仪,这一制度起源于海军礼仪,长期由西方国家主导并推广,很多国家在庆典中也都沿用这个规则。 中国的开国大典原本也有人提议按照这个“国际惯例”来定礼炮的响数,但最终,毛泽东亲自决定鸣放28响,这个决定并非偶然,而是有其深远的历史背景和深刻的象征意义。 从1921年中国共产党在浙江嘉兴的红船上成立,到1949年建立新中国,整整28年,这28年间,中国共产党带领人民经历了北伐战争、土地革命、长征、抗日战争、解放战争,战斗不息,牺牲无数。 无数革命者倒在了黎明之前的黑暗里,用生命换来了这一天,毛泽东认为,中国人不能再重复过去跟着别人的步伐走,新中国要有自己的规矩,有自己的声音。 这28响礼炮,是对28年斗争历史的纪念,是对牺牲者的缅怀,也是对未来的庄严承诺,每一声都是一种提醒,告诉后人这来之不易的一刻,是用多少人的血和汗换来的。 开国大典当天,北京的天空晴朗,空气中弥漫着一种庄重而兴奋的气氛,整个长安街两侧,站满了从各地赶来的群众,他们举着红旗,穿着整齐,神情激动又肃穆。 在天安门城楼上,中央领导人陆续到场,毛泽东穿着那件深绿色中山装,神情坚定,站在最前列,他的目光扫过广场上那一片红色的海洋,神情沉静。 在宣布新中国成立的同时,升旗仪式开始进行,五星红旗缓缓升起,礼炮响声与升旗过程精准配合,不多一声,不少一秒。 这次礼炮的鸣放并不简单,从张家口调运进京的礼炮全是战争中使用过的老炮,由专业炮兵负责操作,每门炮配备三名炮手,经过多日严格训练,确保28响能在升旗仪式的2分多钟时间内均匀鸣放。 炮弹中并未装填炸药,而是使用特制的礼炮弹,保证声音效果同时避免危险,每四秒一声,一共54门礼炮交替发射,场面整齐划一,既震撼又精确。 这次大典中采用54门礼炮也有其象征意义,第一届中国人民政治协商会议共有54个单位参会,来自各党派、各民族、各界别。 这个数字代表了中国人民的广泛团结,象征新中国从一开始就是一个多元联合的国家,礼炮声响彻云霄,不只是为了庆祝,更是一次宣誓:这个国家从今以后走自己的路,不再仰人鼻息。 礼炮声过后,大典继续进行,游行队伍、阅兵方阵、群众代表依次通过,整个仪式井然有序,在场群众眼含热泪,不少人自发高呼口号。 他们知道,这一天等了太久,过去的苦难、外来侵略、内战分裂都已成为历史,新中国站了起来。 今天再回望那28响礼炮,人们不仅记住了那个历史时刻的声音,更记住了那段岁月的沉重和光荣,这28响不是对外示威,而是自我铭记。 它昭示着新中国的成立不依赖任何外国力量,不照搬任何外来制度,也不接受任何不平等的标准,中国人用自己的方式告诉世界:一个新的国家诞生了,它的命运将由自己决定。 如今,这些礼炮已被收藏于博物馆,它们虽然静默,但背后的故事仍在讲述着那个伟大的开始,每一位参观者走近它们时,仿佛都能听见那28声的回响,清晰而坚定,响在耳边,也响在心里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:开国大典幕后的故事——浙江日报