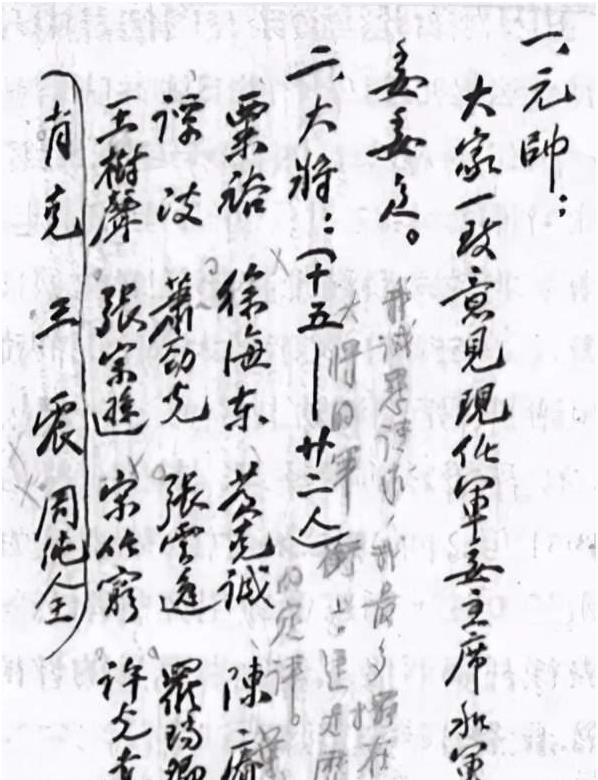

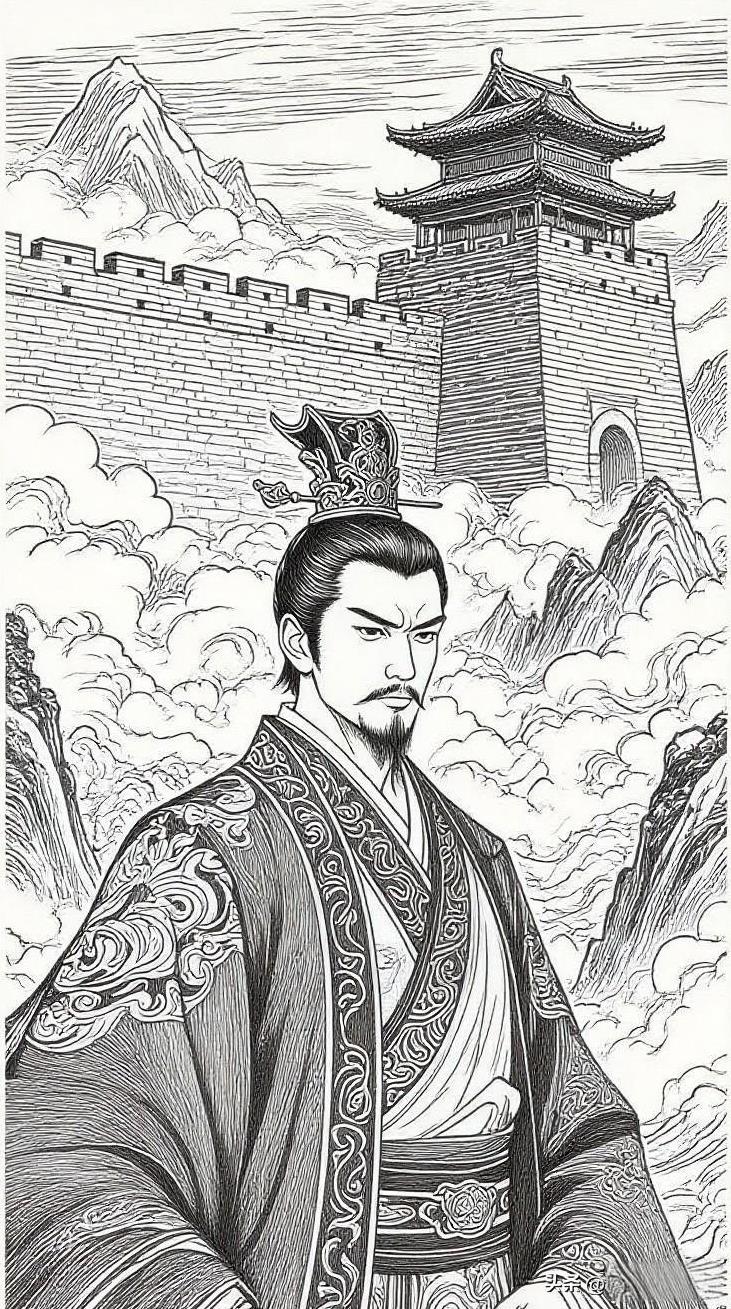

1362年,明军猛将胡大海正在观看士兵操练,蒋英从袖子中拿出五十斤重的铁锤,将其脑袋砸烂,一代名将就此殒命,朱元璋大怒,让李文忠率兵去追击蒋英,在杭州将其抓获,血祭胡大海。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1362年二月,金华校场晨雾未散,胡大海身披铠甲,站在点将台上,目光扫过列阵的士兵,他身形魁梧,年逾五旬,神情肃穆。 数十年戎马生涯,他见惯了血与火,但今日,他只是想检阅士兵的演练成果,远处鼓声平缓,兵器碰撞声在空中回荡,台下蒋英悄然靠近,他是归顺不久的降将,外表恭敬,手中藏着一柄铁锤。 当众人目光集中于演武场时,蒋英突然出手,那铁锤重达五十斤,从袖中抡出,砸向毫无防备的胡大海后脑,脑骨碎裂,鲜血飞溅,铁甲上溅出大片暗红,胡大海应声倒地,未发一言即气绝。 亲卫措手不及,胡大海的次子胡关住和随军医官王恺试图扑上,却被蒋英同伙乱刃砍死,数名士兵惊恐逃散,蒋英趁乱夺门而出,率部抢掠金华城中财物,随后西逃杭州,意图投靠张士诚。 朱元璋在应天府得报后震怒,胡大海是他帐下最倚重的将领之一,出身行伍,战功显赫,所部军纪严明,深得军心民望,当年攻下婺州、绍兴、金华,胡大海屡立奇功,是朱元璋初期平定江南的重要力量。 他不仅擅长突袭战法,还曾以轻骑夜袭敌营,屡败元军,1359年,他在衢州击溃张士诚部将吕珍的十万大军,一战奠定江浙局势。 朱元璋当即命李文忠率兵追击蒋英,李文忠起于淮西,行军迅捷,日夜兼程,沿江直逼杭州,蒋英逃入杭州后,不敢久留,意图继续潜逃,李文忠设伏于钱塘江北岸,部署沿江小路。 一夜之间风雨大作,李文忠以五百骑围堵渡口,翌日清晨,蒋英一行试图渡江,被伏兵截获,蒋英拒不投降,被生擒,同行二十余人悉数拿下,其中多人为金华劫掠中的从犯。 蒋英被押解回金华,李文忠于胡大海灵前设祭,将其绑于校场,择日斩首,刀下血溅白布,士兵三军齐列,伏地叩首。 胡大海生前常言律己持重,不滥杀、不扰民,至死忠义,当地百姓得知其死因,携纸钱香火前来致祭,校场前堆满供品。 数日后,李文忠将蒋英首级送至应天,朱元璋亲自过问案情,刑部判处极刑,蒋英之死无异于一场震慑,朝中议政多有反思。 胡大海所部将士大多被打散,编入他军,金华与衢州军政由李文忠接管,为防同类事件再起,朱元璋着手调整军制。 两年后,朱元璋下令设立五军都督府,分权于五镇重将,不再由一人统率全局,降将一律分散安置,严禁原部人马集中。 此举被视为军权集中与防止兵变的关键一步,另据南京刑部档案记载,自胡大海遇害起,降将备案制度逐步完善,监察力度明显提升。 胡大海死后,被追封为越国公,列入太庙供奉,位列开国功臣,其生前提拔的文士刘基、宋濂、章溢等人,日后皆成朝中重臣。 金华城内为其立祠,春秋二祭延续至清末,现今尚存石碑,碑文剥蚀严重,唯“忠烈胡公”四字依稀可辨。 金华旧址考古出土一枚铁锤残片,锤柄刻有“至正十九年”字样,与胡大海攻取和州同年,有人推测为同批军器所制,该锤今藏于杭州博物馆,展柜注明:明初军政变故之物证。 这起刺杀事件表面源于私人恩怨,实则反映出明初军队体系内部的深层裂痕,降将与嫡系之间信任不足,权责交错,警戒松懈,漏洞频出,胡大海忠勇一生,终究被自己人暗算,成为那个动荡年代最令人扼腕的牺牲者之一。 他死得突然,死得悲壮,却在死后推动了一套更加严谨的军制体系,他未能看到国家的统一,但他用生命为后来者铺平了道路,一锤夺命,但夺不走他身后千军敬仰的目光。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:《明史・胡大海传》《明实录》