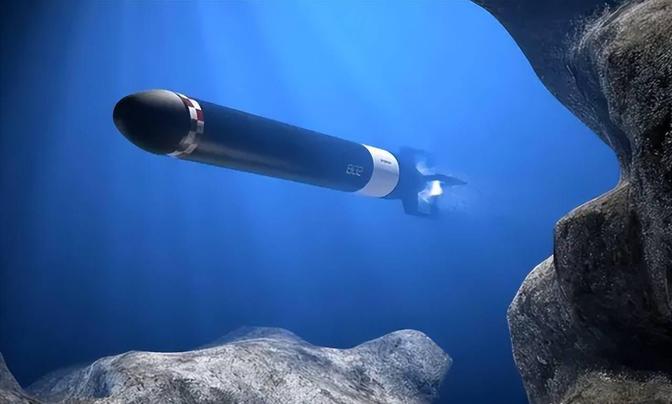

美国专家:“中方一旦量产这款武器,我们美国的航母战斗群,将会成为摆设!” 中国鱼雷研发的起点低得可怜。建国初期,工业基础薄弱,造个简单鱼雷都费劲,威力小、射程短,国外还嘲笑咱们的鱼雷是“玩具”。科研团队憋着一口气,埋头钻研,可技术封锁让进展缓慢。50年代,上海某研究所的李工程师带着一群年轻人,没日没夜地搞实验,设备简陋,材料紧缺,失败是家常便饭。一次次试验,鱼雷要么跑偏,要么炸不响,团队硬是咬牙坚持,靠自力更生一点点摸索。他们的努力,奠定了后来技术突破的基石。 关键转折点在1970年代。舟山海域,渔民意外捞起一枚美国MK-46鱼雷,这可是当时世界顶尖货色。科研人员赶紧拆解,研究它的推进系统和导航模块,学到了不少门道。通过逆向分析,团队优化了国产鱼雷设计,射程和威力大增,少走了十年弯路。这发现成了中国鱼雷技术飞跃的起点,但真正让跨介质鱼雷横空出世的,还是北斗导航系统的加持和团队几十年的技术积累。 跨介质鱼雷的厉害之处,在于它能跨越三种介质作战。飞机携带鱼雷,先在空中高速飞行,进入敌方雷达区后贴海飞行,最后潜入水下,精准打击目标。北斗系统让它的射程轻松破千公里,隐蔽性强到敌方雷达几乎抓瞎。相比传统鱼雷,它不依赖潜艇发射,灵活性高,威力也不含糊。2020年代的多次试验,证明了它能轻松击中远距离目标,彻底改变了海军作战的套路。 美国专家的惊叹不是没道理。航母战斗群是美国海军的王牌,防护严密,可跨介质鱼雷的出现,让这种庞然大物变得脆弱。它的多介质切换和超远射程,让传统防御体系防不胜防。如果中国量产这武器,美国航母的威慑力真可能大打折扣。不过,美国也不是吃素的,他们的军工实力全球顶尖,估计也在憋大招应对。专家这话,可能是真服气,也可能是放烟雾弹,想让咱们掉以轻心。 量产后的跨介质鱼雷,成了中国海军的杀手锏。科研团队没因为外界的夸赞就飘了,他们继续优化鱼雷性能,改进导航和传感器,力求在复杂环境下也能稳准狠。团队里的李工程师和张研究员,早已白发苍苍,但还在实验室里忙碌,为下一代武器研发操劳。他们的付出,让中国从鱼雷领域的“追赶者”变成“领跑者”。这武器的成功,不只是技术的胜利,更是无数科研人默默奉献的结果。 国际局势复杂,技术竞争更是白热化。美国专家的评论,提醒了咱们不能松懈。跨介质鱼雷虽强,但军事博弈从来不是单靠一招鲜。科研团队还在加紧研究,防着对手的反制手段。未来,这款鱼雷可能还会升级,射程更远,隐蔽性更强,适应更多作战场景。中国的海军实力,也会因为这些技术突破,站上更高的舞台。