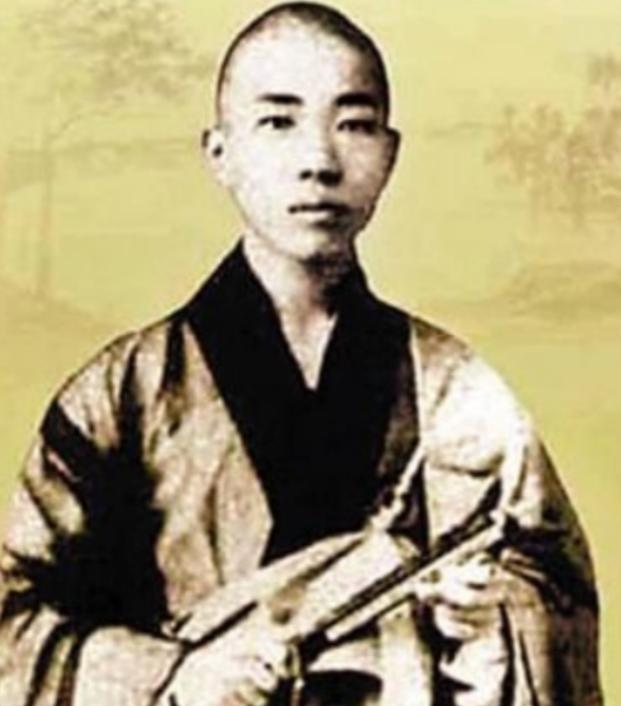

1909年,一和尚和一个女子一见钟情,但和尚从未与之接触,过了几天后,女子问她其中的缘由,但和尚只说一句话,女子就哭了起来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1909年深秋,东京一场雅乐会上,台上的筝声清亮,席间坐着一位身披旧袈裟的青年僧人,他叫苏曼殊,出身横滨,父亲是中国人,母亲是日本人,自小便在歧视与冷眼中长大。 童年漂泊,他在家乡广东被亲族疏远,十二岁那年重病,家人将他丢进柴房等死,后来,他出家参禅,辗转于红尘与佛门之间。 那天,弹筝的女子名叫百助枫子,是一位精通音律的艺伎,她的和服上绣着几片红枫,眉目温婉,指尖在筝弦上流转,吸引了苏曼殊的目光。 两人初次相识,并没有多言,只在会后偶然交换了几句对音律的看法,第二天,苏曼殊再次前往听曲,之后的几日,他总会准时出现在音乐厅,静静地听百助弹筝。 他们开始交谈,谈诗,谈乐,谈日本的传统与中国的古典,像是多年未见的故人,彼此都能很快理解对方的心思。 东京的秋天很冷,他们有时一起喝茶,一起写字,苏曼殊用毛笔画富士山的雪顶,百助在旁观看,日子就这样过去了几天,他们的关系并未越雷池一步。 每到夜深时分,苏曼殊总会告辞,步出门外,走入夜色,百助曾在一个寒夜忍不住问他,为何始终与自己保持距离,苏曼殊沉默了一会,从怀中取出笔,写下一句:“还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时。” 这句话不是他的即兴之作,他将唐代诗人张籍的诗意改写,用来回答百助的疑问,他知道自己早已剃度,身份是僧人,不应有情,可他更清楚,自己的一生始终在僧俗之间徘徊。 他曾三度出家,三度还俗,也曾深深地爱过一个叫菊子的女子,那是他少年留学日本时的初恋,因为家庭阻挠,菊子投海自尽,那场变故,成为他心头永远的刺。 他害怕自己再次动情,害怕重演昔日悲剧,他不能、不敢伤害眼前这个女子,对于苏曼殊而言,距离和克制,是他能给百助的最大温柔,他不曾越矩,甚至连手都未曾握过。 百助读懂了他的心思,她知道这个男子内心充满了挣扎,他表面上玩世不恭,常在青楼与歌伎谈笑,但传闻他从未对女子有过轻薄之举。 有人说,他与那些歌伎整夜长谈,不过是借她们的陪伴来排遣心中孤独,他甚至会为了买一本古籍而饿着肚子,面对诱惑,总是转身离去。 告别的那天,百助带着筝来送他,苏曼殊从怀里取出一把玉燕钗,交还给她,那是几天前百助悄悄留给他的信物。 他接过时,神情平静,但目光低垂,百助含泪唱起他写的诗,琴声哽咽,苏曼殊站在码头,突然转身背对众人,蹲在地上,低低地哭了。 离开东京后,苏曼殊在信中提到百助,写下“偷尝天女唇中露,几度临风拭泪痕,”他将自己与百助之间的情感,永远停留在了那几天的相识里。 他没能亲吻过她,没能握过她的手,却记下了她唇角的露水,成为他日后回忆中不敢触碰的美好。 百助并未责怪他,日后她常在音乐厅独自演奏,有人说她在舞台上偶尔会走神,似乎又看到那个沉默的僧人坐在角落,百助终生未嫁,也没有再见过苏曼殊。 苏曼殊回国后继续他的漂泊人生,他时而写文章,时而作画,加入革命党,投身反清运动,他的生活一如既往地不羁,吃酒肉、逛青楼,但始终未曾真正与谁结缘。 朋友们说,他是这个时代里最孤独的痴人,1918年,他因胃病在上海去世,身边遗物只有几颗糖果。 他的墓最终落在西湖,面对着苏小小的墓,成为一种莫名的巧合,他的一生,从未能摆脱“僧”与“人”的挣扎,红尘与佛门的交错,让他始终站在宿命与人性的边缘。 百助晚年,常常独自去音乐厅,有人见她坐在窗边,听着筝声,或许在那样的时刻,她依然会想起那个写下“还卿一钵无情泪”的僧人。 他们的故事,始于一见钟情,止于一行诗句,最终成为时代里一段不曾落俗的回忆。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:《一切有情,都无挂碍 - 苏曼殊》 《苏曼殊生平研究》